北政所が秀吉追慕し眺めた巨岩の石組み

円徳院(京都市) 古きを歩けば特別編・庭を巡る(2)

圧倒的量感の巨岩の石組みが橋を成し、豊かな植栽を風が渡る。京都市東山区の円徳院は臨済宗の寺だが、その北庭は禅寺の庭としては異質の空気が漂う。なぜなら北庭は伏見城から移されたもので、豊臣秀吉の妻、北政所がこれを眺めて余生を過ごした場所だからだ。

■伏見城・化粧御殿前庭をそのまま移築

円徳院は高台寺の塔頭(たっちゅう)。北庭は元は北政所の化粧御殿の前庭で、秀吉没後、御殿と共に移築された(御殿は江戸末期に焼失)。京都市文化財保護課によると「建物の移築例は多いが、庭全体の移築は再現の難しさもあり、珍しい」という。

北政所は最晩年の19年間を円徳院で過ごし、彼女を慕う大名、茶人、画家らが数多くここを訪れたとされる。先代住職の後藤典生さんは「大名夫人らのサロンのようだったとみられ、それぞれに花を持ち寄って植えたとの伝承もある」と話す。

北庭には大小300~400の石がある。「それぞれ産地も異なり、各地の大名から集めたようだ」という。枯れ池の2つの島を3つの石橋で結び、東側には築山を設け枯れ滝が落ちる。桃山期の豪壮華麗な意匠の庭として、1975年に国の名勝に指定された。

小堀遠州も携わった「進化する庭」

後藤さんは「石組み名手とうたわれた賢庭(けんてい)が手掛けた伏見城の庭を、徳川家康の命令で、茶人、建築家として知られる小堀遠州が移築した」との、寺に伝わる由来を語る。「伏見城の庭は石組みが豪華だったという記録がある。秀吉は人を驚かせるのが好きで、石組みの豪快さも例のないもの。石庭から緑豊かな庭になったのは遠州が携わった移築の際では」とみる。植栽は年々姿を変えてゆく。「進化する庭というのもこの庭の魅力」というのが後藤さんの持論だ。

■現代の庭師も一役、桃山期の作風残す

桃山期の庭を今に残すうえでは、現代の庭師も一役買っている。北庭修復を任されたのは京都市北区で北山造園を営む庭師、北山安夫さん。2005年の愛知万博(愛・地球博)の日本庭園の石組みなどを手掛け、内外で活躍しているが、円徳院北庭の修復は独立後、最初に手掛けた思い出深い仕事だ。

当時は庭が荒れ、「最初に訪れた際は石組みが見えないくらい木が生い茂り、どこが北庭か分からず、引き返したくらい」と打ち明ける。状態が良かったころの写真を参考にしたが、試行錯誤の連続。「とにかく400年の歴史をゼロにしないように考えた」と振り返る。現在の倍ほどあった樹木を伐採、流失してやせていた土盛りも新たに土を入れてボリューム感を回復させた。ただし、余計な手は加えず、草木も抜きすぎないよう腐心した。

■力強く絶妙なバランスを示す石組み

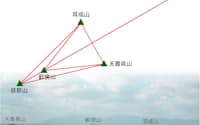

実際に向き合ってみると、北庭の絶妙なバランスには改めて驚いた。点在する石組みは3つで1組になって三角形を形成し、それがまた3組で1つのさらに大きな三角形を成す。「あれほど力強い石組みはない。なおかつ計算が表に立たず、まろやかになっている。以来30年この仕事をしているが、とてもまねできない。形はまねできても魂が伴わない」と脱帽する。

もう一つ腐心したのは「この庭を見ていた人が、どんな思いでいたかを伝えていくこと」だった。「秀吉という英傑に対する北政所の追慕も、北庭には込められていると理解している」という。

円徳院は、観光客で混み合う「ねねの道」を挟んで高台寺の西向かいにあるが、北庭は意外なほど静かだ。青紅葉をわたる風の音を聞きつつ、英傑とその妻の生涯を思うのも悪くない。隣接した江戸期の茶室でお茶もいただける。

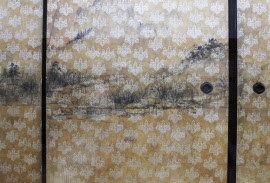

北庭と直接関係はないが、もう1つよく知られた寺宝が、絵師の長谷川等伯が走り書きしたとされる障壁画だ。かつて大徳寺三玄院(京都市北区)から円徳院が買い取ったもので、三玄院にふすま絵を描かせてほしいと懇願していた等伯が強引に寺に上がり込み、桐(きり)の紋を散らした唐紙のふすまに山水図を書き上げたと伝わる。

実物は等伯の故郷石川県の七尾美術館と、京都国立博物館に寄託されている。寺で展示されているのはデジタル複製画だが、無名時代の等伯の熱気の一端がうかがえる。

(文=中川竜、写真=沢井慎也)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。