東京五輪が消した町 原宿・御徒町・田町・汐留…

1964年(昭和39年)開催の東京五輪は、東京を大きく変えた。国立競技場などのスポーツ施設が生まれ、首都高速道路や新幹線が整備された。一方でなくなったものもある。その代表格が町名。原宿や御徒町など歴史的な町名が消えた。川や都電の一部も姿を消した。前回の東京五輪で「変わったもの」を探してみた。

原宿駅の住所は神宮前

9月の平日、JR原宿駅周辺は、若者であふれていた。竹下通りの前では、カメラを構える外国人の姿が目に付く。原宿は東京でも屈指の知名度を誇る場所だ。

しかし実は、原宿という名前の町は存在しない。原宿駅周辺も竹下通りも、住所でいえば「神宮前」だ。原宿駅の由来となった町名が、なくなっているのだ。どういうことか。地図研究家の今尾恵介さんに聞いた。

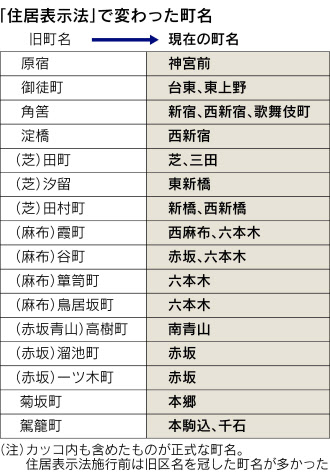

「1962年(昭和37年)に『住居表示に関する法律(住居表示法)』が施行となり、日本中で住所の再編が進みました。原宿はその過程でなくなった町名の1つです」

原宿というのは古い地名で、かつてここが宿場町だったことにちなむ。1906年(明治39年)に駅ができた際も、古くからの地名を駅名とした。周囲には原宿のほか、穏田(おんでん)や竹下町という町名があったが、これらがすべて住居表示法に従い「神宮前」に再編されたのだ。

町名の変遷をまとめた「東京23区 地名いまむかし」(都営バス資料館編)によると、再編後の町名として「原宿」を残すか「穏田」を残すかで意見が分かれ、明治神宮にちなんで「神宮前」にすることで折り合った、という。最終的に町名が変わったのは東京五輪の翌年、1965年(昭和40年)のことだった。

原宿だけではない。「御徒町」「田町」「田原町」「稲荷町」なども町名としては姿を消した。いまは駅名に残るだけだ。「谷町」「高樹町」は首都高速道路のジャンクション名などにその名を残している。いずれも1964年から66年の間に町名が変わった。

「五輪前にわかりやすい住所を」 町を再編成

それにしてもなぜ、これほど多くの町名が同じ時期になくなったのか。きっかけとなったのは1964年の東京五輪だった。

「東京五輪を控え、外国人にもわかりやすい地名にしようという機運が広がったのです」。今尾さんは解説する。

当時の日本では地番を住所として使っていて、「1丁目5番地」の隣が「1丁目20番地」となるなど非常に分かりにくかった。1968年(昭和43年)に郵便番号が導入されるまでは郵便物の配達にも支障が出たといい、運送業者や新聞社などが住所の再編を要請していた。

そこで登場したのが「住居表示法」だ。住所を地番から切り離し、小さい町は広域の町に統合。1丁目1番、2丁目2番などと振り分けていった。その過程で、多くの町名が消えていったのだ。

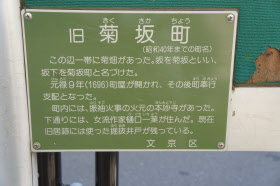

例えば文京区の本郷では、小説に登場する町名が次々となくなった。菊坂町、森川町は夏目漱石や池波正太郎の小説に登場するが、小説を読んで地図で探しても、場所を確認することはできない。本郷4丁目、6丁目などに変わったからだ。

乱暴とも思える住居表示法がなぜ成立したのか。今尾さんは「当時の日本社会には戦前や江戸時代を封建的だとして否定するムードが強かった」と指摘する。五輪はそこから抜け出す絶好の機会ととらえられた。

新宿駅は新宿ではなかった もともとは角筈

住居表示法に伴い町が広域化したことで、本来の場所が分からなくなったケースもある。

例えば新宿。もともと新宿とは江戸の外れにあった宿場町のことで、内藤新宿と呼ばれていた。新宿御苑の大木戸門から新宿3丁目にかけてのエリアだ。

一方、現在新宿駅がある場所は「角筈(つのはず)」という町名だった。

1885年(明治18年)、この角筈に新宿駅が置かれ、日本一のターミナルへと成長していく。新宿といえば駅周辺というイメージが次第に浸透し、ダメを押したのが住居表示法だった。

1970年(昭和45年)、「角筈」は再編され、駅周辺の町名も「新宿」となった。新宿駅は名実ともに「新宿」となったのだ。ちなみにこのとき「淀橋」もなくなった。ヨドバシカメラの社名の由来でもある地名だ。

新宿駅周辺を歩くと、わずかにバス停や通路名などに「角筈」の名前が残っていた。新宿駅の東西を結ぶ通路が「角筈ガード」。新宿中央公園のそばには「角筈区民センター」があった。

大塚の北に南大塚? 各地で珍現象

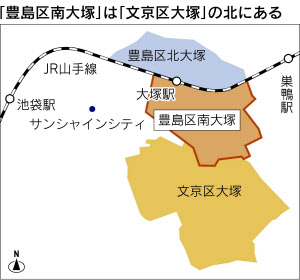

住居表示法は各地で奇妙な現象を生んだ。例えば豊島区南大塚は、文京区大塚の北にある。「大塚」は本来、文京区の歴史的な地名。豊島区の北大塚・南大塚は西巣鴨に属していた。

しかし1903年(明治36年)、現在の場所に駅ができた。町名では西巣鴨だったが、駅名は大塚駅となった。

なぜか。大塚駅は当初、現在の文京区大塚にできる予定だった。しかし反対運動などの影響でルートを変更。場所を変えたものの、隣に巣鴨駅があることから駅名はそのまま大塚駅となったという。

1969年(昭和44年)に住居表示法に基づき町を再編する際、豊島区では駅の北側を北大塚、南側を南大塚とした。一方、文京区では大塚がそのまま残った。こうして町名がねじれた状態となってしまったのだ。

ちなみに大塚駅前には巣鴨警察署があり、ここがかつて巣鴨に含まれていたことを今に伝えている。文京区大塚には地下鉄丸ノ内線の新大塚駅があるが、大塚としての歴史はこちらの方が古い。古いのに新大塚、とは奇妙な響きだ。

有楽町はあわや有楽1丁目に

文京区の西片も町名再編のあおりを受けた町だ。

もとの町名は西片町で、西にある「片町」という意味だった。今尾さんによると片町とは通りの片側だけに家があるような町のことで、全国各地にある地名だ。

しかし住居表示法の実施基準では「町」を省くことが定められている。このため西片町は機械的に西片1丁目と西片2丁目に分けられてしまった。「町の由来が全く分からなくなった」と今尾さんは憤る。

ちなみに、有楽町も同じ目に遭いかけた。有楽○丁目にせよ、といわれたのだ。しかし有楽町は既にブランド地名となっており、反対運動が勃発。特例として町を残すことが認められた。

1985年(昭和60年)、住居表示法はようやく改正され、由緒ある町名を残すことがうたわれた。

町名への「神田」復活巡り町が二分

強引な町名変更が残した傷は深い。

神田では住居表示法に伴い町名から「神田」が消えることになった。しかし多くの町はこの方針に反発。神田神保町などでは今も古い地番を町名として使っている。

こうした動きを受けて、猿楽町や三崎町など住居表示を実施した地域でも町名に「神田」を復活させようとの声が高まった。署名活動の広がりを受け、千代田区は2007年、神田名の復活方針を打ち出した。

すると今度は企業などが町名変更への反対を求める署名を提出。千代田区の担当者によると、理由は町名変更に伴うコスト増と、神田が町名に付くことによるマイナスイメージだという。猿楽町や三崎町はお茶の水に近い。下町イメージが不動産業者に敬遠されたとか。一度変えた町名を戻すのはなかなか難しいようだ。

東京は「水の都」だった 五輪で道路に変貌

五輪は街のあり方も変えた。川の街から道路の街へ、強引に改造したのだ。

五輪前、東京都心部には数多くの川が流れていた。京橋川、桜川、築地川、紅葉川、三十間堀川……。これらはすべて、首都高や幹線道路の用地となった。日本橋川のように川の上を高架道路が覆ったケースもあった。

東京の川の大半は運河で、江戸時代に水運のために開削された人工的なもの。「水運が廃れ、鉄道や車など陸運へと変わっていく中で、必然的に消えていった」(中央区立京橋図書館地域資料室)側面は確かにある。

しかし渋谷川や宇田川のようにもともとあった川も五輪を機に暗渠(あんきょ)となった。童謡「春の小川」のモデルともいわれる川だ。関東大震災、終戦後に続く3回目の大規模な都市改造によって、「水の都・東京」は完全に姿を消した。

道路拡幅で都電も消えた

道路整備で消えたのは川だけではない。都電も一部が撤去された。

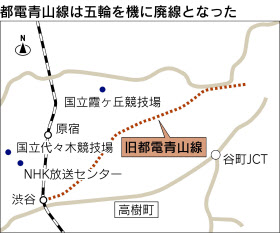

皇居堀端にある三宅坂から渋谷まで走る青山通り。現在、国道246号の一部となっている道路にはかつて、路面電車が走っていた。都電青山線だ。青山一丁目、同三丁目、四丁目、五丁目などの停留所があった。

五輪開催を前に、青山通りはメーン会場である神宮と駒沢をつなぐ大動脈と期待された。道路は拡幅されることとなり、「工事を急ぐため電車は撤去すべきだ」との声が高まったという。1963年(昭和38年)9月、青山線は正式に廃止となった。

都電はその後、同年中に杉並線、1966年に志村線が廃止された。いずれも地下鉄開通の影響だった。特に1967年から1972年にかけて集中的に撤去され、現在は荒川線だけが残っている。

地名、川、都電。前回の東京五輪は多くのインフラを生み出し、繁栄の礎を築いた一方で、歴史の痕跡を消し去った。2020年の東京五輪は何を変え、何を残すのだろうか。(河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。