均等法世代が扉開く 企業に育つ女性リーダー

「人を活かす会社」本社調査

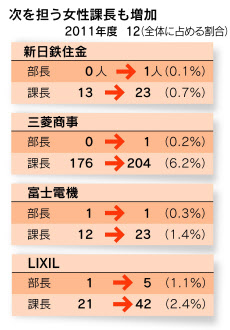

新日鉄住金で昨年10月、新機能素材作りを担う基盤メタラジー研究部の部長になった河野佳織さん(49)。前身の旧新日本製鉄、旧住友金属工業の歴史をさかのぼっても、初の女性部長だ。国内2カ所に分かれている31人の部下を指揮している。

旧住金への入社は1989年。女性総合職の採用2年目だった。女子高から女子大に進学。会社見学にやってきた製鉄会社は男ばかりだったが、「なんとなく肌に合いそう」と感じ入社した。自らは女性であることを意識しなかったが「回りの男性は、かなり気を使っていた」。それまで夏は上半身裸で研究することもあったが、河野さんの配属でなくなったと聞いた。

男性との最大の違いはしかられないこと。他の研究員が叱責を受けていても厳しくは追及されなかった。自分は仕事ができるからなのか――。誤解に気付いたのは米エクソン(現エクソンモービル)の研究所に派遣され、研修した時。宗教も人種も多様な研究者の中に、男女差など当然ない。自らの発表に容赦ない指摘が飛んだ。「恵まれすぎて、勘違いしていた。(特別視される)弊害を感じた」

今、部下には複数女性がいるが、もちろん男女差を意識することはない。「(男性でも女性でも)個人の特性に目を向けて、それぞれに合った機会を与えたい」と話す。

旧新日鉄は女性総合職の採用を、86年の均等法施行初年度から始めた。古本結子さん(50)はその1期生。新日鉄で法務に7年携わるも、異動を余儀なくされて退社。米国に留学しニューヨーク州の弁護士資格を取得する。95年帰国し、三菱商事に入社。法務の専門知識を生かした仕事ぶりで、昨年女性初の部長相当職に就任した。

2児の母でもある古本さんの1日は朝4時に始まる。子どもの弁当や朝食の支度を済ませ、午前6時20分に家を出る。誰よりも早く7時に出社。部下の資料に目を通し、始業時間までに前日の仕事の処理を終える。そして遅くても午後8時には退社する。朝型の生活スタイルは家庭生活と総合商社の部長職を両立するための古本さんの解だ。

実は、中途入社した三菱商事も1度辞めている。出産時は産休だけで復帰。親族の協力で乳幼児期を乗り切ったが、小学生になると保育園のような預け先がなかった。「どんなに頑張っても両立は無理」と2005年に退社。育児が落ち着いた08年、自身2度目の中途採用試験を受けて再び入社した。

「色々な立場の人がいる。結果だけすぐ求めては3年後の人材が育たない」。数多くの経験を乗り越えた古本さんの言葉には説得力がこもる。

日本の代表的企業である新日鉄住金と三菱商事。両社での女性部長誕生は男性主体の日本企業の人事政策の転換を印象づける。

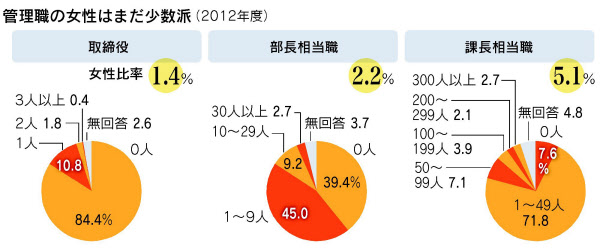

もっとも、女性の管理職が増え始めたと言っても圧倒的な少数派であることに変わりはない。調査回答企業の部長相当職に占める女性の割合は2.2%。4割近い企業は女性部長ゼロだ。取締役から課長相当職まで含めた管理職に占める女性割合は4.5%。欧米では多くの国で3~4割(公務員を含む)で、日本企業の低さは際立っている。

政策的に女性管理職を増やそうとしている企業もある。LIXILは今年、「15年に新任管理職の3割を女性に」との目標を作った。同社の女性管理職比率は3%強。調査での全体平均を下回っている。

程塚秀美さん(49)は4月にカタログ製作の部署で45人の部下を持つグループリーダー(課長相当職)になった。旧INAXに86年入社。11年にLIXILになるまで「昇格し、部下を持つなんて思わなかった」と話す。当時の女性管理職は1%。「目指す姿が見えなかった」

課長相当職の女性は現在76人。11年度の3倍だ。日本GEからLIXILグループに移った人事担当の八木洋介副社長(58)は「(リーダーへの)機会が与えられていなかった女性の登用は、男性も触発する」と数値目標の効果を指摘する。

政府が求める「役員女性1人」へのハードルはなお高い。女性取締役がいる企業は7社に1社にすぎない。社内の女性人材が育成過程にあるなか、脚光を浴びるのが社外役員だ。上場企業3社で社外役員を務める首都大学東京の松田千恵子教授(48)は「取締役会や株主総会が重なり、断ったケースもある」という。経営を担う女性の絶対数が少ない中、特定の人材にオファーが殺到している。

20代で男職場に乗り込んだ均等法第1世代。管理職の先の経営を担う人材へ――。パイオニアの突破力が、日本企業のダイバーシティを左右する。(宇野沢晋一郎)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。