久留米大附設の「秀才」支える ゲーセンの人間教育

久留米大学附設中学校・高等学校(下)教育ジャーナリスト・おおたとしまさ

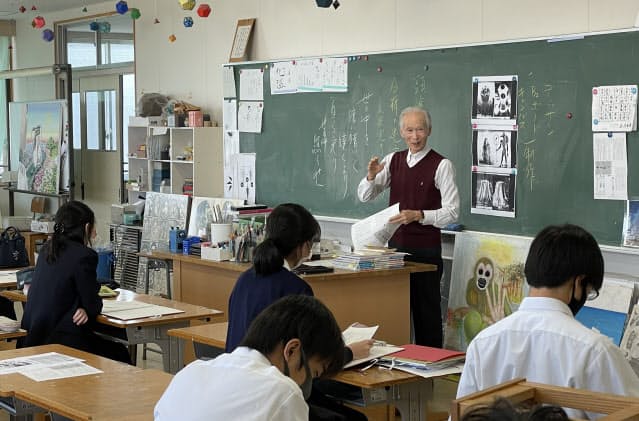

高1の絵画を教える江上寛二さん

<<(上)共学でも「おとこくさい」 久留米大附設の自由と自治

<<(中)演劇・合唱は全国クラス 久留米大附設の名物部活

絵画、美術工芸、陶芸、書道、声楽、器楽から選択

久留米大附設では、中2~3で週3時間、高1で週2時間、「芸術選択」という教科が必修だ。いまや久留米大附設の名物授業のひとつであり、生徒たちの間では「ゲーセン」の愛称で親しまれている。

美術は絵画、美術工芸(立体造形や木彫など)、陶芸、書道、音楽は声楽、器楽(ピアノやバイオリンなど)のそれぞれのコースから自分の好きなものを選び、3年間にわたって1つに特化した「技」を磨く。敷地内には窯を備えた陶芸小屋まである。2021年度からは美術の新たな選択肢として、コンピューター・グラフィックコースができる予定だ。

「ゲーセン」の生みの親が、久留米大附設で教えて47年という超ベテラン教師・江上寛二さん。美術室の机の上にやかんを置き、「おいしいかどうかなんて二の次です。身体に良ければいい」と、野性味あふれる自作のハーブティーをふるまってくれた。73歳だというが、背筋はピンと伸びて、声にも張りがある。何より、笑顔がキラキラしている。

「ここに来たのは中学が設置された3年後。つまり中学からの入学1期生が高1のときです。いまの町田健校長が、その学年にいました。バンカラな男子進学校でしたから、当時の高校には書道も音楽もなく、美術しかありませんでした。壊れた石こう像がぽんと1つあるだけの学校でした」(江上さん、以下同)

現在もう1人いる芸術の国吉房次先生も江上さんの教え子だ。久留米大附設から東京芸術大学に進んだ。05年から段階的に共学化し、女子が増えたこともあり、現在ではおしなべて毎年1~2人の美大系進学者がいるが、当時としては珍しい進路だったはずだ。

「まあ当時としては、いわば、外れもんでございます(笑)。赴任当初は私も頑張って美大系に5人通して満足していたのですが、卒業式の懇親会で保護者が私のところにいらっしゃって、『合格はうれしいのですが、息子をこっち(美術系)に進ませるつもりじゃなかったんですよね……』と言われて、ハッとしました。『受験校』と言われていましたからね」