カイロ、重ね着… 冷え対策、効果が期待できるのは?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)首をマフラーなどで温める

(2)襟元の開口部を閉じる

(3)手先をカイロなどで温める

(4)重ね着する

答えは次ページ

答えと解説

正解は、(3)手先をカイロなどで温める です。

○美肌と整腸 青バナナ黄バナナどちらがどっちにいい?

○夜中に目覚める「中途覚醒」 やってはダメ3つの習慣

○骨強くする黄金の三角形 カルシウムとどのビタミン?

○骨や筋肉の維持にビタミンD 日光浴びるなら何時?

○酒好きは気になるγ-GTP 数値が上がる原因は何?

○座りっぱなしは危険 どれだけ歩けばリセットできる?

全身の体温調節のトータルバランスの中で開閉するAVAは、手先などを部分的に温めても開かないため、全身の体温をいかに効率よく上げるかを考えることが大事です。

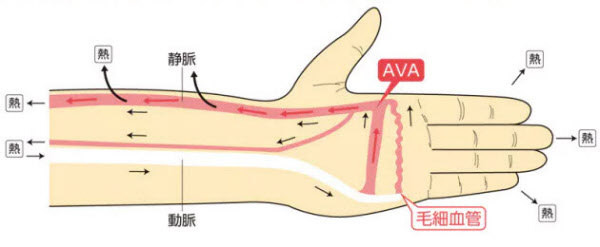

通常、心臓から送り出された血流は、動脈の太い血管から末梢の毛細血管まで及び、静脈を通って心臓に戻っていきます。そして、毛細血管に枝分かれする前の動脈と、静脈とを直接つなぐやや太い血管がAVAです(図1)。

【図1】AVA血管とは?

AVAは、皮膚では手足の末端、顔の一部だけに存在する特殊な血管です。手の場合、甲側ではなく、手のひら側にあり、足では足裏と指、顔では耳、まぶた、鼻、唇と、皮膚の薄い末梢に多く、皮膚表面から約1mmと毛細血管より少し深いところに1平方センチ当たり100~600個存在します。拡張したときの直径は毛細血管の約10倍で、流体力学の法則から流れる血流量は1万倍にもなります。一方で、完全に閉じると血流量はゼロになります。

全身にある毛細血管は細胞に酸素や栄養を運ぶのが役割ですが、AVAにはそうした役割はありません。AVAと体温調節について研究をしている神戸女子大学教授の平田耕造さんによると、AVAの役割は「体温調節」。拡張して胴体部分から、熱を奪われやすい末端部分へ熱を運ぶことができるように、末端に多く存在しています。ただし、寒さが強くなると、AVAは収縮して末梢への血流を減らし、そこから熱が逃げるのを防ぎます。脳や心臓など生命維持に必要な体の中心部の温度を保つことを優先するためです。

そもそも腕のように胴体から飛び出した部位や手足の指、鼻、耳のように凹凸がある部位は、容積に対する表面積の割合が大きいため、広い面積から多量の熱が空気中に放散されて冷えやすいといえます。そのときにAVAが開いていると体の熱が手足の血流を通じてどんどん奪われてしまいます。そんな事態を防ぐため、寒いときにはAVAが収縮して末端への血流を減少させることで、体の熱が手や足を通じて逃げるのを防ぐのです。冬に手先や足先が冷えて困るのは、それらの部位を犠牲にしてでも命を守るための生物としての賢い反応というわけです。

さらに、動脈からAVAに入り、そこを通過した血流は、静脈を通る間にも、腕全体から熱を逃がすなどしながら心臓に戻り、体温を調節していることも分かっています。

「暑いときは皮膚表面に近い静脈を通って積極的に熱を逃がしながら戻り、寒いときには動脈と接する深部にある静脈を通ることで、動脈の熱をもらいながら温まった血液が心臓に戻ることで、うまく体温を調節しています」(平田さん)

AVAは全身の体温調節のトータルバランスの中で、快適な温度より暑ければ開き、寒ければ閉じます。私たちが意識しないところで微妙な感覚を感じ取り、体温を緻密にコントロールしているのです。

首元から全身を温め、AVAの収縮を防ごう

では、AVAの収縮を抑え、冷えを効果的に防ぐにはどうすればいいでしょうか。平田さんによると、前述した通り、AVAはあくまでも全身の体温調節のトータルバランスの中で開閉し、手先などを部分的に温めても開かないため、全身の体温をいかに効率よく上げるかを考えるとよいそうです。具体的な対策は次のようになります。

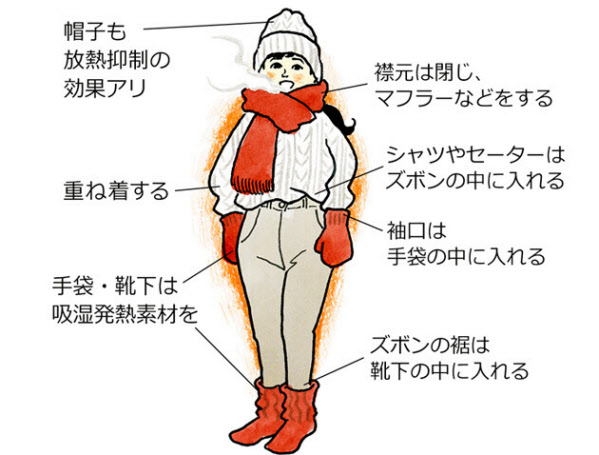

1 首をマフラーなどで温める

皮膚には冷たさを感じる「冷点(れいてん)」というものが存在するが、全身の中でもその分布密度が多く、感度が高いのは「首」や「顔」。従って、「首元をマフラーなどで温める、マスクをするなどは効果的」(平田さん)だ。

2 襟元の開口部は閉じる

襟元と下部を開けていると、下から入った空気が上に抜ける「煙突効果」で冷えやすい。下部を閉じていても、上から入って温まった空気がまた抜けてしまい胸や背中などの温度も下がる。そのため、襟元のボタンは閉じる、タートルネックの服を着る、手首や足首も覆って空気の出入り口(開口部)を塞ぐほうが効率的に温まる。

3 広い面積の温度を上げる

前述したように襟元を閉じるなどすれば胸やおなか、背中など広い面積で皮膚の温度が高くなる。「たとえ0.1度でも広い面積で温度が上がれば、脳の体温調節中枢に『もう十分温まった』という情報が伝わり、AVAが開き始める」(平田さん)

4 手はカイロよりも手袋

手を温める場合は、カイロなどで局所的に温めるよりも手袋で手全体を覆うほうが、全体の表面積の5%に相当するので効果的だ。

5 手袋・靴下こそ吸湿発熱素材

手のひら、足の裏は不感蒸散(私たちが感じることなく皮膚から蒸散する水分量)が他の皮膚よりずっと多いので、吸湿発熱素材(吸湿量に比例して発熱量が多くなる素材)でできた手袋や靴下がより有効。手袋や靴下だけでなく吸湿発熱素材のシャツも有効だが、暖房のきいた室内などでは人によっては汗をかいてシャツが湿り、その汗が乾いて蒸発するときに体温を奪われて冷え過ぎることがあるので注意が必要だ。

6 重ね着をして空気の層をまとう

衣服の保温性は、繊維と繊維の間にどれだけ温まった空気があるかによっても左右される。どんなに薄い繊維でも空気より熱の伝導度は高いため、1枚、2枚と重ね着するほど、間の空気層も厚くなり、より温かい。

【図2】冷え防止にはこんな格好が理想!?

効率的に皮膚温を上げ、皮膚周辺の熱を逃がさないことが冷え対策のポイントだ。自分の体形やライフスタイルではAVAがどのように働くかを意識して、うまく衣服を調節し、この冬の寒さを乗り切ろう。

[日経Gooday2020年12月14日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。