十二指腸潰瘍リスク、O型はAの1.43倍 精密医療の目

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 松田浩一(3)

◇ ◇ ◇

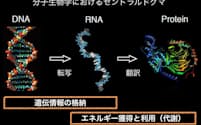

ヒトの遺伝情報はゲノムを構成する塩基対で言えば、全部で30億くらいある。そのうち、1000万カ所くらいは、個々人によって違っている箇所があり、一塩基多型、SNP(スニップ)と呼ばれる。髪や目や肌の色のようにまさに目に見える特徴をはじめ、ひとことでは言い表しにくい「体質」などの個性を作り出しているのがSNPだ。

前回紹介した松田さんの研究で、食道がんの人とそうでない人との間でこのSNPを比較し、アルコールの分解にかかわる2つの酵素の遺伝子のSNPが、食道がんにかかわっていることが分かった。この2つのSNPが特定のタイプで、飲酒習慣や喫煙習慣によるリスクが重なると、最大で189倍も食道がんになりやすかったという衝撃の結果も導き出された。

27万人という膨大な人たちのDNAと、それらを提供した個々の人々の詳細な臨床情報をデータベース化しているバイオバンク・ジャパンがあげた初期の成果だ。今回は、もう少し、この方向の研究をたどった上で、「その先」を概観するところまで行ければと思う。

そのためには、まず様々な人のゲノムを集めたバイオバンクについて、もうちょっと広い視野で理解するところから始めたい。

「まず、バイオバンク・ジャパンのような疾病バイオバンクというのは、病気の人から提供していただいた血液からDNAを精製して臨床情報と一緒に保存しているものです。同じタイプのものとしては、国内には、6つの国立高度専門医療研究センターが運営しているナショナルセンター・バイオバンクネットワークがあります。一方で、一般集団を対象にしたものもあって、国内では東日本大震災の後に作られた東北メディカル・メガバンク機構が代表的です。これら3つを指して、国内の三大バイオバンクということがあります。さらに、がんの場合は、がん細胞のゲノム、いわゆるがんゲノムを研究することも必要なので、がん細胞のDNAを集めたバイオバンクもあります。例えば、国立がん研究センターが中心に組織している日本臨床腫瘍研究グループが、がんの種類ごとに収集を行っています。その一部は、バイオバンク・ジャパンで保管を受け入れています」

一般集団を対象にした東北メディカル・メガバンクは、その時点で病気ではない人が多いので、長期間、集団を追いかけるいわゆる前向きのコホート研究(研究デザインについては「キャノーラ油の起源と社会貢献 栄養疫学の研究とは」の記事を参照)を前提にしている。それに対して、バイオバンク・ジャパンの場合は、すでに多くの病気の人のDNAが集まっているので、病気の人と対照群を比べる症例対照研究を行うことができる。また、各症例の「その後」も追跡しているので、疾病バイオバンク登録者をコホートに見立てた変則的なコホート研究もできる。

松田さんのグループは、数十万箇所のSNPを全ゲノムにわたって網羅的に比較する解析を行って数多くの成果をあげており、その中でも、最初期、かつ、際立った事例が、前回の食道がんの研究だった。

以降、多くの成果があがっているので、いくつか紹介する。研究の方向性、雰囲気が伝えられればと思う。

まず肝がんと、日本に多いC型肝炎ウイルス(HCV)への感染について。

「日本では、肝がんの約70%はHCV感染が原因だと言われています。HCVに感染している人の多くは慢性肝炎や肝硬変などの肝機能障害を持っており、治療をせずに放置すれば、多くの人が感染後20~40年で肝がんを発症します。しかし、症状が軽いまま安定している患者さんたちもたくさんいるんです。では、その個人間の違いを決めている要因はなにか、ということです」

もしも、それがSNPによって決定されるものなら(特定のSNPによって大きく違うものなら)、松田さんたちの手法が大いに役立つ。そして、その明らかになったことから、治療法への手がかりもつかめるかもしれない。

「HCV陽性の肝がん、およそ700例と、HCVに感染していない対照群2900例を用いて解析を行ってSNPを絞り込み、さらに同じくらいの数の別の集団で追試しました。結果、HCV陽性で肝がんになった人たちは、MICAという遺伝子が発現しにくいタイプが多いことが分かりました」

MICA遺伝子が発現してできるMICAタンパク質は、ウイルスに感染したりがん化した細胞に多く発現して抗原として働く糖タンパク質の一種で、免疫細胞の一つであるナチュラルキラー細胞(NK細胞)が攻撃対象を認識するための手がかりにしていることが分かっている。とすると、MICAが発現しにくい人は、C型肝炎ウイルスに感染した細胞が免疫細胞に見逃されやすくなるかもしれず、その結果、肝がんになりやすいというシナリオが描ける。最近、他にも見出されているSNPとの関連もあわせて、リスクを予測するために使えるし、やはり将来的には新しい治療法へつながる可能性もある。

ピロリ菌、胃がん、十二指腸潰瘍、そして血液型の不思議な関係について。

「ピロリ菌が胃がんや十二指腸潰瘍の原因になることはよく知られています。でも、感染者の中で実際に病気になる人はごく一部です。病気になる人に共通する要素があるのか知りたいですよね。さらに、昔から、十二指腸潰瘍になる人は胃がんになりにくいと言われてきました。これはピロリ菌に感染していても同じようです。こういった、病気になりやすさ、なりにくさ、というのはどんなふうに決まっているんでしょうか。7000人の十二指腸潰瘍患者と、2万6000人の健常者を比べて、まず十二指腸潰瘍のリスク因子になっている2つの遺伝子を見つけました。ひとつは、細胞膜上に発現する前立腺幹細胞抗原(PSCA)という糖タンパク質の遺伝子で、もうひとつは血液型を決めるABO遺伝子だったんです」

まず、PSCA遺伝子の方は、十二指腸潰瘍になりやすいタイプの人は、そうでない人に比べてリスクが1.84倍高い。さらに血液型のABO遺伝子では、O型の人ではA型に比べ1.43倍、リスクが高いことが分かったという。血液型が関係しているというのは意外だが、実は血液型を決めるABO遺伝子は胃、十二指腸、大腸などの消化管で多く発現しており、O型の人はコレラやO-157感染が重症化しやすいことが知られている。つまり、何らかの細菌に対する防御応答に関与していることが示唆されており、ピロリ菌の感染についても、それと似たメカニズムが働いているのかもしれない。

また、さらに胃がんとの関係を調べた所、十二指腸潰瘍のハイリスクタイプが、胃がんでは逆にリスクが半分(0.59倍)になることが分かった。ここでは、深くは立ち入らないけれど、想定されるメカニズムをごく一部だけを述べると、「PSCA遺伝子の糖タンパク質は細胞の分裂増殖を活性化する性質があり、これによって十二指腸潰瘍が修復されやすくなる半面、胃がんの増殖を助長してしまう」のかもしれないという。

松田さんのグループによる研究の一部を紹介した。それぞれ、遺伝的な背景とがんなどの病気との関連について知的に興味がつきないし、切実に感じられる部分も多い。とはいえ、まだまだ、こういった探求は始まったばかりで、松田さんたちの成果が「決定版」というわけではないことは理解しておいたほうがいいだろう。むしろ、こういった研究は「幕開け」を告げるものだ。リスクが何倍とか言われるとドキッとさせられるけれど、かといって悲観する話でもない。分かったからといってがんになる人が増えるわけではなく、むしろ、予防の勘所が特定できたり、早期発見できたり、将来の治療法への道が開けたりといういい話に繋がりうる。

ただ、日本では「遺伝」というとなにか決定論的な響きを持つようにもぼくは感じており、「遺伝とがん」というテーマもそのあたりをちゃんと考えて語らないと、誇張されたり捻じ曲った理解につながってしまうかもしれない。

そのように口に出すと、松田さんはこんなふうに応えた。

「今、世界中で、全ゲノム関連解析によるSNPとがんの研究が行われていて、これまでに3500以上もの報告がされてきました。見つかった発がん関連のSNPは700ほどです。特に前立腺がんや乳がんのように比較的患者が多く予後もよいものについては研究が多く、前立腺がんでは147、乳がんでは113が見つかっています。ただ、こういったものの70%は、がんのリスクのオッズ比(リスクの比)は1.3以下です。なにかひとつの発がんに関係する遺伝子を持ったら、必ずがんになるというふうなものではありません。そもそも完璧な遺伝子の人なんていませんから、だれだって数十くらいは、病気になりやすいSNPを持っているんです。特に影響が強いものがあれば、予防の時点から対処しやすいと前向きに考えられると思います」

こういったことは、「遺伝でがんになる」と聞いて怖くなる人には強調しておきたい。そもそも完璧な遺伝子などなく、誰もが、病気になりやすい遺伝子をいくつも持っている。かといって、それらの「なりやすい病気」に必ずかかるわけではない。

「発がんについて遺伝因子の寄与率がどれくらいかを見積もる研究がありまして、そういったものを見ていると、思っていたほど大きくないというふうに思います。まず、大規模な双生児研究では、だいたい20~40パーセントが遺伝で説明できるとされてきました。さらに、2015年、アメリカのグループが報告したものだと、がんには、いわゆる生活習慣などが関係する環境因子と遺伝的な因子、そして、Rファクター、遺伝的要因と関係のない単純な複製エラー(Replication error)に由来する3つの原因があるというんです。それで、一番大きいのがRファクターで、それだけで5割以上です。つまり、発がんの過半数は、たまたま、なんです。遺伝だからといって怖いものというふうに考えるよりは、自分の型を知ることでいかに健康状態をより保つとか、早めに発見する、自分に合った薬を選ぶといったほうに意識を向けていただくのが大事かなと思います」

そこで、ふと思ったのだが、最近では遺伝子検査を民間の検査会社で気軽に行えるようになっている。唾液などを専用の容器に入れて業者に送ると、代表的なSNPを調べて疾患リスクや体質などについて教えてくれるというものだ。そういったサービスについて、どう考えると良いだろうか。

「実は私自身もちょっと興味があって、1回やってみたんです。大体300から400ぐらいの項目についてレポートが返ってきて、いくつかの疾病のリスクが高く、いくつかはリスクが低いというようなことが書いてありました。他にもお酒に強いとか弱いといった体質もですね。こういうものを通じて、自分のことを把握できるのはいいんですが、問題もあります。これって、基本的にアメリカ人向けに開発されたものなんですよね。日本人特有の病気にかかわるSNPもありますし、環境も、生活習慣も違いますから、そのままだとちょっと不正確になってしまうかもしれず、我々もできるだけ正確な情報を出していきたいと思っています」

日本人を対象にしたゲノム研究と、アメリカ人、あるいはヨーロッパ人を対象にしたゲノム研究では、何かの疾病のリスクについて、強い関連を示すSNPが違うことがしばしばある。また、さらに環境因子の違いも大きいという。

松田さんに具体例を聞いたところ、分かりやすい事例として、ウイルスなど病原体の違いを挙げた。日本ではB型肝炎ウイルスよりもC型肝炎ウイルスの方が感染者が多い。また、子宮がんの原因になるヒトパピローマウイルス、胃がんの原因になるピロリ菌のタイプも違う。とすると、肝がん、胃がん、子宮頸がんにそれぞれかかわるSNPが、現実世界の疾病の分布にどのように反映されるかも違ってくる。一方、生活習慣にしてみても、ほとんどの人がお酒もタバコを避けている社会と、その逆の社会を仮想して比べてみれば、食道がんに関係した同じSNPの「効果」(SNPの型による食道がんになりやすさ、なりにくさ)が何十倍も違ってくることは、連載2回目に紹介した研究からも分かる。

こういったことまできちん織り込んで情報を読まないと、変な方向にミスリードされてしまうかもしれない。やはり今後、松田さんのような日本の研究者からの情報提供が必須だ。

また、精度の高い情報が得られたとしたら、その情報は、自分自身だけでなく、ある程度は、子どもやきょうだいについての情報でもあることも理解しておくべき点だ。手軽に調べられる遺伝情報とぼくたちがどう付き合うべきか、社会的な議論が深まることを期待したい。

=文 川端裕人、写真 内海裕之

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2019年1月に公開された記事を転載)

1969年、大阪生まれ。東京大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 クリニカルシークエンス分野 教授。M.D., Ph.D. 1994年、東京大学医学部医学科卒業後、整形外科医の勤務経験を積んだのち、基礎研究を志して1999年、東京大学大学院医学系研究科外科学専攻に入学。2003年に米国ベイラー医科大学研究員になり、博士号も取得。2004年、東京大学医科学研究所、ヒトゲノム解析センター助手に就任。2009年に准教授になり、2015年より現職。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。