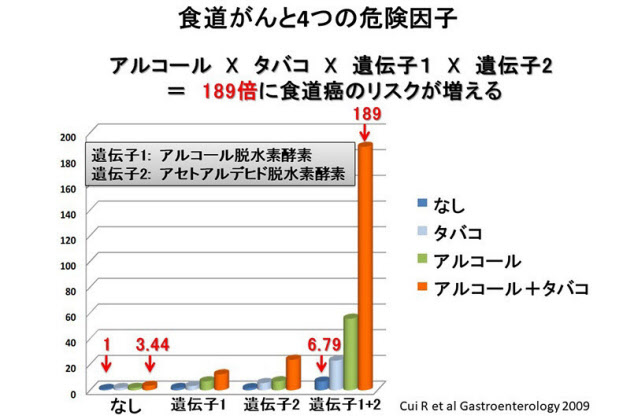

食道がんのリスクを189倍にする要因 精密医療で判明

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 松田浩一(2)

今回は一人ひとりのDNA情報をもとに予防を含め適切な治療法を選ぶ「精密医療」について、東京大学大学院新領域創成科学研究科の松田浩一教授に聞くシリーズを転載します。多くの人々の救済につながる研究ですが、松田さんの胸には希少疾患に苦しむ患者への思いがずっとともっています。

◇ ◇ ◇

東京大学大学院の松田浩一教授(新領域創成科学研究科メディカルサイエンス群・クリニカルシークエンス分野)は、精密医療(オーダーメイド医療)を実現するために27万人分ものDNAを保管するバイオバンクを運営しつつ、みずからそのバンクのユーザー(研究者)でもある。

そのバイオバンクを使ってどんなことがこれまでに分かってきたのか、ご自身の研究に寄り添いつつ聞いていこう。

「バイオバンク・ジャパンが始まったのは2003年ですが、その後、5年ほどは、エントリーの時期で、参加の意思がある方から血を採らせてもらって、DNA、血清、臨床情報を収集するのに費やしました。そうするうちに、だんだんいろいろな病気の方のDNAが集まってきて、例えば、食道がんについて、まず200人の患者さんと健常な人1000人くらいを比較してどんな遺伝子を持っている人がリスクが高いのか、いわゆるケース・コントロール・スタディ(症例対照研究)ができました」

DNA試料のバンクの構築は一人ひとりに説明して試料を集めるものだから、とても手間がかかる。しかしひとたび充分な症例が集まると、まずは症例対照研究を行って、食道がんの人に多い因子、この場合は遺伝子の型を探すことができるようになった。単純に言うと、食道がんの人(症例)と健康な人(対照)のゲノムを比較して、違っているところを見つけたということだ。

ただ、ふと疑問に思う。ヒトのDNAには30億もの塩基対があると聞く。それら全てをひとつひとつ見ていったとしたら大変なことになると容易に想像できる。

「たしかに、30億の塩基対すべてを比較しているわけではありません。見ているのは、SNP(Single Nucleotide Polymorphism、スニップ)、一塩基多型と呼ばれるものです。これは、ヒトのゲノムの塩基配列の中で、300カ所に1カ所ぐらい、つまり、30億のうちの1000万カ所くらいにある、個々人によって情報が違っている部分です。1つの塩基が違うだけで、体内で作られる酵素などのタンパク質の活性が変わったり、そもそもその遺伝子が働かなくなったりします。肌や目や髪の色が違うのもSNPで説明できますし、実は血液型の違いもSNPの組み合わせで決まります。我々の食道がんの研究では、SNPのうち55万カ所を比較しました」

ぼくたちはヒトだから、だいたいの遺伝情報は同じだ(だから同じ種だ)。でも、ところどころ違うところがあって、それが個性の源でもある。そういった違いをもたらすものとして代表的なのが、一塩基多型、つまり、SNPだ。もうひとつ代表的なものに、遺伝子の数の違いが問題になる「コピー数多型」というものがあるが、一塩基の違いを見ればよいSNPの方が研究対象として扱いやすく、まず先に研究が進んだそうだ。そして、その端緒をひらいたのが松田さんのグループによる食道がんの研究だった。30億塩基をすべて調べるかわりに、「万」で語ることができる数のSNP。ずいぶん数は減ったが膨大であることには変わりない。こういう総当たり的なやり方というのは、やはり大量のデータを扱うことができる情報技術時代の申し子といえる。

「これは、仮説を置かない研究なんです。我々は55万カ所とりあえず全部調べてみて、その中であり得ないぐらいの低い確率のものが見つかったら、おそらく偶然ではなくて必然だろうと考えます。この場合、食道がんの人と健康な人のSNPの塩基の頻度を比較して、差が大きかった上位の1万2000のSNPについて、さらに別の集団でも確かめて、結局、食道がんの発症と非常に強く関連する遺伝子領域を同定できました。ALDH2とADH1Bと呼ばれる2領域です。これらは、アルコールの分解に関わる酵素の遺伝子だとすでに分かっていました。そして、それぞれのSNPの型の間で比べると、高リスクのタイプと低リスクのタイプでは4倍くらい食道がんの頻度に差があることが分かったんです」

ALDH2とADH1Bは、ともにアルコール感受性遺伝子と呼ばれるものだ。それぞれ、アルコール脱水素酵素と、アセトアルデヒド脱水素酵素という酵素の「設計図」に相当する。ぼくたちは体内に入ってきたアルコールをアセトアルデヒドにし、さらにそれを酢酸にすることで無毒化しており、その過程で働くのがこれらの酵素だ。「仮説を置かない研究」の結果、"飲酒と食道がん"という疫学研究ですでに示されているリスクと関連しそうな遺伝子が特定されてきたというのは非常に示唆に富む。

その内容を具体的にいえば、アセトアルデヒド脱水素酵素の活性が高くもなく低くもない中間型の人のリスクが高く、アルコール脱水素酵素については活性が低い人のリスクが高いのだそうだ。ともに活性が高いほうがリスクが低いのではないかと素人考えで思ったのだが、そうではなかった。

これについては、こんなふうに説明できるという。

「アセトアルデヒドが血中にあると、顔が火照ったり頭が痛くなったり、不快な症状が出ます。日本人では約半数の人たちはアセトアルデヒド脱水素酵素の活性が強くてこういった不快な症状が出にくいんですけど、約4割は中間型ですぐに顔が赤くなったりします。残りはそもそもアセトアルデヒドを分解できない、お酒を全く飲めない人たちです。この場合、中間型の人がアセトアルデヒドに晒されるリスクが高くなります。アセトアルデヒドは発がんをうながすことが分かっているので、それで食道がんになりやすいのではないかと考えられます。一方、アルコール脱水素酵素は、飲酒の嗜好性を決めている因子です。この酵素の活性が弱い人は、飲酒してからアセトアルデヒドが蓄積するまで時間がかかるので、不快な症状を感じる前にお酒を飲みすぎる傾向があります。実際、アルコールに依存性がある方は、その酵素活性が弱いタイプが非常に多いと分かっています」

つまり、「お酒にそれほど強くないのに飲めないわけでもない人(アセトアルデヒド脱水素酵素活性の中間型)」と、「お酒を飲みすぎる傾向がある遺伝子型を持つ人(アルコール脱水素酵素の活性が低い型)」では、発がん性のあるアセトアルデヒドにさらされる結果、がんになりやすくなっている、というふうに理解できる。松田さんの研究によると、これらのハイリスクの人たちでは、そうでない人たちに対して3~4倍も食道がんになる頻度が高かった。さらには、両方の遺伝子型をあわせもった人のリスクは、なんと16倍にものぼった。

松田さんは、環境因子との関係にも切り込む。食道がんは、喫煙やアルコールの摂取と密接に関係していることが分かっているので、こういった生活習慣とはどう関係するのだろう。食道がんの人のグループにも、その対照群となったグループにも、喫煙者や日常的に飲酒する人が混じっていたわけだが、バイオバンク・ジャパンでは、喫煙量、飲酒量についての情報も調べられている。また、健康な人の対照群でも、それはきちんと聞いている。そこで、これらを切り分けて検討すると、衝撃的な結果が導かれた。

「2つのハイリスクな遺伝子型に加えて、飲酒、喫煙をしている人は、まったくそれらの要素がない人よりも、189倍もリスクが高かったんです。これは驚くべき数字です。逆にこういった遺伝情報があらかじめ分かれば、禁煙、禁酒をすることで10分の1以下にリスクが減るとも言えるわけです。そして、きちんと定期検診を受けて早期発見することにも繋がります」

がんにせよほかの病気にせよ、何かの因子について、それが複合的なものであったとしても、100倍を超えるようなリスクの比は、そう簡単にはお目にかかれない。本当に驚くべき内容であり、また、現実世界での対策に役に立てるべき知見だと思う。

=文 川端裕人、写真 内海裕之

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2019年1月に公開された記事を転載)

1969年、大阪生まれ。東京大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 クリニカルシークエンス分野 教授。M.D., Ph.D. 1994年、東京大学医学部医学科卒業後、整形外科医の勤務経験を積んだのち、基礎研究を志して1999年、東京大学大学院医学系研究科外科学専攻に入学。2003年に米国ベイラー医科大学研究員になり、博士号も取得。2004年、東京大学医科学研究所、ヒトゲノム解析センター助手に就任。2009年に准教授になり、2015年より現職。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。