天空の極彩色、中世悟りへの舞い

妙心寺三門(京都市)古きを歩けば(21)

その空間は通常、扉を閉ざし、光から隔絶されている。だが、ひとたび扉が開くと極彩色の世界が現れる。京都市右京区の妙心寺三門(国重要文化財)の楼上には、天人らが舞う装飾画が描かれ、今も400年前の鮮やかさを保っている。

■今も鮮やかな羅漢の衣

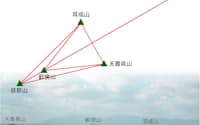

朱塗りの三門は高さ約16メートル。狭い階段を上ると臨済宗妙心寺派本山の巨大な伽藍(がらん)が眼下に広がる。楼上の仏堂に入ると、天井で円を描く竜や、須弥壇(しゅ...

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。