「畿内」南西の境界守った? 7世紀の古代寺院

海会寺跡(大阪府泉南市) 古きを歩けば(23)

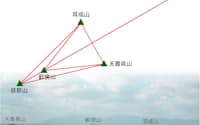

泉州沖を望む大阪府泉南市の小高い丘の上に7世紀中期、こつぜんと姿を現した寺があった。今は海会寺(かいえじ)と呼ばれるこの寺跡に関する文献は残っていないが、律令国家の構築が進む中、天皇のお膝元「畿内」の境界の守りを固めるため配置されたとの見方が出ている。

■法隆寺と同じ東西に金堂・塔

寺跡は現在では公園となり、塔の基壇や回廊の柱列などが復元されている。伽藍(がらん)は奈良県斑鳩町の法隆寺と同様、金...

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。