黄身が濃い卵、殻が赤い卵 栄養価が高いは誤解

目玉焼き、だし巻き卵、オムレツ、卵かけご飯……。卵を使った料理は挙げるとキリがないほど。スーパーでは特売の目玉となり、冷蔵庫では常備アイテムだ。毎日のように食べているが、実は知らないことも多い。

コメで育てた鶏、黄身の白い卵を産む

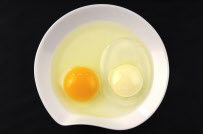

まず色について。卵といえば、白い白身に黄色い黄身。そんなの当たり前では、と言われそうだがそうではない。黄身が白い卵もあるのだ。

「黄身の色はエサに左右されます。トウモロコシを与えれば黄色くなりますが、コメを食べさせると白くなります」

農産物の生産・流通を手掛ける国立ファーム(東京都国立市)では、黄身が白い卵、「ホワイトたまご」を販売している。よく見るとほんのり黄色っぽくはあるが、一般的な卵と並べると白さが際立つ。

色だけではない。成分も違う。コメ中心に育てられた「ホワイトたまご」は脂質が100グラム当たり8.1グラムと、トウモロコシを与えられた卵より2グラムほど少ない。その分カロリーも低めだという。脂質が少ないことから、やや軽めの味だ。

ホワイトたまごを使うとオムレツは白くなり、ケーキも白く仕上がる。ゆで卵にすると、卵白も卵黄も区別がつかない。

この卵、「国産米の消費増に貢献したい」との思いから始めたものの、販売は苦戦している。「まず割った瞬間の見た目で敬遠されがち。味が薄いのでは、と思われるようです」と商品部の松尾一俊部長。黄身の色が濃いほどおいしい、というイメージが最大の壁となっている。

黄身の色と味は無関係 濃い黄色はエサに由来

実は、黄身の色の濃さと味とは本来関係がない。「黄身の黄色はトウモロコシに含まれるカロテノイド色素由来のもの」(JA全農たまご営業企画課の牧野拓一課長)だからだ。多くの養鶏場では色を濃くするためにパプリカやマリーゴールドなどをエサに加えている。

コメ中心に育てた場合でも、色素を加えれば黄身は黄色くなる。極端な話、色は何色にでもコントロール可能なのだ。もちろん、食品添加物などの規制があるため、実際には販売できる色は限られている。

全農たまごの牧野さんによると、欧米では日本ほど黄色が濃くないという。「トウモロコシよりも麦などを多く食べさせる」ためだ。日本のようなオレンジに近い黄色ではなく、レモンのような色になる。

エサの事情に加えて、消費者があまり濃い色を好まない側面もあるようだ。黄色信仰は日本独自のものなのか。ちなみにアジアでもインドでは黄身が白っぽい卵があるという。

赤玉と白玉、同じエサなら同じ成分に

殻の色はどうだろう。大きく分けて赤玉と白玉があるが、店頭では赤玉の方が高いように思える。赤玉の方がおいしいのだろうか。全農たまごの牧野さんに聞いた。

「殻の色は鶏の種類によって違います。例外もありますが、一般的には赤い羽の鶏は赤玉、白い羽の鶏は白玉を産みます。赤玉と白玉では、味や栄養価の違いはほとんどありません。同じエサで育てれば、成分はほぼ同じになります」

ではなぜ店頭では、赤玉を高く売っているのか?

「赤玉を産む鶏は地鶏の印象が強く、消費者に好まれる傾向があります。卵の業界では赤玉を産む鶏にいいエサを与えて高めに売ることが多かったので、赤玉=高級とのイメージが定着したのかもしれません」

赤玉を産む鶏は白玉を産む鶏に比べて体が大きめで、エサをたくさん食べる。これも赤玉の価格が高いことにつながり、高級イメージを増幅させている。

ちなみに鶏が1日に食べるエサの量は、現在では110グラム程度だという。毎日55グラムの卵を産む場合、1個の卵に2倍のエサが必要ということになる。

採卵鶏の先祖、大半は外国生まれ

農水省によると、卵の自給率(重量ベース)は2011年で95%。「国内で生まれた鶏が産んだ卵だから」(食料安全保障課)だ。しかし、エサを考慮すると一気に11%に下がる。さらには親鶏やその親鶏にまでさかのぼると、ほとんどが輸入だという。

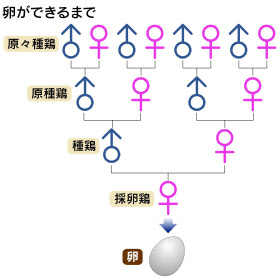

卵を産む鶏(採卵鶏)の親鶏は、種鶏(しゅけい)という。種鶏の親が原種鶏、その親は原々種鶏だ。

鶏の改良を行っている独立行政法人、家畜改良センター岡崎牧場(愛知県岡崎市)によると、種鶏、原種鶏は大半がひなの状態で輸入される。その後国内の農場で育てられ、卵をかえし、採卵鶏のひなとして養鶏場に出荷される。「原々種の段階から国内で開発された純国産鶏はおよそ5%」という。

農水省動物検疫所がまとめた「初生ひな輸入状況」を見ると、2012年の卵用鶏の輸入量は約26万7千羽。原種鶏と種鶏がほとんどで、カナダ、米国、フランス、ドイツの4カ国で占めている。日本国内で日々卵を産んでいる約1億4千万羽の採卵鶏は、そのほとんどが海外生まれの鶏の子孫ということになる。

鶏の育種会社、世界では2大グループの寡占状態に

それにしてもなぜ、ここまで輸入依存度が高まったのか。数少ない純国産鶏の開発に長年携わってきた後藤孵卵場(岐阜市)の日比野義人社長は「海外の鶏は採卵率が高く、国産鶏は太刀打ちできなかった」と振り返る。

ひなの輸入が解禁された1960年代までは日本でも鶏の育種会社が数多く存在していた。しかし解禁後、同じエサの量でたくさん卵を産む外国産の鶏が市場を席巻。あっという間に外国産が主流となった。

日本国内でも鶏の育種を行ってはいる。しかし育種には多大なコストと時間がかかる。歴史のある欧米の育種会社は改良の基礎となる鶏を豊富に持っており、その差はなかなか埋まらない。

では輸入した原種鶏や種鶏を国内で増やせないのか。日比野社長は「原種鶏や種鶏からでは、良質な卵を産み続ける性質が何代にもわたって引き継がれません。均一な卵を生産するには、種の基となる鶏が必要ですが、そこは門外不出。結局、原種鶏や種鶏を毎年買い続けるしかないのです」と話す。

後藤孵卵場ではこうした状況に危機感を抱き、種の基となる鶏を開発。「純国産鶏」として提供している。現在、殻がピンク色の卵を産む「さくら」と、赤玉を産む「もみじ」を展開中だ。ただ規模では外国産にかなわず、シェアは数%にとどまっている。

鶏の育種の世界ではグローバルでも競争が激しい。資金力が開発力に直結するからだ。現在ではドイツ系のEWグループと、オランダに本部を置くヘンドリックス・ジェネティックス社の2大グループの寡占状態となっている。両社とも数多くの子会社を傘下に抱え、それぞれの農場からひなを日本向けに出荷している。

産卵は午前中に集中 数日産んで、1日休む

ところで、1羽の鶏はどのくらいの頻度で卵を産むのだろう。

JA全農たまごの岩本容輔さんによると、「おおむね25~27時間に1個といわれています」とのこと。産む時間も決まっており、「明るくなってから2~6時間後」だとか。この周期だとだんだん時間が遅くなってきそうだがそんなことはなく、明るくなってから8~10時間を超えるといったん産まなくなり、次の日にまた朝早くから産み始めるという。

卵のサイズは、産み始めてからの日数と関係してくる。鶏が卵を産み始めるのは産まれてから約4カ月後。一般的に、体の小さい若い鶏は小さな卵を産み、日数がたって体重が増えてくると大きな卵を産む。

自然な状態では5年ほど産卵するといわれているが、商品として販売するのは1年半程度。その後は食肉用などになる。

これから夏場にかけて、鶏にとって厳しい季節が続く。鶏は暑さに弱いのだ。「汗腺がないので呼吸か水分補給でしか体を冷やせない」(岩本さん)。呼吸の回数が増えるとその分、血中の二酸化炭素濃度が上昇し、炭酸カルシウムの形成が遅れる。夏場に卵の殻が薄くなりがちなのにはこんな理由があった。

メキシコ、日本、中国が卵消費の「御三家」

日本人は世界でも有数の卵好きだ。1人当たりの年間消費量は324個(2010年、国際鶏卵委員会のデータを基に鶏鳴新聞社が集計)と、日本はメキシコに次いで世界2位で、中国が続く。多くの人が、毎日ほぼ1個の卵を食べていることになる。

イスラエルやデンマーク、ウクライナも卵大国の1つ。全農たまごの牧野さんによると、かつてはイスラエルが世界一だったこともあるという。ただし現在はデータを公表しておらず、日本より多いかどうかはわからない。

イスラエルの代表的卵料理は何か。すぐには思い浮かばなかったが、調べてみると「シャクシュカ(またはシャクシューカ)」という料理があるらしい。スパイシーなトマトソースに卵を割り入れて煮込んだ料理、とのこと。中近東でよく食べる料理で、国によって食べ方は違うようだ。

日本人が卵を食べるようになったのは江戸時代から。食生活の欧米化が進み、冷蔵庫が普及し始めた高度成長期以降、爆発的に消費が伸びた。和食にも洋食にも合う卵は日本人の心をつかんだようだ。ただその足元を見ると、エサも親鶏も輸入頼み。海外の事情に振り回されるリスクを常にはらんでいる。(電子報道部 河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。