地鶏はわずか1% JASに定義、銘柄鶏とは別物

寒さが厳しくなり鍋物向けなどに鶏肉の消費量が増える季節になった。ちょっとぜいたくをしたい時に思い浮かぶ鶏肉といえば「地鶏」。地鶏からイメージするのは「昔から日本にいて元気良く動き回っている」といったものだろうか。食品の表示問題に関心が高まるなか、そもそも地鶏と一般の鶏の違いは何なのか。どのようなブランドに人気があるのか。いくつかのデータを調べ、産地にも足を運んでみた。

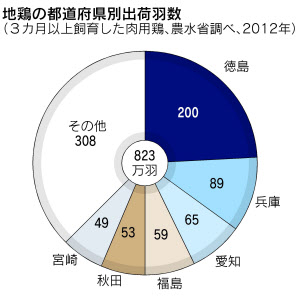

徳島・兵庫・愛知がトップ3

まず日本で生産される地鶏の割合。農林水産省によると、正確な出荷統計はないが、地鶏の多くが含まれる3カ月以上飼育した「その他の肉用鶏」の出荷数は823万羽(2012年、食鳥流通統計)。1年間に肉用として出荷される鶏が約7億5000万羽だから、比率はわずか1%ほど。成長が早く、生まれてから40~50日で出荷される一般のブロイラーが市場を席巻しているなかで、地鶏がいかに貴重な存在かがわかる。

県別で出荷羽数が最も多いのは徳島県で、「阿波尾鶏(あわおどり)」で有名だ。年間約200万羽を出荷しており、全体の25%を占める。1998年以来1位を守っている。2位には「丹波地どり」など複数の地鶏銘柄を有する兵庫県、3位に「名古屋コーチン」で知られる愛知県が続く。

では地鶏にはどのくらいの種類があるのか。鶏肉生産会社などでつくる日本食鳥協会(東京・千代田)が2011年時点でまとめている「全国地鶏銘柄鶏ガイドブック」が参考になる。県別に分けて、各品種の特長や出荷までの日数、飼育の方法などを解説している。希望すれば一般の人にも無料で配布している(送料は別途必要)。そのなかに掲載されている地鶏の数は66種。10年前には50ほどだったのでじわじわ増えているが、その前の10年間の増え方が2倍だったためペースは鈍っているようだ。

同協会事務局長の高橋照義さんは「グルメブームに乗って増えたが、景気低迷が影響して、最近はほとんど増えていないのでは。様々な部位をうまく売り切るのは結構大変になる」と説明してくれた。一方、地鶏とは別の区分けになっている「銘柄鶏」の数は112ある。

地鶏には4つの条件 銘柄鶏には厳密な規定なく

ここで疑問になるのが、地鶏と銘柄鶏の違いだろう。まず、地鶏の定義は日本農林規格(JAS)ではっきり決められている。1999年のことだ。JASによると地鶏には大きく4つの条件がある。

(1)在来種由来の血統が50%以上で出生証明ができる素びなを使っていること

(2)ふ化日から80日間以上飼育していること

(3)ふ化後は28日目以降は平飼いで育てること。平飼いとは、鶏舎の中また外で鶏が床や地面を自由に動けるようにして飼育すること

(4)ふ化後28日以降は1平方メートル当たり10羽以下の環境で飼育していること

一方の銘柄鶏にはJASなどによる厳密な規定はない。一般のブロイラーよりも飼育期間を長くしたり、エサを工夫したりして味を高めたものを指している。地鶏の表記は使えないが、地鶏とブロイラーの中間に位置する手ごろなブランド鶏としてスーパーなどで存在感がある。

地鶏を巡ってはこれまでも多くの問題が起きた。最近では2007年に秋田県の鶏肉加工会社が廃鶏を比内地鶏と偽って出荷した事件が記憶に新しい。こうした問題を通じて地鶏の定義に関する認識はかつてよりも広がっていることは確かだ。「地元で飼っているから地鶏と表示していいと思った」といったふざけた言い分は聞かれなくなった。ただ、市場では今も定義を満たさない地鶏が少なからず出回っているとみられる。

足元の食品の偽装問題でも、阪急阪神ホテルズが「津軽地鶏」という存在しない地鶏をメニューに書いていたことが発覚。一般のブロイラーのもも肉の卸価格が1キロ500~700円ほどなのに対し、地鶏は同3000~4000円ほど。価格差は大きい。「JAS基準を満たさなくても罰則があるわけではなく、実質上は言ったもの勝ちでは」(都内の流通業者)との指摘もある。消費者としては、業者の良識に信頼するしかないのが現状だ。

「最もブランド力があるのは名古屋コーチン」

では数ある地鶏の中で最もブランド力があるのはどの銘柄か。

流通市場では名古屋コーチンというのがほぼ一致した見方だ。明治時代に愛知県でつくられ、正式名は「名古屋種」。中国から輸入されたバフコーチンと尾張地方の地鶏を交配。肉質や産卵能力がよく全国に広まったが、海外産の鶏にシェアを奪われ一時は絶滅寸前に。その後再評価され高級鶏肉として復活した。

日本経済新聞が今春に百貨店やスーパーのバイヤーを対象に実施したブランド鶏肉に関する調査では、16の調査項目のうち、味や品質、知名度などの7項目で首位だった。2位の比内地鶏や3位の阿波尾鶏を大きく引き離した。09年にはニセモノ事件が起きたことをきっかけに名古屋コーチン協会を設立し、ブランド維持に努めている。一方で「県を中心に卵のおいしいコーチンの改良にも力を入れている。地元ではすでに人気です」(同協会の大塚勝正事務局長)と新たな展開にも余念がない。

甲州地どりの砂肝、ブロイラーの4~5倍

うんちくを仕入れた後は地鶏の生産現場を訪ねてみた。新宿から特急で約1時間半の山梨県笛吹市。同県を代表する地鶏「甲州地どり」の農場だ。同県で改良したシャモと家畜改良センター兵庫牧場(同県たつの市)で改良した白色ロックを掛け合わせてできた銘柄で、25年前に出荷を始めた。

山間の農場ではシャモに似た気の強そうな鶏たちが鶏舎の中と外を自由に歩き回っていた。ただ、近くに寄るとサッと離れていく。農場を案内してくれた甲州地どり生産組合の担当者は「屋根のない場所で放し飼いだから空からワシにおそわれたり、小さな穴を掘ったキツネに狙われることもあります」と地鶏ならではの苦労話をしてくれた。

農場から車で15分ほどの場所には「甲州地どり市場」がある。甲州地どりの生鮮肉のほかプリンなどの加工品も扱っている。組合の代表理事、加藤政彦さんがもも肉やささみなどの様々な部位を見せてくれたが、驚いたのは砂肝。赤ちゃんの拳ほどの大きさがあり、一般のブロイラーの4~5倍はあるだろう。地面のエサを探して小石を食べてしまうためだ。

店内では甲州地どりの肉を材料に使った簡単なメニューも提供している。注文したのは「兄弟丼」。一般的には親子丼だが、加藤さんは「同じ親鶏から産まれた卵と、その卵からかえった鶏の肉なので表示は正確にしました」と笑う。いただいた甲州地どりは、堅さとは違ったしっかりした歯応え。うまみも濃い。当然だが日ごろ食べ慣れた脂の多いブロイラーとはひと味違った。

(商品部 高田哲生)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。