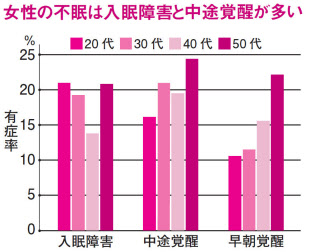

「眠れない…」 その緊張が慢性不眠の引き金に

女性のお悩み解決手帳

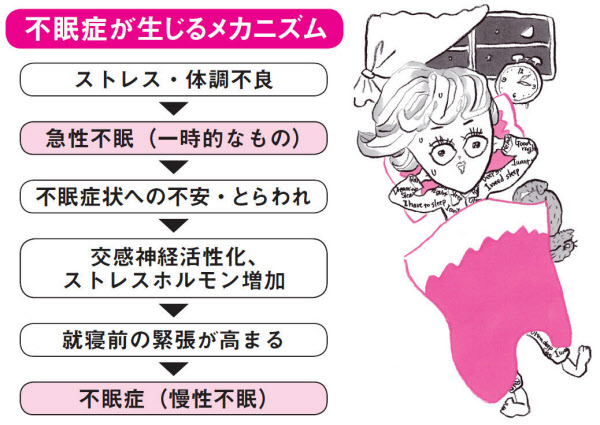

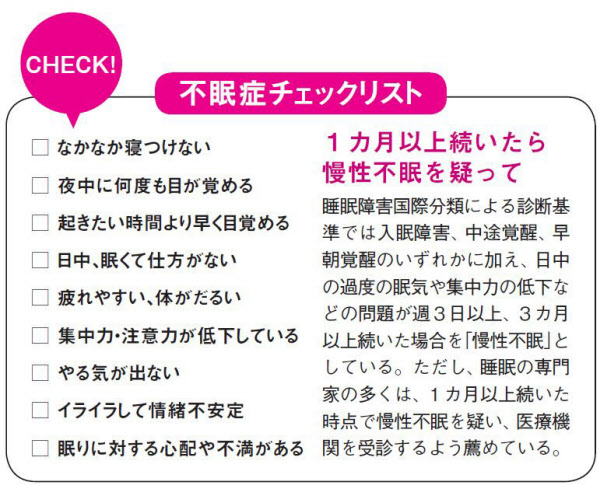

不眠とは、寝つきが悪くなったり、夜中や朝方に目が覚めて日中の活動に支障が出ている状態だ。「急性不眠」と「慢性不眠」の2つに大別される。

急性不眠は、不眠が始まったばかりの状態。「仕事や人間関係のストレスで数日くらいよく眠れなくなるのは誰にでもある生理的な反応。『こんなときは眠れなくても仕方がない、そのうち眠れるだろう』と思える人は自然に抜け出せる」と国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の三島和夫部長は話す。

女性の場合、冷えやのぼせ、脚のむずむず感などちょっとした体調不良によって急性不眠が引き起こされることも多い。このように、「原因がはっきりしている不眠は治しやすい」と東邦大学医療センター大森病院東洋医学科の田中耕一郎講師は話す。

一方、慢性不眠は、始まりが何であれ、眠れないこと自体に悩むようになり、そのせいでかえって症状が長引いている状態を指す。枕が変わると眠れなかったり、心配事が片づくまでほかのことが楽しめなかったりする神経質な人がなりやすい。「不安の強い心配性の人が不眠を抱えると、それを"テーマ化"してこだわりやすくなる。そして、今日も眠れないのではないかと緊張しながら寝る習慣がついてしまう」と三島部長。

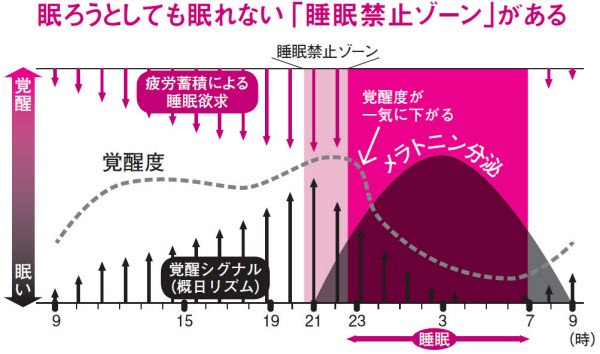

その結果、本来はリラックスモードの副交感神経に切り替わるはずの自律神経が、緊張モードの交感神経優位のまま保たれたり、強力な覚醒作用を持つストレスホルモンの分泌が高いままになったりする。また、脳の温度を下げて眠りやすくするメラトニンの効きが悪くなるなどして、良い睡眠がとれなくなるという。

世界的な診断基準では症状が3カ月以上続いた場合を慢性不眠と定義しているが、「1カ月を超えると慢性不眠の悪循環に入り、治りにくくなることが調査からわかってきているので、1カ月を分かれ目と考えて。早めに対処すれば早めに抜け出せる」と三島部長。慢性不眠は、たっぷり眠れるようになることより、日中の不調をとることをゴールに定めると治りやすくなるという。

寝つきが悪いだけなら「リズム障害」かも

寝つきが悪くても、寝入ったあとはまとまった睡眠がとれるという人は、夜型の生活パターンになり、睡眠時間帯が後ろにずれたタイプの「概日リズム睡眠障害」の可能性が高い。滋賀医科大学精神医学講座の栗山健一准教授によると、このタイプは睡眠時間が長いのが特徴。休日の自然な睡眠パターンを見ると、午前2時ごろ寝ついて昼ごろまで寝ていたりする。

これを早寝早起きパターンに変えたい場合は、光をうまく使うこと。「夜型の人はメラトニン分泌が後ろにずれた状態。メラトニンは光でコントロールされているので、午前中のなるべく早い時間帯に太陽光を浴びるとともに、夜は室内の光量を落とすよう心がけること」と栗山准教授はアドバイスする。寝る時間はバラバラでもいいが、起床時間を一定にすることが大事という。朝の光が自然に目に入るようにすると改善につながりやすい。遮光カーテンは厳禁だ。

次回は、急性不眠に効く漢方薬や、改善につながる生活習慣を紹介する。

この人たちに聞きました

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神生理研究部長。専門は不眠症、概日リズム障害の研究と治療。「睡眠薬は眠りに対する不安を軽減するという意味では根治的な治療といえる。薬をやめるときのハードルも低くなっているので、不眠が1カ月以上続いたら躊躇せずに受診してほしい」

東邦大学医療センター大森病院東洋医学科講師。日本東洋医学会認定漢方専門医。吉祥寺東方医院(東京都武蔵野市)でも診療を行う。「食事をとったほうが眠りやすいときもある一方、食べすぎや消化不良で不眠になることもよくある。胃もたれで眠れないときには平胃散を試してみて」

滋賀医科大学医学部医学科精神医学講座准教授。専門は精神医学、睡眠障害、ストレス障害。睡眠と記憶、情動の関係の研究などに携わる。「レストレスレッグス症候群は女性に多いが、症状が軽いと見落としやすい。鉄剤やドーパミン作動薬で治す方法もあるので睡眠外来でも相談を」

(ライター 小林真美子)

[日経ヘルス2016年3月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。