実は知らない「自閉症」 1割以上の子どもが支援必要

発達障害クリニック附属発達研究所所長 神尾陽子(1)

◇ ◇ ◇

発達障害である自閉症は、人口の2%に及び、"グレーゾーン"も入れると1割を超すという。現在の診断名は「自閉スペクトラム症」で、かつてのアスペルガー症候群も含め、その現れ方は様々だ。そんな自閉症への理解を深めるために、日本の研究と治療と支援をリードしてきた医師、神尾陽子先生の研究室に行ってみた!(文=川端裕人、写真=内海裕之)

自閉症という言葉を多くの人が耳にしたことがあると思う。ではそれが具体的にどんな状態を意味するのかを理解している人はごくごく限られているのではないだろうか。

お子さんが自閉症と診断されている保護者は、我が子と真剣に向き合いつつ懸命に勉強するし、また、医師や支援者、当事者団体などとのつながりを通じて、イメージを固めていくこともできるだろう。しかし、直接のリンクがない人にはよく分からないままだ。

もちろん、身近な知人友人の中に、自閉症と診断されたお子さんを持つ人はいる。しかし、その場合も、先方から相談でもされないかぎり、根掘り葉掘り聞くのははばかられる。自閉症の当事者が書いた著作を読めばある程度のことは分かるが、それはあくまで書いた当人のケースだ。コミュニケーションや意思伝達の仕方が違ったり、なにかの感覚が過敏だったり、といったことは共通項としてありつつも、多様な語られ方をしており、自閉症とはこういうものというようなイメージが結像しにくい。

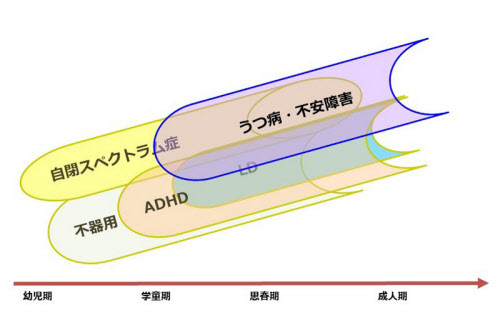

さらに最近、「自閉症」という言葉を単体ではあまり聞かなくなってきたようにも思う。「自閉スペクトラム症」「自閉症スペクトラム障害」などという言葉の中に組み込まれた形で語られることが増え、それどころか、「発達障害」という大きな括りの中では、「自閉症」という言葉は埋没してしまうことすらあるかもしれない。

ちなみに、ぼくの子どもたちが小学生だった10年ほど前、発達障害は教育の現場で大いに話題になっていた。その際、保護者であるぼくが耳にすることが多かったのは、自閉症よりもむしろ、ADHD(注意欠如・多動性障害)や学習障害(LD)だった。これらはつまり、学級経営や学習指導に直結するものだから、学校という場においては、外から見る立場でも目立って感じられたのだと思う。

しかし、実際のところは、自閉症(診断としては自閉スペクトラム症)は、発達障害の中でも非常に大きなウエートを置くべきものだそうだ。よく引用される疫学研究によると、自閉スペクトラム症の診断がつく子は人口の2.6パーセントほどだという。また、医学的な診断には至らないけれど、なんらかの支援や早期対策を要する「診断閾下(いきか)」の子どもは10パーセント以上にも及ぶ。

これはかなり衝撃的ではないだろうか。例えば、都市部によくある児童数500人くらいの小学校を想定してみる、その小学校には、自閉スペクトラム症の子が10数人、なんらかの支援や対策が必要な「診断閾下」の子が50人以上いることになる。各学年2クラスの編成なら、クラスごとに1~2名、「診断閾下」の子まで入れれば5名以上、自閉症的な傾向を持つ子が在籍することになる。これはかなりの頻度だ。

これは知っておくべきことだと感じ、発達障害クリニック附属発達研究所の所長で、児童精神科医の神尾陽子さんを訪ねた。神尾さんは、2006年から18年にかけて、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の児童・思春期精神保健研究部の部長として日本の子どもたちの発達をめぐる研究チームを率い、政策立案にもかかわる立場にあった。疑問をぶつけるのに最適な人物だ。

神尾さんのクリニックは、JR神田駅から徒歩5分ほどのビルの4階にあった。エレベーターを降りると、明るい雰囲気のエントランスが見え、その奥にあるカウンセリング室にてお話をうかがうことができた。

まず最初に問うたのは、やはり、自閉症とはなんだろう、ということだ。神尾さん自身、あまり詳しいことを知らない一般の人たちに話をする際には、どんなところから説き起こすのか。

「まず、発達障害というもうちょっと大きな括りから入ると思います。今、日本の国民でその言葉を聞いたことのある人は、7~8割だという調査があって、かなり知られていますから。そして、その発達障害の中に自閉症も入ります。まだ原因などははっきり特定されていないんですが、最近の研究では、もう胎児のときから脳が平均的なものとは違う発達をすることが分かってきています。親や専門家すら気づかないときから、脳の大きさ、神経細胞と神経細胞がつながっていくプロセスなどが、ちょっとずつ違うわけなんです」

神尾さんは尽きない泉のように溢れ出るかのような語り口で、まずは「胎内から始まっている」ということを強調した。ぼくはそのこと自体には納得しつつも、軽く違和感を覚えた。「なぜ、この件を最初に強調するのだろう」と。

尋ねるとすぐに疑問は氷解したので、まずはその点を注釈しておく。

「ちょっと前までは、子どもが自閉症になるのは育て方が悪いからだと言われていたからなんです。つまり、親、特に母親が責められて、愛情が足りないなどと言われてきたので。それは、そうじゃないんだよということは、今も強調する必要がありますね」

ということである。自閉症を含む発達障害は、親の愛情が足りないからではなくて、もっと別のメカニズムが働いている。今でこそ常識になっているが、20世紀には医師もふくめて「愛情の問題」と考える者が多く、親たちは自責の念に駆られ、悩み、絶望することが多かった。また、自らの障害に困っている当事者である子どもたちも、すべて親の愛情だとされてしまうと、本来、学校や地域などで受けられたかもしれないケアを受けられなくなってしまうし、いじめなどの辛い体験をしてしまうこともあっただろう。

では、「育て方」が原因ではないとして、他の環境の問題なのだろうか、それとも遺伝的な問題なのだろうか。本筋に入る前、ここで聞いておこう。

「双生児研究などで分かっているのは、発症に関しては環境よりも遺伝のほうが強く影響しているということです。もちろん、環境要因がないわけではありませんが。これまで、ゲノムの研究で自閉スペクトラム症に関連する遺伝子を見つける研究がさかんに行われ、本当にたくさんのものが見つかってきました。ひとつだけの遺伝子がこうなっていたから自閉症になるというわけではなく、数百以上もの遺伝子が関わっているようです。自閉症という言葉で括ることができるような似た病態に、様々な遺伝子が関わっているわけで、これは裏を返せば、自閉症の中での多様性につながっていると思われます」

自閉症についてのとらえどころのなさというのは、こんな部分に原因があるのかもしれない。にもかかわらず、よくよく注意すれば、ひとつの診断名で語ることができるような共通性があるのだから、ぼくたちの認識としては一まとまりのものになる。

ここで、本筋に戻る。発達障害の中の一つである自閉症とは、どんなふうに発達に問題が出るのか。まさに多様な中の共通性とはなにか。

「とても簡単に言うなら、根本的な対人関係やコミュニケーションにかかわる発達に影響するものだということです。知的な遅れを伴うものから、伴わないものまで様々なケースがあるので、今では自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)と名前も変わりました。診断は、2歳くらいからできます。同じ発達障害でも、ADHDとか学習障害はその時期にはまだ分からないんですよ。ほかの発達障害よりも早く分かることから、『自閉症とその他の発達障害』というふうにWHOが括ったり、ちょっと中心的に考えられているところもあります」

自閉症から自閉スペクトラム症へと名前と定義が正式に変更されたのは本当に最近のことで、2013年に改訂されたアメリカ精神医学会の診断マニュアルDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)が契機だったという。改訂の際、古典的な自閉症も、知的な遅れを伴わないアスペルガー症候群なども、一つながりのものとして捉え直されることになった。

スペクトラムとは、日本語としてはスペクトルのことだ。日光をプリズムに通すと、赤色からすみれ色まで、波長ごとに連続的に変化する色光、いわば「虹のスペクトル」を観察できる。自閉スペクトラム症(ASD)は、まさにそのイメージで、症状の軽重が連続的に変化するものと捉えられていている。

では、自閉症、自閉スペクトラム症とは、どんな状態を指すのか。

「自閉スペクトラム症というのは、行動をベースにしてつくられた症候群です。まずは、対人関係やコミュニケーションに顕著な特徴があって、専門家が見れば1歳くらいからかなり分かるし、2歳になるとほぼ確実に分かります。具体的には、『共同注意』といって、定型発達のお子さんなら、1歳半になれば、おかあさんがモノの名前を言わずにただ指を差せばそのモノを見ますよね。また、いつもと違うことや少し怖いことがあった時に、おかあさんの顔を見てその反応を確かめたりします。これは『対人理解』の領域ですね。こういったことが、自閉スペクトラム症のお子さんは遅れるんです」

「あと、もう一つ重要な特徴は『こだわり』です。これは、専門的には『興味の限局と反復常同性』と言います。まず『興味の限局』というのは、例えば、ポケモンばっかりが好きとか、電車ばっかり好きとか、興味が偏っていてそこからそれないということです。一つのことに何か注意がいったらなかなか他に注意を移せないし、一つのことを信じたらそれを訂正するのは大変です。ネガティブにいえば柔軟性が乏しく、ポジティブにいえば一つのことを徹底してやり抜くという両面があります。で、『反復常同性』というのは、知的障害のあるお子さんだったら、手をひらひらしたりするんですよ。これは目的がよくまだ分からないんですが、やっぱり正確に同じパターンを繰り返して、その刺激のパターンは一定であるっていうことにこだわっているっていう」

なにはともあれ、対人関係やコミュニケーションに特徴があり、こだわりが強くそれが生活上の困難につながる、というのが自閉スペクトラム症の特徴だという。

とはいわれても、やはりまだピンとこない。もうすこし具体的なところに落とし込んで理解したいところだ。

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2020年4月に公開された記事を転載)

1958年、大阪府生まれ。発達障害クリニック附属発達研究所所長。児童精神科医。医学博士。1983年に京都大学医学部を卒業後、ロンドン大学付属精神医学研究所児童青年精神医学課程を修了。帰国後、京都大学精神神経科の助手、米国コネティカット大学フルブライト客員研究員、九州大学大学院人間環境学研究院助教授を経て、2006年から2018年3月まで国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・思春期精神保健研究部部長を務める。現在は発達障害の臨床研究や教育・医・福祉の多領域連携システムの構築に携わる傍ら、診療活動や学校医および福祉施設の嘱託医を務めている。一般向けに『ウタ・フリスの自閉症入門』(中央法規出版)、『自閉症:ありのままに生きる』(星和書店)などの訳書がある。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、ブラインドサッカーを舞台にした「もう一つの銀河のワールドカップ」である『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)。

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。