留学足止め、残る選択肢は? オンラインや個人手配

コロナ下の留学(2)

ついこの間まで、英語能力テストなどで必要なスコアを取り、お金の準備さえできれば行けた留学が、コロナ禍によって、意思や努力だけではどうにもならないものに一変した。留学を大学生活の一大イベントと考えていた学生にとって、そのショックは計り知れない。「就活や卒業時期のことを考えたら、もう無理」「行けるかどうかもわからないのに頑張れない」と嘆く声も聞こえてくる。留学したい学生にとっては、この状況でどんな選択肢が残されているのだろうか。

「留学必須だからという理由でこの学部を志望したんです。それでもし行けなくなったら……。うーん、『日本でしかできないこともきっとある』って無理やりポジティブに考えるしかないですね」

そう表情を曇らせるのは、法政大学国際文化学部1年の吾妻凌さん。同学部は全員が2年生の秋学期に、世界10カ国・15大学のいずれかに留学する。休学せずに4年で卒業できるカリキュラムに引かれて入学する学生も多い。ところが吾妻さんら1年生は入学早々、コロナ禍で1学年上の先輩たちの渡航が中止となったと知り、ショックを受けた。

大学によれば、今秋に吾妻さんたちの代の渡航が可能になった場合、去年行けなかった2年生も希望すれば留学は可能だ。ただコロナ収束が見通せない中、吾妻さんは「少なくとも留学先の感染者数がどのレベルだったら渡航可能になるのかなど、納得できる基準を示してほしい」と話す。

「学位取得型」以外はゴーサイン出しにくく

いま、多くの留学希望者が足止めされている、そもそもの理由は、外務省の「危険情報」で全ての国・地域が、不要不急の渡航中止を促す「レベル2」とされていることにある。さらに文部科学省も「原則として、レベル2以上の国・地域への留学については日本学生支援機構の海外留学支援制度などの対象外」としてきた。

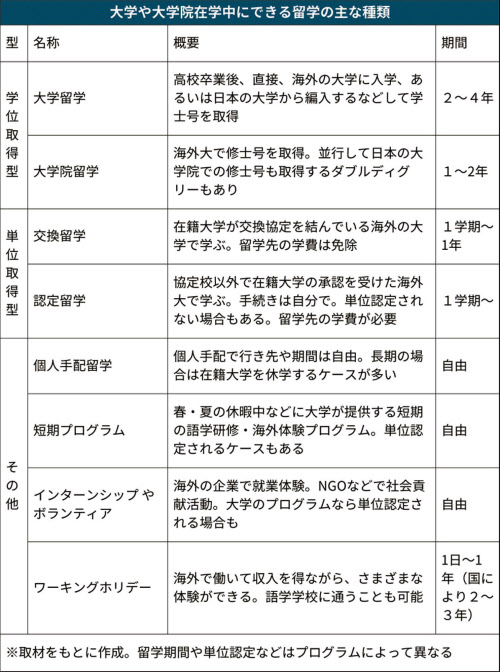

ただし、文科省は、昨年11月から「学位取得型」で本人が希望した場合は、レベル2以上であっても、個別状況を確認した上で奨学金の支援対象とするよう改めている。「学位取得型」には、高校卒業後に直接海外の大学に入学して「学士号」の取得を目指すケースや、在籍している大学院と留学先の大学院で同時に修士号を取得する「ダブルディグリープログラム」などが含まれる。

だが、留学で多いのは「学位取得型」よりも「単位取得型」。在籍大学の協定校に1年程度派遣される、いわゆる「交換留学」や、大学が承認する先で学ぶ認定留学などがそうだ。他に単位取得を目的としない語学研修やボランティアなど体験重視型のプログラムも多い。

文科省はこれらの「学位取得型」以外の留学については、レベル2以上の国・地域への奨学金給付を見合わせており、日本人学生には、渡航の是非の慎重な検討と、渡航する場合は感染予防に万全を期すことを呼び掛けている。今後の対応については、文科省と大学間で意見交換を重ねている状況だ。

学生たちは不安やモチベーションの低下に悩む。例年2000人近くが留学してきた立命館大学では昨年7月、1~2回生を対象にアンケートを実施(539人が回答)。コロナ禍で留学への意識の変化を聞いたところ、41%の学生が「変わらず高い」と答えた一方で「低くなった」と答えた学生も40%と拮抗した。

また、早稲田大学社会科学総合学術院の鈴木規子教授が、担当する授業内でとったアンケート(昨年7月、1~4年生66人が回答)には「このまま留学できないのだろうかと不安」「自分の人生設計にかなりの狂いが生じてしまった。留学そのものより留学に行けなくなった場合の自分の進む道に不安を持っている」といった声が寄せられた。

官民協働の留学支援プロジェクト「トビタテ!留学JAPAN」も昨年は進みかけていた選考が途中で中止になったが、今年はあくまで「渡航」を前提とし、募集に踏み切った。「国としてもなんとか留学を応援したい。コロナ禍で先が見えない中でも募集するのは、レベル1以下に下がった時にすぐに行けるようにするため」(「トビタテ!留学JAPAN」広報担当の西川朋子さん)。各大学の交換留学も募集自体はしているところが多い。ただ、国によってワクチン接種が進み始めたとは言え、仮に申請が通ったとしても、感染状況次第で中止や延期になる可能性は残る。

大学院の留学相談は増加

「そんな悠長に待ってられない」という人に残された道は二つ。一つは、在籍大学の留学制度や奨学金などを使わない個人手配留学だ。留学仲介の「留学ジャーナル」(東京・新宿)の加藤ゆかり代表取締役によると、短期留学についての相談・問い合わせは前年比1割程度と激減しているが、長期についてはそれほど変わらず、大学院での留学相談は逆に増えているという。

「語学留学希望者の場合、とりあえず海外に行ってみたいという『体験』への興味が強いケースが多いのですが、大学院への留学希望者は、より学ぶ目的が明確で意思も強固。そのためコロナ禍でもひるまず、なんとかして渡航しようと行動を起こしているのでしょう」

留学ジャーナルで一番多い問い合わせは「大学の交換留学も申し込むが、大学経由だと現状では外務省危険情報のレベル1以下にならないと行けそうにない。であれば個人手配で、行ける国や地域はないか」というもの。加藤さんは言う。

「コロナ前のように是非どうぞとは言い難い状況ですが、留学生の受け入れ状況は国・地域によって違い、現在でも受け入れ可能としているところはあります。例えばカナダや米国の一部。特にビジネスに直結する経営管理や人事を学べるカナダの専門学校については、『学位や単位は不要。具体的なスキルと英語力を身につけたい』という学生さんの関心が高いです」

新型コロナの感染抑え込みに成功していると言われる台湾はどうか。日本台湾教育センターに問い合わせてみると、こんな回答が返ってきた。「今、受け入れているのは学位取得を目指す正規留学とワーキングホリデー。最近は、ワーキングホリデーのビザをとって入国後、現地の語学学校で学ぶ人が増えています」

理系も参加しやすい? オンライン留学に動く大学

「待ってられない派」が取れるもう一つの選択肢は、最近注目度が増す「オンライン留学」だろう。各大学や留学エージェントが推進している。

立命館大学の植木泰江・国際部次長は、「もちろん渡航できるのがベストですが、現状では『よりベター』を探るしかない。オンライン留学によって、留学希望者のモチベーションを継続させ、さらにこれまで留学に前向きでなかった層の掘り起こしもしたい」と意気込む。

そこで新たに、提携校の米カリフォルニア大学デービス校(UCD)と開発したのが、2月5日から実施中の「立命館×UC Davis "Global Online Study」だ。約1カ月、同大の学部生・大学院生・付属高校生ら約80人が5クラスに分かれ、UCDの2つの授業に参加する。平日午前中に、英語研修とSDGs(持続可能な開発目標)に関する対話型の授業を受け、午後は自由。週に1度、UCDの学生団体と交流したり学生スタッフに学習相談をしたりすることができ、4単位が取得できる。参加学生の負担は約15万円。奨学金を活用した支援も行う。

「このプログラムには、実験が忙しく、従来の渡航型や長期間の留学をあきらめていた理系の学生も参加可能。午前中はオンライン留学をし、午後は実験というスケジュールも組めます」(植木さん)。今後は長期のプログラムも開発予定だという。

インターンシップにオンラインを取り入れる動きもある。法政大ではベトナムのIT企業で4週間働くプログラムなどを導入。同大グローバル教育センターの松田一重・国際交流課主任は「企業でもこれからは海外駐在という形ではなく、日本にいながらオンラインで現地の人と一緒に働くケースが増えていく。学生のうちから、オンラインで海外の人とコミュニケーションし、価値を生み出していく体験ができるようにしたい」と力を込める。

オンライン留学は「留学」なのか

だが、オンライン留学については懐疑的な声も少なくない。

留学を希望する都内有名私立大1年生の女子学生は、大学がフェイスブック上でオンライン留学をPRしている投稿を読んで、母親に「こんな家のベッドの上でできる留学なんて留学じゃない!」とイライラをぶつけた。

母親は複雑な面持ちだ。「私自身も大学時代に米国留学しましたが、圧倒的なマイノリティーという立場に立たされ、そこでもがく経験にこそ、留学の価値があると思うんです。娘には、『就活が始まる3年生より前に行かなきゃとか、休学すると卒業時期が遅れるとか、そんなことを気にする必要はない。慌てずに落ち着いて考えればいい』と声をかけました」

オンライン留学についてどう考えればいいのだろうか。留学ジャーナルの加藤さんは「私どものビジネスとしては渡航してもらわないと商売あがったりなんですけど」と前置きしつつ、「純粋に学生の立場に立てば、今、オンラインを試さない手はないと思います。今、渡航できないのは皆同じですが、その中で前を向いてやれることをやる人と、やらない人との差が開いていくでしょう」と話す。

加藤さんが挙げるオンライン留学のメリットは二つ。一つは当然ながら、通常の渡航に比べはるかに費用が安い点。もう一つは、語学力を効果的につけられる点だ。「週1~2回、英会話学校に1年通うより、オンライン留学で毎日3時間、2カ月でも集中してやる方が効果的。将来、渡航できるチャンスが来た時に、英語力がついていれば、その分高レベルの授業やプログラムを選択することができ、留学をより充実させることができます」

早稲田の鈴木教授は、オンライン留学を選ぶ際のポイントは、時差とプログラムの充実度だと指摘する。日本と欧米では時差が大きいため、場合によっては真夜中に授業を受けるケースも出てくる。その点、アジアは生活リズムが崩れなくて済むのでお勧めだという。「中国や台湾などはオンライン授業への移行も早かったので、比較的、質も高いと聞いています。ただし、プログラムは大学によって充実度がかなり違うので要注意。とにかくよく調べてから参加しましょう」

(ライター 石臥薫子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。