「白米はダメ」ホントかウソか 栄養疫学、食文化に目

ケンブリッジ大学 医学部上級研究員 今村文昭(7)

◇ ◇ ◇

では、個々の食品について。

最近のトピックで、日本人なら誰しも気になることがある。

白米についてだ。

「白米は『精製された穀物』のひとつで、単純炭水化物に分類されます。他の穀物と比べて血糖値を上げやすいので、あんまり体によくないなという印象はあります。私自身の研究も含めて他の多くの研究でも、炭水化物の摂取は控えめにしたほうがよいという結果が出ていますし、実際に白米を摂取している人の方が糖尿病のリスクが高そうだというような研究も出ています(※1)」

これだけ聞くと、やはりお米を食べるのが怖くなる人がいても不思議ではない。日本人にとってあまりに基本的な食材だから、それが健康に悪いといわれるとうろたえるばかりだ。

「ただ、前にも強調しましたが、食品の影響って長い時代背景にある文化も含めた食事パターンの中で考えるべきなので、日本での研究はどうかといいますと、国立がん研究センターの多目的コホートが参考になります。この研究では、お米を食べている人はむしろ死亡率が低かったりするんですね。これを見ると、日本でお米を食べることというのが、必ずしも悪いとは言えません」

日本での米の摂取頻度と糖尿病リスクと死亡率の研究は、別々の論文として発表されている(※2)(※3)。どちらかしか知らないでいると、「お米は怖い」「お米はよい」と正反対の結論を導きかねない。一つの論文だけに食いついてはいけないというよい例だ。解釈に慎重さを要するわけだが、今村さんはこの一連の件について今年「週刊医学界新聞」に「お米にまつわる疫学の一端」と題して寄稿した。やや専門家向けではあるが、医学書院のウェブサイトでも公開されているので一読をおすすめしたい。

まとめるとこんなふうだろうか。

疫学的には、日本でバランスに気をつけて食事をしている限り、また糖尿病のハイリスク群ではない限り、お米の食事を忌避する理由は今のところ薄そうだ。公衆衛生政策としても、糖尿病を減らすために死亡率が上がったのではおかしな話になるので、データがもっと揃うまでは様子見ということになるのだろう。

https://doi.org/10.1136/bmj.e1454

(※2)Eshak ES, Iso H, Yamagishi K, et al. Rice consumption is not associated with risk of ardiovascular disease morbidity or mortality in Japanese men and women: a large population-based, prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2014;100(1):199-207.

https://doi.org/10.3945/ajcn.113.079038

(※3)Nanri A, Mizoue T, Noda M, et al. Rice intake and type 2 diabetes in Japanese men and women: the Japan Public Health Center-based Prospective Study. Am J Clin Nutr. 2010;92(6):1468-1477.

https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29512

さて、白米のことを気にしている人は、同時に、代替として玄米はどうだろうかということも気になるに違い。だから、駆け足ながら今村さんの解説をまとめておく。

結論から言えば、実はこれも今のところよく分からない。さきほど挙げた日本の研究を含む長期的な疫学研究では玄米の検証はされていない。玄米と白米を比較するものとして、今村さんもよく知るハーバード大学の研究チームが観察研究で玄米の方が白米よりも糖尿病の予防によいだろうという結果を出した(※4)。しかしアメリカでの玄米の摂取とその背景にある食習慣・生活習慣などを考えると、エビデンスとしては強くはない。また今村さんも共著者として名を連ねる別の論文では、心疾患との関係はなかったと示された(※5)。つまり、健康全体との関係について、今のところ確立されたエビデンスはない。さらに先程のハーバード大学のチームが介入研究(今のところ介入研究では最大規模)を中国で行ったところ、玄米を食べたグループより、白米を食べたグループの方がLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が低いという不思議な結果が出た(※6)。

いずれにしても、エビデンスは未成熟だ。玄米は、「精製されていない」穀物という点で栄養価が高いのはよさげだが、同じく成分レベルでカドミウム、無機ヒ素、在留農薬などといったものも含まれているそうなので、その点でも、どこかでメリットとデメリットがトレードオフになるのかもしれない。

以上。

なお、「白米か玄米か」を気にしている知人にこの件を告げたところ、「どちらを食べていいのか分からない」と叱られた。「白米は悪い」と信じており、「玄米もよいかどうか分からない」としたら、何を食べていいのか分からなくてパニックに近い感覚になるという。そこで、ぼくは「当面は今の習慣のままでいいのではないか」と答えておいた。前にも書いたとおり、ぼくたちは人類史上最高水準の長寿を実現している。「今のまま」をもう少し続けたからといって、バタバタ倒れてしまうわけではない。はっきりと分かったリスクは避けるべきだし、ベネフィットは享受すればいいけれど、分からないものに振り回されるのは馬鹿げている。

今村さんが栄養疫学者としての出発点からかかわってきた「食事パターン」について。

「地中海ダイエット」「低炭水化物ダイエット」「日本食」について、できるだけ簡潔に聞いていきたい。

よく日本では、○○食を食べるのがヘルシーだというようなブームがある。最近では、「地中海ダイエット」「地中海食」を推奨する人がかなりいると思う。

文字通り、地中海に面したイタリア、スペイン、ギリシャなどで食べられているもので、オリーブオイル、野菜、果物、ナッツ、魚介類などを多めに取る一方で、肉類の摂取は少ない、というようなイメージだ。これが健康によいというのは、日本でも有効なのだろうか。

「まず地中海ダイエットというのが何なのかという問題があります。ユネスコが無形文化遺産に指定した地中海食は、モロッコからクロアチアまですごく広い範囲の国々にわたっていますし、研究の方もそれぞれ何をとりあげるのか違います。もともと心血管疾患の罹患率が低いギリシャのクレタ島の人たちの食習慣に注目して定義された後、研究者ごとに定義を修正しながら今日に至る感じです。ですので、『地中海食は身体によい』というのでなくて、『身体によいであろう地中海食はどれか』というのが妥当な表現ですね。たとえばクレタ島の人たちはお肉を摂取することが昔からわかっていたのですが、健康的な地中海ダイエットを考える際はむしろ摂取を制限してもらうというようになります。そして朝食がオリーブオイルをコップ一杯だけだったり、昼間からお酒を飲んだり、エスカルゴをよく食べたりとクレタ島だけでもバリエーションが伺えます。そんな多様性をよそにわりと恣意的な判断もあって地中海ダイエットは定められています」

https://doi.org/10.1001/archinternmed.2010.109

(※5)Muraki I, Wu H, Imamura F, et al. Rice consumption and risk of cardiovascular disease: results from a pooled analysis of 3 U.S. cohorts. Am J Clin Nutr. 2015;101(1):164-72.

https://doi.org/10.3945/ajcn.114.087551

(※6)Zhang G, Pan A, Zong G, et al. Substituting white rice with brown rice for 16 weeks does not substantially affect metabolic risk factors in middle-aged Chinese men and women with diabetes or a high risk for diabetes. J Nutr. 2011;141(9):1685-90.

https://doi.org/10.3945/jn.111.142224

さらに具体的な例として、今村さんはスペインの食を挙げた。

スペインは地中海ダイエットの典型的な国々のひとつと思われているけれど、イベリコ豚を代表とする豚肉の摂取でも有名だ。ある地域では食用油としてラードを使うようで、オリーブオイルどころか植物油ですらない。さらにハムやサラミなどの加工肉の消費が多い。こうした加工肉は、受け継がれてきた保存技術に文化遺産としての価値は確かにありそうだ。しかし一般的に加工肉消費量が多い人ほど心疾患や大腸がんなどのリスクが高いというエビデンスがあり(日本由来のエビデンスについてはまだ解釈の余地がありそうだが、曖昧になりがちな栄養疫学の分野としては比較的はっきりした結論が出ている)(※7)(※8)、これが多いというのはちょっと考えものだ。今村さん自身、前述した187カ国の食品の国際比較の研究を通じてスペインを含む地中海沿岸地域の食の質もそれほど高くはないと感じているそうだ(※9)。

「その上で、たしかに地中海ダイエットのエビデンスってここ数年で蓄積してきてはいます。じゃあ、それは本当に日本人にとっていいのかというと、やはり必ずしもいいとは言えません。そもそもどんな地中海ダイエットが日本人に合っているのか、日本人のための考察と日本独自のエビデンスが今のところ薄いんです」

結局、今、地中海食が日本で有効かどうか知るには、日本でのエビデンスを見出すのが一番だということだ。さらにその時、大事な問いは、「地中海ダイエットがよいか悪いか」ではなく、「日本人によいであろう地中海ダイエットとはどんなものか」というものだ。

「ただ、こんなふうに思うんですよね」と今村さんは、付け加えた。

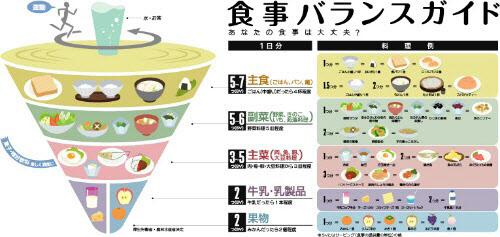

「地中海ダイエットが話題となる一方で、日本の厚生労働省と農林水産省が『食事バランスガイド』というものを作って、日本人向けにイラストを発表しています。ご覧になったことがある方も多いんじゃないでしょうか。面白いことに、白米の摂取を含め、『食事バランスガイド』の推奨に近い食生活を送っている人ほど、死亡率が低いというコホート研究の成果があるんです(※10)(※11)。欧米の各国から得られた数多くのエビデンスに基づいた『健康的な地中海ダイエット』を楽しむのを否定はしませんが、日本人由来の食全体に関する既存のエビデンスに注目するのにも利がありそうです。政府が発表した食事を楽しみましょうというと華がなく、一般受けするとは到底思えず情報の伝達に工夫が必要ですが、そもそも私たちの文化に根ざした健康的な食生活というのはそういうものなのかもしれません」

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175149

(※8)Sasazuki S, Inoue M, Shimazu T, et al. Evidence-based cancer prevention recommendations for Japanese. Jpn J Clin Oncol. 2018;48(6):576-586.

https://doi.org/10.1093/jjco/hyy048

(※9)Imamura F, Micha R, Khatibzadeh S, et al. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment. Lancet Glob Heal. 2015;3(3):e132-e142.

https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70381-X

(※10)Kurotani K, Akter S, Kashino I, et al. Quality of diet and mortality among Japanese men and women: Japan Public Health Center based prospective study. BMJ. 2016:i1209.

https://doi.org/10.1136/bmj.i1209

(※11)Oba S, Nagata C, Nakamura K, et al. Diet Based on the Japanese Food Guide Spinning Top and Subsequent Mortality among Men and Women in a General Japanese Population. J Am Diet Assoc. 2009;109(9):1540-1547.

https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.06.367

=文・写真 川端裕人

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2018年10~11月に公開された記事を転載)

1979年、東京生まれ。英国ケンブリッジ大学医学部MRC疫学ユニット上級研究員。Ph.D(栄養疫学)。2002年、上智大理工学部を卒業後、米コロンビア大学修士課程(栄養学)、米タフツ大学博士課程(栄養疫学)、米ハーバード大学での博士研究員を経て、2013年より現職。学術誌「Journal of Nutrition」「Journal of Academy of Nutrition and Dietetics」編集委員を務め、「Annals of Internal Medicine(2010~17年)」「British Medical Journal(2015年)」のベストレビューワーに選出された。2016年にケンブリッジ大学学長賞を受賞。共著書に『MPH留学へのパスポート』(はる書房)がある。また、週刊医学界新聞に「栄養疫学者の視点から」を連載した(2017年4月~2018年9月)。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。