ファミマ社長の熱血教室 学生の提案「一緒にやろう」

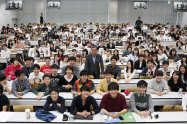

大学生がファミマ社長に直接提案、その結果は……。法政大学キャリアデザイン学部の田中研之輔教授による特別講義にファミリーマートの沢田貴司社長(62)が登壇した。大学生らが直接、ファミマの新規事業や将来像をプレゼン。学生からの斬新な提案に沢田社長は「それは考えたことがなかった」「ぜひ一緒に検討しましょう」と身を乗り出して答えていた。

深沢大志さん(1年) ファミマ学内移動販売 食品ロス対策にも

法政大キャンパス内にはファミマはなく、競合他社のコンビニが入居しています。お昼時は大混雑なのでファミマが法政大のキャンパスで移動販売してはどうでしょう。時間設定と商品設定の2つを工夫したらいいと思います。まず、時間はお昼だけ。人件費を削減でき、ピンポイントの営業で効率よく店をまわせます。

そして商品の提案は2つ。1つは、消費期限の近い商品を定価より安く売る。学生も助かるし、食品ロスの問題の解決にもつながると思います。もう1つは弁当と飲み物で500円のワンコイン販売。効率的に販売でき、混雑の緩和につながります。ファミマにとっては少ない人件費で食品ロス対策にもなるプロジェクトです。法政大生にとっても、安く買えて混雑も緩和されたらうれしい。両者win-winだと思いますが、いかがでしょう?

(沢田)かなり具体的で面白かった。移動販売はできるかもしれないです。本社に是非来てください。移動販売車の担当者と商品の担当者を紹介しますから、具体的に詰めてみてください。課題が多いので簡単ではないと思うんだけど。ぜひ一緒に検討してみましょう。

法政大のキャンパス内のコンビニが(ファミマではなく)他社さんだったように、どこに出店するか日々(他社と)しのぎを削っています。それでも、ライバルは自分たち自身だと常に自分に言い聞かせています。そうしないと大事なものを見失ってしまうんです。どこまでお客様に支持されるかを、常に考え続けることが一番大切だと思っています。

男子生徒(1年) ファミマ×スナックで日本の孤独を救う

日本人の孤独はヤバいです。社会的孤立度(家族以外の人との交流がない人の割合)は世界でもかなり高いほうだし、生涯未婚率も上昇している。孤独死の数も増えています。人生100年時代とか働き方改革とか言われているけど、まずは孤独を解決しなければいけないのです。そこで僕が提案するのは、ファミリーマート×スナック、その名も「ファミスナック」です。店内のイートインコーナーを活用し、そこで地域の人が集まって飲みながらコミュニケーションできる。仕事が終わったら、ファミマでおつまみを買ってスナックへGO!というイメージです。

夜の間、スナックだけに活用するのではなくて、時間帯に合わせて、イートインコーナーの使い方も変えていけばいいんじゃないか。主婦の時間帯、学生の時間帯と工夫すれば、コミュニティの形成にも一役買えるのではないでしょうか。ファミスナックは日本の孤独を解決するとともに、コミュニケーションの場にもなるはずです。まさに「あなたとコンビにファミスナック」です。

(沢田)本当に面白い。これからはますます、人と人とのヒューマンタッチが大切なので、地域の人たちと楽しいことをやろうと思って、全社あげて取り組んでいるところなんです。

僕は社長になってから、全国で700店舗ほど見て回っています。東京で暮らしているとわからなくなってしまうのですが、同じファミマでも地域によって、もっというと店舗ごとに本当に違うんです。だから、その地域で一番受け入れられる店舗を作るには、地域を知っているオーナーさんと一緒になって考えるしかありません。

兵庫県の淡路島で最近面白いことをやったんですよ。これまで、うちの淡路島担当の社員たちは神戸に住んで、毎日、明石大橋を渡って淡路島まで通勤していたんです。でも、もっと地域に入り込むため、社員たちは淡路島に引っ越しました。すると、回りにどういう人が住んでいて、どんな工場があって、あの会社の創業日はいつかとか、社長の人柄とか地域のことをより深く知るようになった。すると、売り上げがじわじわと上がってきたのです。

今までは大量出店で規模を拡大してきましたが、これからはとにかく地域だなと思っています。

でも、スナックにとまでは考えなかったなあ。非常に面白いです。

坂田菜摘さん(2年) 子どもの学習支援と一時預かりの拠点に

ファミマにとっては、大きな社会貢献になります。子どもの居場所があれば、子育て世代の育児の負担は軽くなり、働きやすくなります。宿題のお手伝いサービスも展開すれば学力格差の解消にもつながります。地域社会の再生にも効果があると考えます。ただ、課題もありそうです。託児人員をどう確保するか、イートインスペースの広さの問題や、地域によってスペースの有無にばらつきがあること、普段イートインスペースを使っている顧客の理解が得られるか、などが課題でしょう。でも、学童保育を利用する児童が102万人にのぼる世の中ですから、潜在的な需要は相当大きいのではないでしょうか。

(沢田)間違いなくニーズはあると思います。そして、坂田さんがおっしゃるとおりの課題もあります。でも、課題を解決するのがリーダーの仕事なのでね。しっかり向き合ってみたいです。

仙台の店舗にちょっとしたスペースがあったので、3Dプリンターを置いてみたんですよ。子どもたちに見せるために。それがすごくウケたんです。この経験から、子どもたちが楽しむとか、親も一緒に来て楽しむようなイベントとかプロジェクトはいいなと思っています。

地域ごと、店舗ごとにどのようなニーズがあるかということは、もっと加盟店のオーナーさんたちに寄り添って何がベストかを一緒に考えていかなければなりません。コンビニの24時間営業問題が最近、取り沙汰されましたが、こうした課題をしっかり話し合えるような信頼関係を、本社と加盟店の間で作り上げていかなければと思います。

沢田社長から大学生へメッセージ 「自分を信じて楽しいことを」

様々な鋭いご提案、ありがとうございました。僕自身は大学生の頃、自分が経営者になるなんて思ってもいませんでした。上智大で1番打ち込んだのはアメフトです。4年で主将になりました。

アメフト以外にも色々遊びましたよ。たまたま友達の家のとなりに松任谷正隆・由実夫妻が引っ越してきたと聞いてピンポーンって突撃したのが、大学3年のころでした。これが縁で夫妻と親しくなって、ユーミンの苗場スキー場でのコンサートを提案したりもしました。松任谷夫妻とは今も非常に親しくさせてもらっています。

大学卒業後は新卒で伊藤忠商事に入りました。それから、まだ小さな会社だったユニクロに転職し、自分で会社を立ち上げて失敗したりして、いま、ファミリーマートの社長をしています。僕がたぶん、唯一やってきたのは、自分を信じて楽しいことをやってきたということです。

若い人は学生のうちに、やりたいことに目いっぱい打ち込んでほしい。なんでもいいんです。必死で打ち込んだことなら、結果はどうであれ受け入れられるし、打ち込んだという事実が自分の自信になります。長い人生、この先にはいろいろな局面が出てきますが、「自分はこれはがんばった」という自信があると強いです。目の前のことをこつこつと楽しんでがんばってほしい。そうすれば、必ず次のドアは開いていきますから。

(藤原仁美)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。