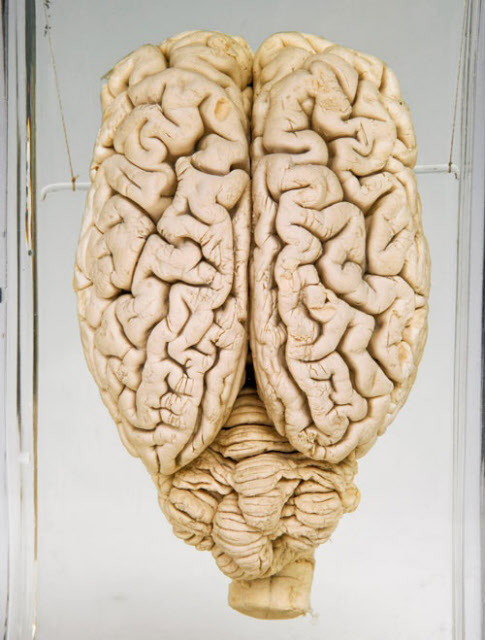

死んだブタの脳の細胞を回復 脳死と倫理ゆるがすか?

死んだブタの脳の細胞機能を回復させることに、研究者が成功した。これは、脳疾患の治療に新しい可能性を拓くと同時に、現在の脳死の定義を根底から揺るがす研究だ。

米エール大学医科大学院の研究チームは2019年4月17日付けで学術誌『ネイチャー』に論文を発表し、人工透析装置に似た「BrainEx」というシステムを開発したと報告した。BrainExは、死んだ脳に血流と酸素の流れを復活させる装置だ。

最初に断っておくと、研究チームは、この実験のためにブタを殺すことはしていない。彼らは、近隣の食肉処理場から、食用に解体されたブタの頭部を譲り受けたからだ。また、ブタの脳は生き返ったわけではない。意識を生み出すほど組織立った神経活動の兆候は見られなかった。実験自体、生き返ることがないように細心の注意を払って行われた。

細胞機能を最大6時間復活

「臨床的な定義から言えば、これは生きた脳ではありません」とエール大学医科大学院の神経科学者ネナド・セスタン氏は言う。

BrainExが達成したのは、放っておいたら腐敗してしまう死んだ脳を、それなりに良い状態に保つことだ。ブドウ糖と酸素をとり込むといった細胞機能を、最大6時間復活させることができた。研究者たちは、脳の障害や疾患を研究するのにこの技術が役立つと期待している。

「非常にわくわくしています。この技術を使えば、心臓発作により脳への血流に問題が生じた患者をどのように治療すべきかについて、理解が進む可能性があります」。米国立神経疾患・脳卒中研究所の神経倫理プログラムのディレクター、カーラ・ラモス氏はそう話す。「脳の細胞を、複雑につながった状態のまま調べることができます」

とはいえ、今回の研究結果は、いくつかの倫理的に重要な問題を投げかける。研究者たち自身、議論が起こることを歓迎している。

「心と脳の疾患に苦しむ人がこれだけ大勢いる現在、ヒトの脳を研究するための良いモデルを提供する今回の研究は、非常に重要で有望なのです」と、今回の研究について『ネイチャー』誌に論評を寄せた米デューク大学法科大学院の生命倫理学者ニタ・ファラハニー氏は説明する。

同氏はまた、「今回の研究は、神経科学の根本的な仮定の多くに疑問を投げかけるものでもあります」と言う。「例えば、いったん脳に酸素が行かなくなると、生物としての死が不可逆的に進行する、という仮定は正しくないことがわかりました。そうなると、倫理的・法律的に非常に深刻な問題が提起されることになります」

「脳死」の判定基準

数千年にわたり、呼吸と心拍が停止すれば人は死んだと判断されてきた。けれどもそこに現代医学が待ったをかけた。人工呼吸器の発明で、衰弱した人もより長く生きられるようになり、心臓手術や臓器移植が改良され続けてきたおかげで、心臓の停止は必ずしも死を意味するものではなくなった。

とはいえ、脳の気難しさは今も同じだ。ヒトをはじめとする哺乳類の脳は高性能マシンのようなもので、最大限の力を発揮するには、酸素を豊富に含む血流が絶え間なく供給されている必要がある。脳への血流が途絶えれば、私たちはものの数秒で意識を失う。それから5分もしないうちに、脳が蓄えていたブドウ糖やATP(生体内で使われる、化学エネルギーの共通通貨にあたる物質)は尽きてしまう。

脳はここから不可逆的な(と思われていた)死のスパイラルに入る。神経細胞の化学作用が乱れ、脳内の血液が変質、やがて、神経組織を分解する酵素が活動しはじめ、脳の小さな構造や血管が破壊される。

死のプロセスの解明が進むにつれ、そうした知見が死の定義に組み込まれるようになった。1968年には米ハーバード大学の医師からなる委員会が、「不可逆的昏睡」、つまり今で言う「脳死」の判断基準として、完全な無反応、自発呼吸の停止、反射運動の消失、脳の電気的活動の消失の4つを定めた。現在、米国では米神経学会が脳死判定のチェックリストを定めている。

しかし近年、脳にはこれまで考えられてきた以上に大きな回復力があることを示唆する証拠が集まってきている。例えば、脳細胞のミトコンドリア(化学エネルギーを作り出す部分)は、死後も10時間ほど機能していることが明らかになった。また、ネコやサルの脳は、血流を1時間遮断した後でも、血流を注意深く再開させると回復することができた。2007年には、急性低体温症により体温が18℃まで低下した女性が、神経学的に何の後遺症もなく回復したという報告もあった。

どこまで回復したのか

研究チームは、哺乳類の複雑な脳の回復力をテストしようと考えた。そこで考案されたのが、BrainExだ。

BrainExはコンピューター制御されたポンプとフィルターからなり、生体の血液循環と同じように拍動する流れで、死んだ脳に栄養液を送り込む。栄養液は、赤血球中の酸素運搬タンパク質であるヘモグロビンを主成分とし、超音波スキャンで脳内での流れを追跡できるようになっている。BrainExの特許をエール大学は出願しているが、非営利または学術研究目的ならば無償で使用可能になる予定だ。

実験に際し、脳が「覚醒」したり苦痛を感じたりしないよう研究チームは配慮した。実際にそうした兆候が見られることはなかったものの、研究者らは万が一に備えて、麻酔を投与したり脳の温度を下げたりする準備をしていた。さらに、栄養液には神経活動を阻害する化合物を加えてあった(これには、脳細胞を休ませて回復の可能性を高めるという意味もある)。

「この研究の目的は、意識を回復させることではありません。むしろ、目的は正反対と言ってもよいほどです」と論文の共著者でエール大学生命倫理学学際センターのスティーブン・レイサム所長は言う。

研究チームはまず、BrainExが脳の血液循環を復活させることができるかどうかを、細かい血管に至るまでチェックした。実際に、血液は再び循環した。また、脳の血管が良好な状態に保たれていることも確認した。次に、BrainExが脳組織の全体構造をどこまで保存できたかをチェックした。BrainExで処置した脳は、生きている動物の脳や、死後1時間が経過した未処理の脳と遜色なく、死後10時間が経過した未処理の脳よりはるかに良好な状態に見えた。

海馬のように、酸欠に特に敏感な脳領域も、BrainExの下では個々の神経細胞の構造までよく保存されていた。そして、脳に流入する栄養液と流出する栄養液を比較したところ、脳はブドウ糖と酸素を消費し、二酸化炭素を産生していることがわかった。これは、脳全体で代謝が再開したことを示している。

前述のとおり、研究者たちは、実験に使った脳が大規模な活動をしないよう配慮していたが、小規模な神経活動を観察するため、海馬を使って実験を行った。海馬の組織を切り取って、個々の神経細胞に処置後も、情報伝達をするときに現れる電位変化が出るかを調べたところ、通常の脳細胞と同様に変化が起きることがわかった。

「神経科学者である私にとって最も意外だったのは、この点でした」と米アレン脳科学研究所のクリストフ・コッホ所長は言う。「普遍的な神経細胞の電気信号といえるスパイク状の波形が見られました。つまり、これらの死んだブタの神経細胞が、原理的には神経活動を行えることを意味しているように思われます」。なお、同氏は今回の研究に関わっていない。

動物実験の倫理

この研究の倫理的な影響力をよく理解していた研究チームは、何年も前から神経科学者や倫理学者に相談してきた。米国立衛生研究所(NIH)のBRAINイニシアチブに属する神経倫理ワーキンググループは、今回の研究に資金提供するとともに、2016年からセスタン氏と協議している。さらに研究チームは、2017年にデューク大学で開催された生命倫理会議と2018年のNIHのワークショップでも自分たちの研究について発表している。

「最先端の科学には最先端の倫理が必要です」と神経倫理ワーキンググループの事務局長でもあるラモス氏は言う。

例えば、今回の技術は、動物を実験に使うことをめぐる倫理に新たな問題を生じさせる。現在は、生きている動物を使う実験と、死んだ動物の組織を使う実験に関して、別々の規則がある。生きている動物は苦痛を感じる可能性があるからだ。

「実験動物保護の枠組みには大きな穴が開きました。今回の実験によって、『部分的に蘇生した・かすかに生きている』動物というカテゴリーができたからです。しかも現時点では、機能を取り戻す可能性について、まだよくわかっていないのです」と神経倫理ワーキンググループのメンバーでもあるファラハニー氏は言う。「死んだ動物の脳を蘇生させる研究をするとしたら、それは死んだ組織の研究ではなく、生きている動物の研究になるのでしょうか?」

倫理的に正当化できるかどうかは、今後BrainExを使った研究が、人間を病気から、あるいは脳死から救える可能性にかかっていると専門家らは指摘する。

「好奇心のためだけに、手当たり次第にほかの生物に苦痛を与えることは許されません。実験には十分な理由がなければなりませんし、適切な方法で行わなければなりません」とコッホ氏は言う。「この成果を利用して脳を救うことはできるでしょうか? ただ大騒ぎするのではなく、起きていることをよく考えなければなりません」

BrainExの実験はヒトの脳でもうまくいくだろうか? コッホ氏は、ブタもヒトも同じように脳は大きく複雑なので、技術的に特に大きなハードルはないと言う。しかし、コッホ氏を含めナショナル ジオグラフィックが問い合わせた専門家の全員が、安易にヒトでの実験に進んではならないと警告した。

米ケース・ウェスタン・リザーブ大学の生命倫理学者、スチュアート・ヤングナー氏とインス・ヒョン氏は『ネイチャー』誌に寄稿した論評記事で、将来、BrainExの技術が脳死の基準を曖昧にし、臓器提供のプロセスが複雑になる可能性があると指摘している。ただし、米国で最大規模の臓器提供ネットワークであるギフト・オブ・ホープ(Gift of Hope)の最高経営責任者(CEO)であるケビン・クマント氏は、BrainExによって特に大きな混乱は生じないだろうと見ている。脳死を宣告される臓器提供者は多くの場合、この研究の脳より長時間の低酸素状態にあったり、激しい身体的損傷があったりするからだ。

「脳死提供者の大多数には、大きな影響がないでしょう」とクマント氏は言う。「(BrainExが)臓器提供の機会に影響するケースはあるかもしれませんが、比較的少ないと思います」

クマント氏は、もし病院でBrainExが使われるようになるとすれば、脳死や延命治療の終了を判断する前に患者に施される、数々の治療法の1つになるだろうと考えている。脳が回復する可能性があれば、医療従事者は血液循環の維持にいっそう努力するため、たとえ脳死と判断されても、より良い状態の臓器が提供されるようになるかもしれない。

「必ずしも臓器移植と利害が対立するとは思いません。例えば低体温療法は、臓器や脳の損傷を抑えるためにしますが、治療の一部です。それと同じことです」

すべては始まったばかり

最も根本的なところでBrainExが浮き彫りにするのは、これまでに知識の増加と治療法の改良によって、死の定義がいかに変わってきたかという点だ。

「病院で、自分の父親が脳死宣告されたと想像してみてください。この論文を読んだばかりのあなたは、医師にこう言うでしょう。先生、脳死ってどういうことですか?と。医師は、脳死とは脳機能が不可逆的に失われることです、と言うでしょう。あなたはこう反論します。ですが先生、明日の『不可逆的』は今日の『不可逆的』とは違うものかもしれませんよ?」とコッホ氏は言う。

生と死の境界におけるBrainExの立場は、SF小説に通じるところがある。最も不気味なところでは、『フランケンシュタイン』を連想する人もいるだろう。けれどもファラハニー氏は、この技術はSF小説にはほど遠い段階にあると強調する。

「たしかにBrainExは、SF小説のような要素があり、死んだ脳の細胞の機能を回復させるという、これまで不可能だと思われていたことを可能にしました。けれどもフランケンシュタインを生み出すためには、ある程度の『意識』を持たせる必要があります」と彼女は言う。「今回の研究では、どんな形でも意識を回復させていません。それができるかどうかもまだ不明です。その可能性に一歩近づいたとは言えますが」

(文 Michael Greshko、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2019年4月19日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。