お酒で顔が赤くなる人は、飲酒なしでも骨折リスク上昇

飲酒と骨粗しょう症(上)

近年、健康寿命がクローズアップされる中で、大きなリスク要因として挙がるのが「骨折」だ。「転んで、骨折して、そのまま寝たきりに…」という恐怖のコースはマスコミでよく取り上げられる。シニアの骨折と深く関わるのが「骨粗しょう症」だ。

この骨粗しょう症について、驚きの発表が2017年にあった。お酒で顔が赤くなる人は骨粗しょう症による骨折リスクが高いというのだ。酒ジャーナリストの葉石かおりがその真偽を確かめるべく、論文を発表した慶應義塾大学医学部の宮本健史さんを直撃した。

◇ ◇ ◇

骨粗しょう症と聞いて、高齢者の病気なんじゃないの? 特に40代、50代くらいの働き盛り世代なら、そんなふうに思う方々が大多数なのではないだろうか? ご多分に漏れず、筆者も全く同じように思っていた。

だが、2017年から、あるきっかけがあり骨粗しょう症のことが気になるようになってきた。それが、2017年春に流れた「お酒を飲んで赤くなりやすい人は、骨粗しょう症による大腿骨骨折を起こしやすい」というニュースである。テレビ番組やネットなどを通して報道されたので、ご存じの方もいらっしゃるのではないだろうか。マスコミで取り上げられたのは、慶應義塾大学医学部から論文が発表されたためである。(「お酒で顔が赤くなる人『骨粗しょう症・骨折』に注意」を参照)。

筆者は今でこそ酒を飲んで赤くなることはないが、酒を飲み始めた頃は首まで真っ赤になっていた。そういえば、身内でお酒を飲んで真っ赤になる人が、骨粗しょう症が原因で、大腿骨骨折の手術をしていたっけ…。

今はまだ大丈夫、と思っているものの、お酒を飲み続けるうちに、知らぬ間に骨粗しょう症が進行し、あるときポキッといってしまったら…。そして、骨粗しょう症は閉経後の女性のほうが多いというから、私もいずれ人ごとではなくなる。不安は募るばかりである。

そこで、今回はニュースの基となる研究結果を発表した慶應義塾大学医学部整形外科学先進運動器疾患治療学寄付講座 運動器科学研究室室長の宮本健史さんに話を伺った。

今や、年間19万件の大腿骨近位部骨折が発生

飲酒と骨粗しょう症との関係に入る前に、まずは骨粗しょう症と骨折の基本を押さえておこう。

そもそも骨粗しょう症とは、骨の新陳代謝である「骨代謝」のバランスが崩れることによって起こる病気のこと。骨粗しょう症になると骨密度が低下することで骨が弱くなり(骨がスカスカになる)、ちょっと転んだだけで骨折してしまう。転んで骨折するのはもちろん、気づかぬうちに骨折してしまう「いつの間にか骨折」を引き起こすこともあるという。

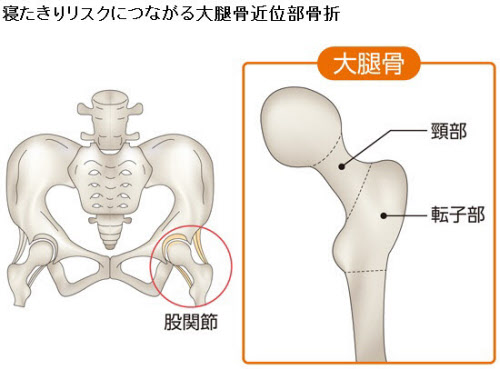

骨折はどれもイヤだが、特に怖いのが大腿骨近位部骨折である。大腿骨は、ご存じのように足の付け根から膝までの骨で、カラダを支える最も大きい骨である。大腿骨近位部骨折は、その骨が足の付け根付近で折れてしまう骨折だ。この部分が骨折すると、立つことはもちろん、歩くことすら困難になってしまう。

「骨粗しょう症による大腿骨近位部骨折の患者は増加し続けています。2014年のデータで大腿骨近位部骨折は年間19万件、1日平均で約500人になる計算です。さらに今後も増加することが予想されています」と宮本さんは現状を説明してくれた。

想像以上に多い患者数に驚いた。確かに、私の周辺の高齢者の話に限っても、大腿骨近位部骨折は決して珍しいことではない。

では大腿骨近位部骨折を起こすと、どのような経過をたどるのだろう?

「大腿骨近位部骨折は手術が必要となり、手術後は日常生活の動作レベルが下がってしまいます。治るまでにかかる期間も長く、その間に筋力も大幅に低下してしまいます。このため寝たきりにつながりやすいのです。ご存じのように、そのまま認知症を発症するケースも多くあります。カラダの自由がきかないこともあり、家族の介護負担も大きく、医療費負担もかさみます」(宮本さん)

なお、男性の読者の方には、骨粗しょう症は女性に多い病気で、男性は関係ないと思っている人もいるだろう。宮本さんは、「一般的に骨粗しょう症による大腿骨近位部骨折は『女性の病気』と思われています。確かに女性のほうが多いのですが、男性にも起こります。そして、実は骨折後の死亡率は男性のほうが高いんです」(宮本さん)

骨粗しょう症の恐ろしいところは、目に見える自覚症状がないことだ。それ故に症状がじわじわと進み、気づいたときには「知らぬ間に骨折」なんてことが起こってしまう。

お酒を飲んで顔が赤くなる人の骨折リスクは約2.5倍!

ここまでの説明で、骨粗しょう症、そして大腿骨近位部骨折の怖さはよくわかった。この事実を踏まえた上で、宮本さんたちの研究チームの研究の詳細に迫っていこう。

まずは、宮本さんたちが行った研究の内容を簡単に説明しよう。今回の研究では、大腿骨近位部骨折を起こした92人を「大腿骨近位部骨折群(骨折群)」、大腿骨近位部骨折を起こさず、骨粗しょう症の診断基準も満たさない48人を「正常群」として、それぞれの群の方々の遺伝子(ゲノムDNA)を回収した[注1]。

[注1]なお、「正常群」のうち、骨粗しょう症の治療中、治療経験がある人、糖尿病など骨粗しょう症の原因となる病気にかかった人は除外した。

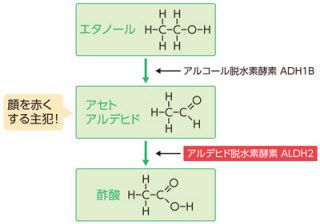

ここで宮本さんが着目したのが、アルコール代謝の過程で生じるアセトアルデヒドの分解に関わるALDH2(アセトアルデヒド脱水素酵素)の活性だ(ALDH2の活性についての詳細は記事末の解説をご覧ください)。「骨折群」と「正常群」を対象に、ALDH2の活性が高い人と、活性が低い人(rs671遺伝子を保有する人)の比率を比較した[注2]。活性が低い人は、お酒を飲むと顔が赤くなる人、いわゆるフラッシャーと呼ばれる人がほとんどだ。

その結果、「『骨折群』では、『正常群』に比べてALDH2の活性が低い人の比率が高いことが明らかになったのです。このことから、お酒を飲んで赤くなる人は、骨折のリスクが高くなることが示唆されたのです」(宮本さん)

なるほど、そういうことだったのか。だが、リスクが高くなるといっても、その度合いがどのくらいかも重要だ。先生、どうなのでしょうか?

「研究の結果、ALDH2の活性が低い人は、正常群に比べ、骨粗しょう症による骨折のリスクが2.48倍になるということがわかりました」(宮本さん)

何と! 2.5倍も高いとは。フラッシャーの人は、骨折に人一倍注意しなければならないということか。前述のように私もかつては、お酒を飲むと顔が赤くなった。長年飲み続けていることで赤くなりにくくなったとはいえ、遺伝的要素は生まれつきのものであることを考えると、フラッシャーであることは確実であろう(両親ともほぼ下戸)。ああ、何と悲しい通告なのだろうか。

やはりアセトアルデヒドが悪さをしていたのか

さて、ここまでの話で、お酒を飲んで赤くなる人は、骨粗しょう症による大腿骨近位部骨折のリスクが高いことはわかった。次に、気になるのはそのメカニズムである。

連載でこれまで何度も触れているように、お酒を飲んで顔が赤くなる人はALDH2の活性が低いため、アセトアルデヒドが分解されにくく、アセトアルデヒドの血中濃度が上昇しやすい。

そして、アセトアルデヒドは毒性があり、体にさまざまな害を及ぼすことが知られている。以前の回で食道がんと飲酒の関係を紹介した際も、アセトアルデヒドの分解能力が低い人(顔が赤くなる人)は食道がんのリスクが高くなると聞いたばかりだ(「のどに刺激のある強い酒 飲み続けた人の末路は?」を参照)。これと同様に、やはりアセトアルデヒドが骨に何らかの悪影響を及ぼし、骨粗しょう症のリスクが高くなるのだろうか。

宮本さんは、現時点では、飲酒が骨にどう作用するかについての詳しいメカニズムはまだわかっていないと前置きしつつも、このように説明してくれた。

「骨粗しょう症のリスクを上げる要因はやはりアセトアルデヒドと考えられます。顔が赤くなる人はアセトアルデヒドの分解能力が低いため、アセトアルデヒドが蓄積され、その毒性にさらされやすい。アセトアルデヒドがあると体内に活性酸素が生じます。酸化ストレスが高まり、骨芽細胞の機能不全に影響すると考えられます」(宮本さん)

「骨の生成過程では、骨を壊す『破骨細胞』と、壊れた部分を修復する『骨芽細胞』の2つが働き、新陳代謝を行いながら骨を作ります。しかし骨芽細胞が機能不全を起こすと、骨の新陳代謝のリズムが崩れ、骨密度が低下、骨粗しょう症につながると考えられるわけです」(宮本さん)

お酒を飲まなくても、顔が赤くなる人の骨折リスクは高い

アセトアルデヒドがさまざまな悪影響を及ぼすことは、これまでの取材で何度も聞いてきただけに、納得せざるを得ない。お酒を飲めば、体内でアセトアルデヒドが発生するのは避けられないわけだから、問題は酒量になるのだろう。

いわゆる「適量」と呼ばれる量さえ守っていれば、お酒を飲んで顔が赤くなりやすい人であっても、リスクを抑えられるんですよね? 期待を込めて宮本さんにそう尋ねると、意外な返事が返ってきた。

「少し誤解されているようですね。今回の研究の対象者は基本的にお酒をほとんど飲んでいない方々です。つまりアルコール耐性が弱い遺伝子を保有している方は、お酒を飲む、飲まないにかかわらず、骨折のリスクが高いのです。飲まないから安心というわけではありません」(宮本さん)

なんと! 「私はお酒を飲んで顔が赤くなるけど、飲まないから関係ない」ということではないのだ。

「アセトアルデヒドというと、すぐにお酒を思い浮かべますが、野菜や果物といった植物性の食べ物も微量のアセトアルデヒドを含んでいます。食べ物から微量のアセトアルデヒドを長年にわたって摂取し続けることもまた、骨粗しょう症を引き起こす原因の一つとなっている可能性があるのです」(宮本さん)

「また、私たちは別な研究で、ALDH2機能不全のマウスを人為的に作って観察し続けたところ、全くお酒を飲ませなくとも骨密度が下がるという結果が得られています」(宮本さん)

そんな殺生な! 微量とはいえ、酒以外に野菜や果物にアセトアルデヒドが含まれているなんて今まで知らなかった[注3]。ああ、では一体、お酒で顔が赤くなる人はどうしたらいいのだろう…。

お酒を飲めば当然リスクは上がる!

そこで、恐ろしいことに気がついた。お酒を飲まなくてもアセトアルデヒドの影響を受けるなら、お酒を飲んで、よりアセトアルデヒドの影響を受けると、骨粗しょう症のリスクはさらに上がるのではないか。先生、どうなのでしょう?

[注2]お酒を飲んで顔が赤くなりやすい体質の遺伝子多型がrs671。ALDH2の活性が低い遺伝子(ALDH2*2)を1つ、または2つ持つ人が該当する。

「その通りです。お酒を飲めば、体内でアセトアルデヒドが発生するわけですから、その影響は当然受けますし、そちらの影響のほうがはるかに大きいと考えられます。ALDH2の活性が低い人がお酒を常飲するようになると、骨粗しょう症による大腿骨近位部骨折のリスクがさらにアップするということになります」(宮本さん)

やはりそうだったか。何と恐ろしい…。

頭が混乱しているところに、宮本さんからさらなる追い打ちがかかる。

「昔はお酒を飲んですぐ顔が赤くなっていたけど、飲み続けているうちに赤くならなくなったという人は、さらに注意が必要です。元来はアルコール耐性が弱いわけですから。また酒豪の人(ALDH2の活性が高いタイプ)でも、飲み過ぎれば骨折のリスクが高くなります」(宮本さん)

となると、日常的に酒をたくさん飲む人は、骨粗しょう症のリスクは避けられないということになる。宮本さんによると、そもそも「過度な飲酒が骨粗しょう症のリスクを高める」というのは、以前から医師の間では共通認識となっているのだそうだ。

◇ ◇ ◇

うーむ、多少予想はしていたものの、実際に話を聞くと予想以上の影響の大きさで、心が折れそうである。酒を飲み続けながら、健康寿命を長くし、バラ色の老後にするためにも何とかして対策を練らねばならない。

宮本さんによると、大腿骨近位部骨折は家族歴がある、つまり遺伝性があることが知られており、今回の研究結果はその要因の一つと考えられるという。「お酒を飲むと赤くなることは、本人あるいは家族などが骨折リスクに気付くための指標の一つになります。該当する人は家庭でできる骨折対策に取り組んでいただきたい」と話す。

では、先生、何かリスクを下げる手立てはあるのでしょうか?と尋ねると、「もちろんあります」と宮本さん。気になる対策は後編(2019年2月17日公開予定)に続く。

お酒の強さに大きく影響するALDH2の活性

ご存じのように、遺伝子は両親からそれぞれ1つずつもらい受ける。両親から分解能力が高い遺伝子をそれぞれ引き継いだ人(活性型)は酒に強い酒豪タイプで、酒を飲んでも赤くならない人(ノンフラッシャー)がほとんどだ。

分解能力が高い遺伝子と、分解能力が低下した遺伝子をそれぞれ1つずつ引き継いだタイプ(不活性型、低活性型)は、全く飲めなくはないが、基本的には酒に弱いタイプ。普段からアルコールに親しんでない場合、顔も赤くなりやすい(フラッシャーと呼ぶ)。そして、分解能力が弱い遺伝子を両親から引き継いだ人(失活型)は、全く飲めないタイプ。ほとんどの場合がフラッシャーだ。なお、日本人の場合、酒豪タイプは約5割、酒に弱いタイプは約4割、全く飲めないタイプが約1割となっている(詳しくは「お酒で赤くなる人、ならない人 がんのリスクも違う」を参照)。

[注3]なお、野菜や果物には食物繊維や各種ビタミンなどの栄養成分を多く含み、適量摂取は生活習慣病予防などの健康効果も期待できる。避けるべきものではなく、適量摂取を心がけていただきたい。

(酒ジャーナリスト 葉石かおり、図版 増田真一)

[日経Gooday2018年12月4日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。