「精液の質」は生活習慣と関係 妊活効果にも影響!?

これまで不妊治療の場で行われてきた男性の精液検査は、もっぱら精子だけを調べていた。しかし精液に含まれるのは精子だけではない。血液でコレステロールや血糖値を調べるのと同じように、精子以外の精液成分(精しょう)を調べることで、生活習慣や健康状態、妊娠能力まで分かる可能性がある。さらに、その結果に基づいて生活習慣の改善をすれば、男性の受精力や妊娠の確率を高めることも期待できるという。2017年10月6日、精液の成分分析を行う世界初のベンチャー企業ダンテが「精液成分と男の妊活」と題した記者発表会を東京大学で開催した。その内容をお届けしよう。

ダンテ取締役CTOで広島大学大学院生物圏科学研究科の島田昌之教授は、これまで家畜の精液に関する研究を重ねてきた。

精子の中には、1時間程度で動かなくなるものもあれば、6時間経っても動き続けるものもある。1時間で動かなくなってしまうようでは、とても受精・妊娠は期待できない。元気な精子が多かったブタの精液Aと、持久力のない精子が多かったブタの精液Bから精子を取り除き、そこにネズミの精子を加えてみた。すると、Aの精液成分に入れたネズミの精子は、Bに比べてよく動いたという。

「精子の運動は精液成分によって決定される。精液に含まれる脂肪酸やアミノ酸などの成分が精子に取り込まれ、精子の運動性に影響を与えているんです。人間の場合でも、精液の解析によって妊娠能力や健康を予見できる可能性が高いといえます」(島田教授)

そこでダンテでは、23~58歳の健康な男性80人に精液を提供してもらい、精液中の亜鉛やテストステロン(主要な男性ホルモン)など、いくつかの項目について調べた。その結果、「生活習慣が精液の質と密接に関わっており、血液や尿のように、精液中の微量成分にも本人の健康状態が反映されていることが分かりました」と、ダンテ取締役CMOで順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学の堀江重郎教授は話す。

加齢とともに進む「精液の酸化」

例えばテストステロンは、筋肉や性機能だけに限らず、集中力や正義感など高次的な精神機能にも関係することが分かっている。最近話題のLOH症候群(男性更年期障害)は、このテストステロンの分泌が大きく減ることが原因だ。

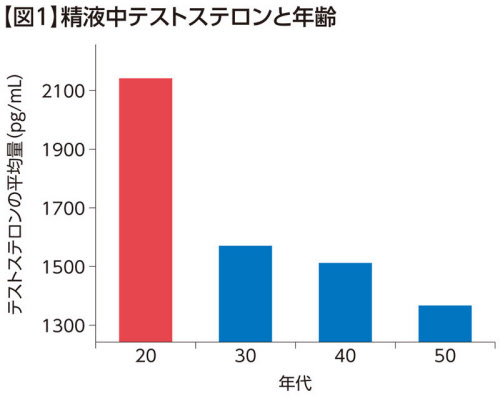

テストステロンの量は血液や唾液で調べられるが、実は「精液中には血液の10倍以上も高濃度のテストステロンが含まれている」と堀江教授。80人の精液を分析したところ、20代から30代にかけてテストステロンが急激に減ることが分かった(図1)。

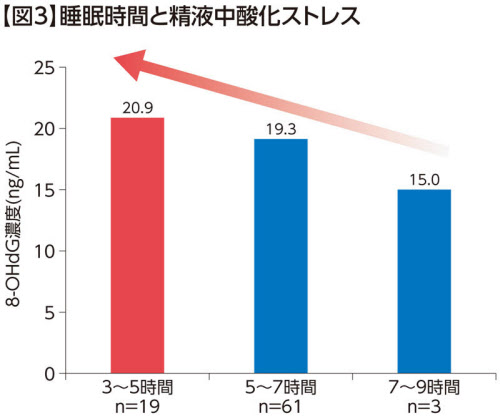

精液中の8-OHdGについても調べた。堀江教授によると、8-OHdGとは「DNAの酸化を見ることができる物質」で精液の酸化を示す指標となる。家畜生殖学では、酸化によって精液の質が悪くなることが知られており、「家畜の精液を保存するときは抗酸化物質を加えている」(島田教授)という。

精液中のテストステロンは年齢を追うごとに減っていくの対し、精液中の8-OHdGは逆に年齢を追うごとに明らかに増えていた。ご存じの通り、精液は常に精巣(睾丸:こうがん)で作られ続けているのだが、にもかかわらず年齢とともに精液の酸化度は上がっていたわけだ。

睡眠不足も精液の酸化度と関係

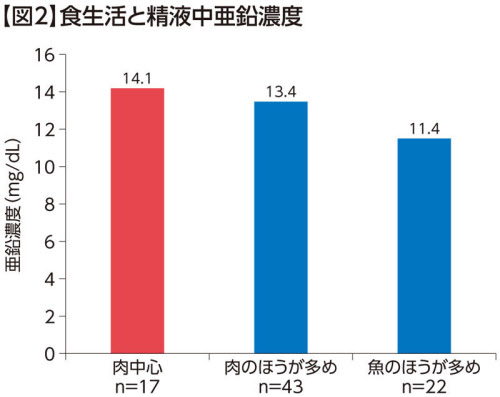

亜鉛は精子の形成やテストステロンの合成に欠かせないミネラルで、精液中にも多く含まれている。精液中の亜鉛濃度を調べると、亜鉛が多いほど精子の数が多かった。

一般に魚よりも肉のほうが亜鉛を多く含んでいるが、魚をよく食べる人よりも肉をよく食べると答えた人のほうが精液中の亜鉛濃度が高く、つまり精子の数も多い傾向があることが分かった[注1]。古くから「亜鉛をとるとセックスが強くなる」といわれたが、それを裏付ける結果だろう(図2)。

睡眠時間もまた、精液成分と関係している。睡眠時間が7~9時間の人は精液中の8-OHdG濃度が15.0ng/mLだったのに対し、3~5時間の人は20.9ng/mLと、明らかに精液の酸化度が高かった(図3)。当然、妊娠させる力とも関係があるだろう。

これらの調査から、「食生活や睡眠時間などの生活習慣は、精液成分にも大きく影響する可能性があることが分かりました」と堀江教授は話す。研究が進めば、いずれはがんやメタボリックシンドロームのリスクも精液から調べられるようになるかもしれない。

クラウドファンディングで開発費を調達

このように、精液成分には妊娠能力以外にも多くの情報が潜んでいる。これを健康診断などに活用しない手はないだろう。しかし、これまでは不妊治療を除いて医療機関で精液を採取する機会はなかった。しかも検査対象は精子だけに限られ、それ以外の精液成分は完全に無視されていた。

本格的に精液成分の研究を進めるには大量のデータが必要だ。そこでダンテでは、精液成分を分析する開発費用を集めることも兼ねて、2017年10月からクラウドファンディングを始めた。

出資者には自分の精液を郵送してもらい、分析して結果を知らせる。検査項目は精液に含まれる亜鉛、テストステロン、スペルミン(精子形成に重要なポリアミンの一種)、クレアチン(精子の持久力を高める成分)の4つ。寿命の短い精子と違い、精液成分なので郵送による検査が可能で、5000円(2項目)から精液検査が受けられる。詳しい内容は同社のHP(https://readyfor.jp/projects/dantte)に掲載されている

男性向け健康食品の参考にも

順調に行けば、2018年春には一般向けのサービスを開始。ダンテ代表取締役CEOの瀧本陽介さんは「1回2000~4000円程度の価格にしたい」と話す。その検査結果をもとに、食品メーカーや医薬品メーカーと協力し、男性の健康を訴求するトクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品の開発も考えているという。

「男性向けをうたったサプリメントもありますが、しっかりしたエビデンス(科学的根拠)のある商品はほとんど見当たらない。エビデンスを作るにも、まずはデータの収集が不可欠なんです」と瀧本さんは訴える。

[注1]亜鉛は魚介類のカキや貝類、イカ、タコなどにも多く含まれるが、カキ以外は100g当たりの亜鉛含有量が肉と比べてかなり少ない。

(ライター 伊藤和弘)

[日経Gooday 2017年10月27日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。