そっくりな親子と似ていない親子、その分かれ目は?

「カエルの子はカエル」という言葉もあれば、「トンビがタカを生む」という言葉もある。笑ってしまうくらいそっくりな親子もいる一方で、外見も性格も全然違って、とても血がつながっているとは思えないような親子もいる。

考えてみれば不思議だ。そっくりな親子と、似ていない親子。その分かれ目はどこにあるのだろう? 遺伝学の専門家である東京大学大学院総合文化研究科教授の太田邦史さんに聞いてみた。

「よく父親似、母親似なんて言いますが、それは一部だけを見たときの話。実際にはどんな人も、両親の遺伝子をきっちり半分ずつ受け取っています」と太田さんは話す。

親からの遺伝で外見、能力が決まる

人間の遺伝子は約2万個あるといわれ、どんな遺伝子を持っているかによって外見が変わってくる。

髪の色や身長も遺伝子で決まる。オランダのエラスムスMC大学医学センターのファン・リウ博士たちは、「顔立ちに影響を与える5つの遺伝子」を2012年に発見した。例えば、その中の「PRDM16」という遺伝子で鼻の高さや幅が決まるという。

遺伝子で決まるのは外見だけに限らない。体質や能力として表れることもある。

例えば、マラソンや高地生活に有利な遺伝子なんていうのがある。「全身に酸素を運ぶ(赤血球の)ヘモグロビンの能力を高める遺伝子があり、これを持っている人はチベットのような高地で生活がしやすくなったり、長距離走が得意になったりする」と太田さん。確かに、親子2代にわたって活躍するスポーツ選手も少なくない。

もともと1個の受精卵から分かれた一卵性双生児は、まったく同じ遺伝子を持っている。だから、見た目は100%の確率でそっくりになる。一方、いくら見た目がそっくりでも、親子がまったく同じ遺伝子を持つことはありえない。46本ある染色体のうち、半分は父親から、もう半分は母親から受け取るからだ。

「同じ両親から生まれた子供でも、その遺伝子の受け継ぎ方が違う。それで兄弟でも顔が変わってくるわけです」(太田さん)

親に似ない子供は祖父母からの隔世遺伝

一方で、父親にも母親にも似ていないケースもあるが、それは祖父母の隔世遺伝を受けた子供であることが多い。少々話が難しくなるが、遺伝学の話をひもときながら説明しよう。

遺伝子は細胞の中のDNA(デオキシリボ核酸)に乗っている。そのDNAが「ヒストン」というたんぱく質に巻きつき、小さく折りたたまれたものが染色体だ。

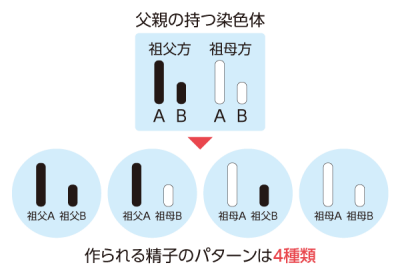

通常の細胞は、父方と母方の2セットの染色体を持っている。人間の染色体は1セット23本が2セット、合計46本ある。仮に、父親の染色体がAとBの2本1セットで、2セット4本の染色体しかないとしよう。祖父方からもらった「祖父A」「祖父B」、祖母方からもらった「祖母A」「祖母B」の4本だ。

この父親の持つ細胞から精子を作ると、染色体は1セット2本に減らされる。これは母親が卵子を作る場合も同様だ。合体して受精卵になったときに、精子の1セットと卵子の1セットの染色体が合わさって2セットになる。

2セット4本の染色体を持つ父親が1セット2本の染色体を持つ精子を作る場合、AとBの染色体の組み合わせは以下の4通り。(1)祖父Aと祖父B、(2)祖父Aと祖母B、(3)祖母Aと祖父B、(4)祖母Aと祖母Bで、4パターンの染色体を持った精子ができることになる(下の図参照)。

「つまり、新たに子供を作るとき、祖父母のDNAがシャッフルされてランダムに受け継がれる。ランダム・アソートメントという現象です」と太田さん。

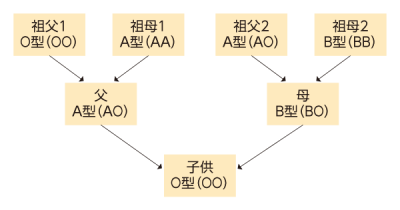

その具体例として、血液型の隔世遺伝の例を見てみよう。下の図で、父は祖母1からの遺伝でA型、母は祖母2からの遺伝でB型だった(O型の遺伝子はA型、B型の遺伝子との組み合わせだと血液型には表れない)。しかし、父と母が交配する際に、父が祖父1から受け継いだO型遺伝子を持つ精子を提供し、母は祖父2から受け継いだO型遺伝子を提供する場合、その掛け合わせによって生まれた子供の血液型は、祖父1と同じO型となる。このような遺伝の仕組みによって、父母ではなく、祖父母の特徴を受け継いだ隔世遺伝の子供ができる場合があるのだ。

同様に、両親ともに二重まぶただったとしても、一重まぶたの子供が生まれることもある。両親のどちらにも似ていない子供を俗に「鬼っ子」などと呼ぶが、それは祖父母や曽祖父母が持っていた遺伝子のなせる技であることが多いのだ。

似てるけど同じではないのが親子

ランダム・アソートメントによって精子や卵子の染色体の組み合わせが4パターンになるのは、染色体が1セット2本しかない場合。実際には人間の染色体は1セット23本なので、2の23乗で838万8608種類もの精子や卵子ができる計算になる。

それだけではない。「さらに、精子や卵子を作る際には、父母とは異なる染色体を生む、"組み換え"という現象も起こります」と太田さんは続ける。先の図では祖父母が持っていた染色体を受け継ぐ前提で説明したが、実際は祖父方と祖母方の遺伝子が混じった、今までにない新しい染色体ができることもあるという。

「このランダム・アソートメントと組み換えによって、精子や卵子の染色体パターンは無数に増える。その結果、親と子の遺伝子は必ず違ってくるでしょう。共通点も多いけど、相違点も多い。"似ているけど同じではない"のが親子なんです」

材料は先祖代々受け継いだ同じ遺伝子でも、どれを選び、どれを捨てるかで一人ひとりが変わってくるわけだ。

外見が父親にそっくりな息子がいたとしても、それはバリエーションの一つにすぎない。性格、体質、能力などを細かく見ていけば、「父親と違うところ」は必ず見つかる。

愛する子供にはできるだけ有利な遺伝子を渡してやりたいが、自分のどの遺伝子を受け継ぐかはまさに「神様のおぼしめし」で、コントロールすることはできない。

しかし、なぜそこまでして新しいパターンを増やそうとがんばるのだろう?

「効率を考えれば、ひとりでどんどん自分のコピーを作るだけの無性生殖のほうがはるかに増えやすい。一方、自分とは違う遺伝子を持った子供を作るオスとメスの有性生殖は、効率が悪い代わりに多様性ができるわけです。父と母のDNAが混ざることで、新しいものができる。天変地異が起きて環境が激変しても、バリエーションが多ければ誰かが生き残れる可能性が高くなるでしょう」と太田さんは説明する。

そう考えると、「似ていない親子」は多様性を求める生物の戦略的には正しい方向に進んでいると言ってもいいのかもしれない。

(伊藤和弘=フリーランスライター)

太田邦史(おおた くにひろ)

東京大学大学院総合文化研究科教授

1962年生まれ。東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了。理化学研究所研究員を経て、2007年より現職。同年、文部科学大臣表彰・科学技術賞(研究部門)受賞。専門は分子生物学・遺伝学・構成生物学。著書に『自己変革するDNA』(みすず書房)、『エピゲノムと生命』(講談社)など。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。