女子高生とVR交流 「サマーレッスン」ヒットの裏側

「サマーレッスン」製作者が語るVRの未来(1)

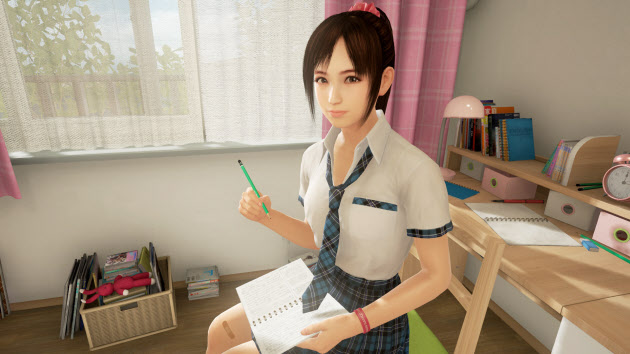

10月13日に発売され、話題を呼んでいるPlayStation VR。販売店では品切れが続出し、高い関心が寄せられている。その中でも、発売前から注目度の高かったタイトルが「サマーレッスン」だ。「サマーレッスン」はプレーヤーが家庭教師になり、VR(仮想現実)キャラクターの女子高生・宮本ひかりに勉強を教えたり、交流を楽しんだりするゲーム。クリエイティブ・プロデューサーの原田勝弘さんに、ゲームの開発秘話やVRの特性を聞いた。

「鉄拳」のVR化で「甘く見ていた」と気づく

──原田さんはこれまで格闘ゲーム「鉄拳」シリーズを制作してきましたが、なぜ方向性の異なる「サマーレッスン」の開発に至ったのでしょう。

最初は「鉄拳」でVRのゲームを作ろうと考えていました。

VRの特性を生かしたゲームを作りたいと考えて、試してみたのが、格闘家とお茶をするというタイトル。実はキャラクターが食事をするシーンを見ると、そのキャラに感情移入をしてしまうという心理的な作用があるんです。それを上手に生かしているのがジブリのアニメですね。そんな心理的な作用を使って格闘家のキャラクターに親しみを持ってもらおうと(笑)。

試作版で試したのは、ブライアンという筋肉隆々でこわもての格闘家とコーヒーが飲めるというタイトルです。ところが、いざプレーしてみると、想像以上に威圧感があった(笑)。本当にキャラが具現化してしまったような迫力で、VRのリアルさを甘く見ていたな、と思いましたね。

存在感を高めている要素の一つが、キャラの視線です。これまでのゲームはキャラが画面から見つめてくることはあっても、プレーヤーがテレビの前から移動すれば視線は合わなくなりますよね。ところが、VRでは「トラッキング」という機能で、プレーヤーがどこを見ているかを把握できる。これによって、ゲームのキャラに認識されるという今までにない現象が起きたんです。こわもての格闘家が常に視線を合わせようとしてくるのだから、よく考えたら怖いに決まっています(笑)。

もう一つ、格闘ゲームの中では魅力的だった「鉄拳」キャラは、VRで見ると皮膚や表情が硬く、生きているように感じられなかったんです。それなら、我々がもっと親近感を抱けるような、よりリアルで、体験した人が思わず「これは人間だ」と認識するようなものを目指したい──「サマーレッスン」の構想はそうやってスタートしたんです。

VRの特性を優先し、現実のリアリティーを追求

普通、ゲームはアイデアや世界観から作りますが、「サマーレッスン」はVRの特性をどれだけ生かせるかという制約から作っていくこれまでにないケースでした。

VRの場合、ヘッドマウントディスプレーのケーブルの長さなどの制約もありますし、プレーヤーが自在に動き回るとそのぶん色々作り込まないといけないし、何より広い場所だとキャラクターとの距離感が出しにくくなる。近くに色々なものがあって、少し角度が変わっただけで変化がわかる狭い場所のほうがVRだと面白いことも、やっているうちにわかってきました。その結果、ゲームの舞台は部屋の中がいいということになったんですね。

でも、部屋に誰かと二人っきりになる状況って何だろう? 家族や友人では緊張感がないし、格闘家は緊張感がありすぎた(笑)。チームで意見を出し合った結果、みんながそのシチュエーションは知っているけど、実際に体験したことがある人はほとんどいない「家庭教師」という設定が生まれたんです。

キャラを女子高生にしたのは、技術的な挑戦という意味合いもありました。硬い質感を表現するのが得意なCGで、女性キャラを作るのは難しいんです。でも、それが表現できれば、何でも作れることになります。

──そこからは順調に開発が進んだんですか?

とんでもない。VRに求められるのは現実のようなリアリティーや実在感で、それはこれまでゲームの中で追求していたリアリティーとはまったくの別物だったんです。キャラの表情や動きに加え、部屋の作り込みにしても「エアコンはダクトがないと違和感がある」「部屋のコンセントは何か刺さっていないと不自然」など、現実世界の体験を再定義するような、格闘ゲームでは体験したことがない作業の積み重ねでした。ゲームに流れる音ひとつ取っても、普通のゲームとはまったくちがう。これまでにない経験でしたね。

従来のゲームとは違う「何もできない」という新たな「体験」

──実際にプレーした人の感想はどうでしたか。

PlayStation VR発売前にも、体験会などで体験をしてもらったのですが、プレーしている人の様子を見ていると、VRキャラのひかりがはじめて登場した時、みんな思わずお辞儀をするんです。米国で開催された世界最大級のゲームショウ「E3」に出展した時は、日本人ではなくアメリカ人をモデルにしたキャラ「アリソン」を制作したのですが、アリソンが近寄ってきた時はアメリカ人の体験者の多くが手を差し出し、握手をしようとしました。文化は違えど、これは脳が「自分と同じ人間だ」と認識している証拠だといえます。

プレイを終えた人に話を聞くと、多くの人が「緊張した」と答えました。「体験前は部屋の隅々を見回したり、モノを壊すようないたずらをしたりしようと考えていたけど、そうした行為は何もできなかった」と言うんです。でも、実際の生活で、初対面の人の部屋に入って、あたりをじろじろ見回したりモノを壊したりはしませんよね。つまり、現実世界で初対面の人と会った時に打ち解けようとするのと同じ反応が起こっている。これは今までのゲームでは起こらなかったこと。そういう意味で、これはもうゲームではなく新しい「体験」だといえると思います。

実際、「サマーレッスン」はキャラクターも1人だけですし、決してゲーム性が高いわけではない。同じくPS VRに「KITCHEN」(カプコン)というホラーゲームがありますが、これも手錠で縛られ椅子に拘束されている設定で、プレーヤーは何もできない。「サマーレッスン」も「KITCHEN」も普通のテレビ画面で眺めて遊んでいたら、まったく面白くなくなる。ゲーム性は一切ないのにここまで話題になっているのは、ゲームではなくVRという「体験」として成立しているからです。

おかげさまで「サマーレッスン」は好評で、国内のPS VR購入者のおよそ半数がプレーしています。従来のゲームとはまったく違う「体験」だということにいち早く着目して、それを再定義してVR上に再現したことがヒットにつながったといえるでしょう。

とはいえ、僕たちでさえもまだまだVRの知見は多くありません。後から「こんな体験も出来ればよかった」となっても対応できるように、「サマーレッスン」では配信という形にして、アイデアを実現できた段階で追加配信していく方法をとっています。次の配信日は未定ですが、現在はひかりと一緒に外で運動をしたり、花火を見に行くなどの体験も開発中。継続的なプロジェクトとして、VRの可能性を探っていければと思っています。

◇ ◇ ◇

次回は、「サマーレッスン」の反響やVR技術の展望などを聞く。実は海外での原田さんのセミナーには、ゲーム業界以外からの参加者が大勢訪れたという。彼らはVRを何に使おうとしているのか。

(ライター 小沼理=かみゆ)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界