主役はVR 次世代の「触れるVR」も体験できる

東京ゲームショウ2016

ゲーム業界の世界最大級の展示会「東京ゲームショウ 2016」が2016年9月15日、開幕した。ゲームショウは今年で20周年。大きな節目を迎えた今回は、VR(仮想現実感)ゲームが主役と言えるほど、さまざまなVRゲームが出展された。15年の東京ゲームショウでもVRゲームが注目を集めたが、今年は大手ゲームソフトメーカーのVRゲームを試遊できるのが大きな違いである。さらに、「触れるVR」をはじめとする、将来ゲームの主流になりそうな次世代技術も数多く展示された。

VRゲームの中では、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が16年10月13日に発売するヘッドマウントディスプレー(HMD)「PlayStation VR(PS VR)」に対応するものが多い。SIEブースと、VRに特化した「VR体験ゾーン」でおよそ50台のPS VRを用意したという。この2カ所で、大手ゲームソフトメーカーが開発したPS VR向けゲームをプレーできる。

試遊できるのは、例えばカプコンのバイオハザードシリーズの新作『BIOHAZARD 7 resident evil』やセガゲームスの『初音ミク VRフューチャーライブ』、バンダイナムコエンターテインメントの『サマーレッスン』や『アイドルマスターシンデレラガールズ ビューイングレボリューション』などである。

視線追跡可能なHMDで気を吐くベンチャー

PS VRだけでなく、大手メーカーやベンチャー企業もVR用HMDを出展。大手メーカーでは、台湾HTC社が既に販売中の「Vive」を展示している。

ベンチャー企業で気を吐くのが、FOVE(本社・東京)だ。同社は、16年11月3日から予約を開始するHMD「FOVE 0」をアピール。同HMDの最大の特徴は視線追跡機能を持つことである。この機能で、視線でゲームを操作したり、ゲーム内のキャラクターとアイコンタクトを取ったりできる。

VRを超えた先端技術

東京ゲームショウでは、VR時代の先を見据えた、今後のゲームを大きく変える可能性を秘めた最新技術が数多く出展されており、「先端技術」の見本市の様相を呈している。中でも、ゲームショウ20周年を記念した特設コーナー「エンターテインメントの未来」コーナーには、現在研究が進められている先端技術が集う。科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(ACCEL)で採択された「触原色に立脚した身体性メディア技術の基盤構築と応用展開(身体性メディアプロジェクト)」の成果として、「触れるVR」を可能にする技術を出展している。

例えば、PS VR用ソフト「Rez Infinite」をプレー時に、全身への触覚提示を可能にする「シナスタジアスーツ」を展示している。ゲーム画面内の映像変化に応じた触覚を装着者の全身に提示する。

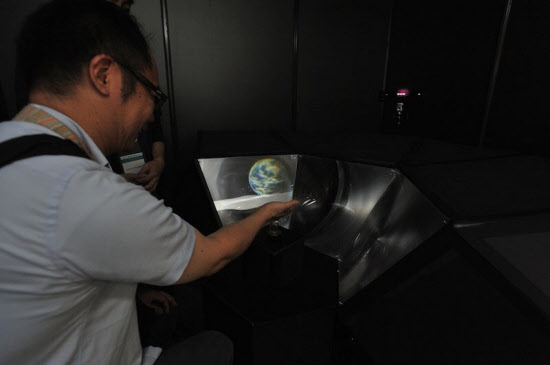

触れる3Dディスプレーが「HaptoMIRAGE(ハプトミラージュ)」である。目の前の空間に3Dのキャラクター映像が浮かび、触れながら同キャラクターとコミュニケーションを取れる。

脳波計を組み合わせた、一風変わったVR用HMD「Brainwave VRゴーグル」を出展したのが電通サイエンスジャムである。脳波からHMD装着者の「ストレス度」を推定し、その結果に応じて万華鏡のような映像を変化させて精神を鎮静させるコンテンツ「カレイドセラピー」を体験できる。

東京ゲームショウでは最新のAI(人工知能)技術も体験できる。例えば、日本マイクロソフトは、女子高生AI「りんな」のデモを披露。人間が作った曲に対して、りんなが歌詞を作って歌を歌う。歌はラップ調である。

VRの次には、何がゲーム業界の主役になるのか。そんな疑問の"答え"が、今年の東京ゲームショウで見られそうだ。

(日経エレクトロニクス 根津禎)

[日経トレンディネット 2016年9月15日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。