味と香り絶妙に引き立てる 栃木・鹿沼の「にらそば」

ニラは不思議な食材だ。別の食材とタッグを組むと、しばしば異次元の料理に化ける。例えば「ニラの卵とじ」や「ニラレバ炒め」。ともに出合いの妙があり、ニラが卵やレバーと引き立て合って、えも言われぬ独特の風味が表れる。ニラとソバの産地である栃木県鹿沼市で親しまれ、食文化として定着しているのが「にらそば」だ。これにも出合いの妙があった。

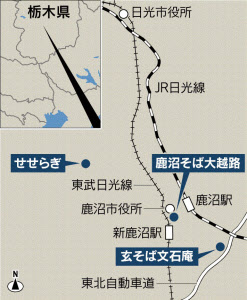

鹿沼市は東京から同県日光市に向かう途中にあり、かつては宿場町としてにぎわった。松尾芭蕉も「奥の細道」の道中で宿泊したとされる。街の外には農地が広がり、地元食材を使ったにらそばを市内の多くのそば店が提供。もりそばの上にゆでたニラがのっていたり、そばとニラが最初から交ざっていたりする。

そばとニラを箸でつまみ、つゆに付けて口に入れると、双方の香りが混ざる。歯応えの違いも心地よい。にらそばはどのように誕生したのか。戦後、鹿沼市などでニラの栽培が盛んになった。鹿沼そば振興会の米山慎太郎会長によると「客人が来たときにそばを打ってもてなす文化があった。客人が帰った後、家族は栽培したニラをゆで、そばと一緒に食べたと聞いている」。そばをニラで「増量」したわけだ。その後、地元名物としてPRしていったという。

市郊外の幹線道路沿いにある「玄そば文石庵(あん)」では、そばの上にニラがどっさり。「にらそばというからにはニラが多めの方がいい」と店主の斎藤正彦さんは笑う。そばは農家から仕入れて粗びきにし、ザラザラとした食感。パンチもある。ニラとそばがともに強く主張する。食べ応え十分だ。

一方、山あいの清流沿いにある「せせらぎ」のにらそばは軽い口当たりで、スルスルといくらでも食べられそう。近所の農家から仕入れたつややかなニラがのる。「ニラはゆで加減にこだわる」と店主の渡辺トミさん。客の8割がにらそばを注文する。

ニラとそばが初めから交ざっているのが「鹿沼そば大越路(おおこえじ)」のにらそば。店は市中心部の「まちの駅 新・鹿沼宿」にある。経営する大塚光幸さんは「交ぜるときれい」と語る。見た目も大切にする戦略だ。地元農協から仕入れた太いニラと平べったいそばが幾重にも重なる。

そばは縄文時代には日本に渡来していたとされる。ニラは奈良時代以前に日本に伝わったという。長い歴史を持つ両者が栃木県で出合い、舌と鼻腔(びくう)を魅了する存在になった。

栃木県はニラの収穫量が全国2位。農林水産省の統計によると、2018年は1万600トンだった。昭和40年代から栽培が広がった。ソバは全国で生産しているが、「鹿沼は日光連山の麓で昼夜の温度差が大きいため、おいしい」(鹿沼そば振興会の米山会長)という。夏に種をまく在来種は「甘みがあるのが特徴」(同)だ。ソバを栽培する農家の赤羽根新さんは収穫のタイミングに気を配り、量よりも品質を追求する。雨にも注意を払う。にらそばの味は、こうした熱心な生産者に支えられている。

(宇都宮支局長 伊藤健史)

[日本経済新聞夕刊2020年9月17日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。