コロナで悩む世界の名門大学 講義の録画に反対の声も

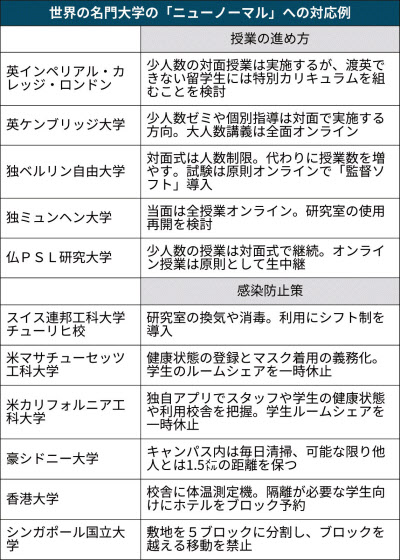

新型コロナウイルスの不安が消えないなかで学術水準をどう保つのか。世界の大学が試行錯誤している。少人数の対面授業とオンライン講義を併用するハイブリッド型授業や、ネット対応の試験監督ソフトの導入――。「ニューノーマル(新常態)」で高等教育の現場も大きく変わってきた。

レントゲンやアインシュタインらノーベル賞受賞者21人を輩出したスイス連邦工科大学チューリヒ校。コロナの影響で研究スタイルが変わった。

1時間ごと換気

「2人以上が在室する場合は原則1時間ごとに5~10分の換気」「扉の取っ手や照明スイッチなどは1日3回消毒」。マニュアル集には、研究室での感染防止策が細かく記されている。

同大は3月に校舎を閉鎖したが、感染が小康状態になった4月下旬に規制を緩めた。研究室の使用を認めたのも実験などが必要な分野が多いからだが、警戒は怠らない。

世界ランキングでアジア首位争いの常連であるシンガポール国立大学も感染防止に余念がない。敷地を5つのブロックに分け、学生やスタッフにブロックをまたいで移動しないように促す。感染者が出ても学内でのウイルス拡散を防ぐためだ。

感染に歯止めがかからない米国でも、ウイルス対策は必須となる。カリフォルニア工科大学は独自のアプリでキャンパスに立ち入る人の健康状態と移動経路を把握する。マサチューセッツ工科大学(MIT)は学生のルームシェアを休止した。

世界中から集まる学生と交流しながら自由な学生生活を送る――。そんなキャンパスライフも激変した。もはやコロナ前のような対面式を軸にしたカリキュラムは非現実的となり、少人数の対面授業とオンライン講義を併用する「ハイブリッド型」にシフトする大学が増えている。

英ケンブリッジ大学もそのひとつだ。10月からの新学年では学生の個別指導や、少人数でのディスカッションは校舎で行う。「現場で教育を受ける機会を与えたい」とビーゴ副学長代理は語る。

「密」を避けるため、400人収容の大講堂をあえて少人数ミーティングに活用する。学内でソーシャル・ディスタンス(社会的距離)を保てるように配慮するという。

講師「録画NG」

一方、大人数が聴講する講義はすべてオンラインに移行する。傘下の大学出版局と連携しながらデジタル授業でどう説得力や臨場感を持たせるか最終的な詰めを急ぐ。

もっとも「ハイブリッド型」も完璧ではない。フランス屈指の名門校、PSL研究大学では予想外のことが起きた。

「講義を録画し、ネットで流すことに反対」。講師陣からこんな声があがった。大学にとっては何度も使える便利な教材になるが、講師には教えるノウハウが安易に拡散されてしまうようにみえる。結局、オンライン講義は原則は生中継することで決着した。ファム副学長は「対面式と同じように『一度きりの授業』にした」と話す。

独ベルリン自由大学もオンライン授業のひずみを防ごうとに知恵を絞る。例えば、学生が自宅のパソコンで試験を受ける際、不正をどう防ぐのか。大学側が導いた解答は、ネット閲覧を制限する「試験監督ソフト」の導入だ。「ネット情報をコピペしてテストに解答」という不心得者を出さないようにするためだ。

新型コロナは授業や研究の進め方を揺さぶるだけでない。いま感染が深刻なのは、これまで留学先として人気のあった米国や英国だ。両国が感染抑制に手間取れば、人気が陰り、大学の地盤沈下にもつながりかねない。

例えば英国では、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)が、収入の2割に当たる最大1690万ポンド(約22億8000万円)の減少を予想する。英大学運営にも携わる高等教育経営コンサルタントのアーロン・ポーター氏は留学生が減れば「英国だけで年内に10~20大学が資金繰りに不安が生じる状態になる」と指摘する。

世界193カ国の留学予定者5万人弱を対象にした英クアクアレリ・シモンズ社の調査によると、ほぼ半分が「各国政府のコロナ対策を見極めて留学先を見直す」という。欧州ではドイツが学生に高く評価されている。この状態が長引けば留学生の流れが大きく変わり、国際ランキングや英米大学の経営問題に影響が出るかもしれない。

コロナ感染が世界に広がった今春、各地の名門大学は校舎の閉鎖や、急ごしらえのオンライン授業といった「緊急対応」でなんとか乗り切った。だがウイルスとの共存を前提としたニューノーマルは乗り越えられるのか。はっきりとした答えが見えないなか、アカデミズムの世界でもまだまだ手探りの対応が続く。

(ロンドン=今出川リアノン)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。