大学受験はAO・推薦が多数に まるで就活、専門塾も

「育てる入試」を考える(上)

入試本番シーズンに高校3年生が受験参考書ではない本を必死で読み進める。名古屋市のある女子生徒が手にするのはマーケティングや経済学のテキスト。「大学から入学前の課題として読むように言われているんです。あとは簿記と英語の勉強。4月からどんな授業をとるかということもじっくり考えています」。彼女は2019年12月に立教大学経営学部のAO(アドミッションオフィス)入試の合格通知を受け取っているのだ。

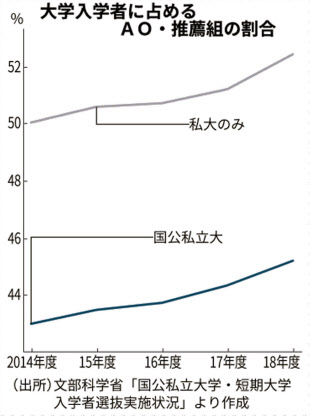

一般入試より早いAO・推薦入試で合格を勝ち取る生徒が増えている。「一芸に秀でたごく一部の学生向け」というイメージは過去のもの。文部科学省によると2018年度の国公私立大入学者に占めるAO・推薦組の割合は45%、私立大に限れば52%にのぼる。難関校も募集枠の拡大に力を入れ、慶応義塾大学は湘南藤沢キャンパス(SFC)にある総合政策学部・環境情報学部でAO・推薦の定員を21年度の新入生から1.5倍の300人に増員。早稲田大学も政治経済や社会科学など多くの学部でAO・推薦型の入試枠を増やし、一般入試による入学者数を逆転する長期目標を掲げる。国立大学協会もAO・推薦の定員を21年度までに3割に引き上げることをめざしている。

AO・推薦入試拡大の背景には、受験生、大学それぞれの事情がある。都市部に学生が集中するのを抑えたい国の政策によって大学側が定員管理を厳格化したことで、一般入試が以前より「狭き門」になっている。特に今春の進学をめざす現役生にとっては、21年1月に始まる大学入学共通テストが出題方法などを巡りゴタゴタしていることが、AO・推薦志向を強める理由になっているとみられる。

大学は「リスク回避」と「出会い」に期待

大学側が期待するのは「入学定員の確保」と「伸びしろのある学生との出会い」。少子化などで定員割れを懸念する大学には、早い段階で一定の入学者数を確定できるのは利点だ。明確な目的意識をもった多様な学生を受け入れることは、どの大学にとっても学内を活性化するメリットがある。

教育ジャーナリストの後藤健夫さんは「AO・推薦入試ではディスカッション能力のある学生を見つけられるという認識が大学側に定着してきた。一般入試の枠が減って倍率が上がることもブランド維持に役立つと考える大学が少なくない」と指摘する。21年度入学者選抜から推薦は「学校推薦型選抜」に、AOは「総合型選抜」に名称が変わるが、後藤さんは「長期的には入学定員の7~8割をこれらの入試で集める大学が増えていく」と予測する。

AO・推薦入試では生徒の何が評価されるのか。一般的に1次試験で「志望理由書」や「調査書」のほか、経験や資格などをまとめた「活動報告書」あるいは「ポートフォリオ」と呼ばれる自己PR資料を提出。2次試験で面接や小論文が課されるケースが多い。「あなたがいかに魅力的な人物なのか」や「中学卒業時に比べいかに人間的に成長したか」を自由に表現することを求められたり、「ものの見方や考え方に大きな影響を及ぼした人物や書物について説明してください」などと問われたりする。

冒頭の女子生徒が志望理由書に記したのは「ファッション業界の新たなビジネスモデルをつくる」との夢を抱くまでの話が中心。ファッションへの興味から高2の夏休みに英国の芸術大学に短期留学し、そこで現地の女子学生から、人気のファストファッションの裏に児童労働や環境汚染などの問題が潜んでいることを教えられ、問題意識を持ったことなどを書き込んだ。ただ「そもそも、あまり長い文章を書いたことがないし、自分の経験や興味、問題意識を将来の夢や大学で学びたいテーマにどう結びつければいいのかも全くわからず、最初は途方に暮れました」と振り返る。

必要なのは「自己分析」「プレゼン能力」

どんな対策が実際に必要になるのか。受験生や保護者の声で目立つのは「自己分析」や「プレゼン能力磨き」だ。帰国子女で複数のAO入試を経験した女子学生の母親は「娘がある時『私の軸は……』なんて言い出してびっくり。私は仕事で就活生に会うことが多いのですが、娘が使い出した言葉や悩んでいることが、彼らとまったく同じで驚きました」と話す。

AO・推薦入試をめざす生徒の間で存在感を増しているのが専門の講座を開いている塾や予備校だ。「問い合わせや受講者数は前年比3割増」という大手の早稲田塾では、生徒を中心に担任や講師がチームを組み、興味・関心の深掘りや将来ビジョンの明確化を促し、志望理由書や面接で役立つ表現力も育成するという。各分野で活躍する大学教授ら有識者を招く「未来発見プログラム」には、竹中平蔵・慶大名誉教授との「世界を知るサマースクールin 香港」や、ピーター・F・ドラッカー伊藤雅俊経営大学院の教授陣によるレクチャーもある。同塾事業本部の大沢雅紀本部長は「AOで難関大学を狙うには、高3から小手先の小論文・面接対策などをやっていたのでは太刀打ちできない。できるだけ高1、可能なら中3の終わりから来てほしい」と訴える。

保護者が必死に子どもに伴走するケースもある。AO専門塾に高2から週3回通い、春休みや夏休みの特別講座も受講したという女子生徒の母親はこう話す。「特に大変だったのが『ポートフォリオのデザイン講座』。いいものに仕上げるために、パソコンやイラストレーターなどのソフトまで買いました」。講座は6日間、朝10時から夕方4時までみっちり。その日に添削指導された内容を翌朝までに修正しなければならず、中身について一緒に悩んだり、過去にもらった賞状のコピーのためにコンビニまで走ったり、未明まで親子で格闘した。「学校ではサポートしてもらえないので、どうしても塾に頼らざるを得ず、2年間トータルで約300万円を注ぎ込みました」という。

受験対策の過熱は、高校生が「志望理由書や活動報告書に書くネタになるから」という理由でビジネスコンテストやボランティアに参加する本末転倒な事例も生んでいる。これには「一部の大学では『やったこと』ばかりを聞いて、そこから何を学び、将来にどう生かそうとしているかを聞き出す工夫ができていない」(前出の後藤さん)と大学側の問題を指摘する声もある。

慶大SFCなどをAO受験した私立高3年の女子生徒は「結果的には不合格だったけど、小中高で自分が何をやってきたかを振り返って整理していく中で、自分の価値観を見つめ直すことができた。AOを経験していれば就活は怖くないかもしれません」と語る。学力に偏重しない「育てる入試」とも呼ばれるAO・推薦入試のプロセスが、「受験エリート」を生み出すような旧来型と同じようなものになってはいけない。生徒だけでなく、高校や大学の現場の意識も問われている。

(ライター 石臥薫子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。