「1日1時間以上は仮想空間で」 2026年までに25%に

大河原克行のデータで見るファクト

「Metaverse(メタバース)」という言葉がよく聞かれるようになってきた。超越や高次、変化などの意味を持つ「Meta(メタ)」と、宇宙を指す「Universe(ユニバース)」を組み合わせた造語で、デジタル上に作られた仮想空間のことを指す。メタバースに参加した人々は「アバター」と呼ばれる自身の分身を操作しながら、さまざまな活動を行うことができる。

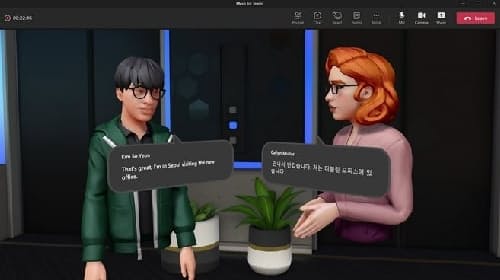

メタバース分野には、主要なIT(情報通信)企業がこぞって本格参入の意向を表明している。例えば米Facebook(フェイスブック)は2021年10月、社名を「Meta(メタ)」に変更し、メタバースを今後の主要な事業領域とすることを内外に宣言した。米Microsoft(マイクロソフト)は協業アプリ「Teams(チームズ)」に仮想空間で会議できる機能を22年内に加えると明らかにしている。米Google(グーグル)傘下のYouTubeも2月、「YouTubeの将来を語るうえでメタバースに触れないわけにはいきません」と公式ブログで発言した。

メタバースの波はIT企業の枠を超えてさまざまな業界に広がっている。米小売り大手のウォルマートはメタバースに関連する商標登録を申請した。米ウォルト・ディズニーや米バンク・オブ・アメリカもメタバース関連の特許申請を増やしている。

ただし、メタバースはまだ黎明(れいめい)期。その定義は人によって微妙に異なる。任天堂の人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」のようなゲーム上の空間をメタバースと表現する人もいれば、07年ごろに一大ブームを巻き起こした仮想世界「Second Life(セカンドライフ)」の再来ととらえる人もいるだろう。利用環境も仮想現実(VR)ゴーグルの装着が前提という人もいれば、スマートフォンやパソコンでも利用できなければダメだという人もいる。

米調査会社ガートナーは、メタバースを「仮想的に拡張された物理的現実とデジタル化された現実の融合によって創り出される集合的な仮想共有空間」と定義、「継続的な没入感(イマーシブ・エクスペリエンス)を提供し、タブレットからヘッドマウントディスプレーまで、デバイスに依存せず、さまざまなデバイスからアクセス可能」と位置づけている。

今後、メタバースが社会に浸透していくのに伴ってメタバースの定義や範囲は明確になっていくだろう。ガートナーは、26年までに人々の25%が仕事やショッピング、教育、エンターテインメントなどのために1日1時間以上をメタバースで過ごすようになると予測している。

ガートナーは「ベンダーはすでにユーザーがデジタル化された世界で生活を体験するための空間やサービスを構築しており、仮想クラスルームへの出席から、デジタル空間上の土地の購入、仮想住宅の建築に至るまで、将来的には、単一の環境であるメタバースのなかで行われるようになる」と分析する。

メタバースは消費者が日々接するあらゆるビジネスに影響を与え、働き方にも影響を及ぼすとみているわけだ。26年までに世界の組織の30%がメタバースに対応した製品やサービスを持つとも予測する。

すでに取り組みは始まっている。

KDDIと一般社団法人渋谷未来デザイン(東京・渋谷)、一般財団法人渋谷区観光協会(東京・渋谷)を中心とする「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」は渋谷区公認の仮想空間として「バーチャル渋谷」や「バーチャル原宿」を開設。仮想空間内にリアルな街並みを再現し、買い物などができるようにした。

三越伊勢丹ホールディングスもネット上の仮想空間に伊勢丹新宿本店を出現させた。買い物客は自宅で仮想空間上の百貨店を歩き回り、実際に買い物もできる。買った商品は現実世界の自宅に届けられる。

メタバースは職場にも広がる。前述したようにマイクロソフトが22年内にチームズに追加予定の仮想空間で会議できる機能を使えば、仮想空間内の会議室などに社員や関係者がアバターで参加して、没入感のある会議ができる。現実空間と同じように、偶然のすれ違いから会話が生まれ、そこで新たな発見につながるといったことの再現が狙いの一つだ。テレワークで希薄になった社員間の接点を補完できる可能性があるとみているわけだ。

まだ緒に就いたばかりのメタバースだが、数年後には仕事のやり方や生活を大きく変えそうだ。

ジャーナリスト。30年以上にわたって、IT・家電、エレクトロニクス業界を取材。ウェブ媒体やビジネス誌などで数多くの連載を持つほか、電機業界に関する著書も多数ある。

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界