「かゆみ」の悪循環を断つには 保湿と紫外線で対策

空気が乾燥する季節になると、すね、二の腕、背中などがかゆくなり、なかなか治らないという人は少なくない。また、アトピー性皮膚炎や肝臓病など病気に伴うかゆみに悩まされている人もいる。こうした「難治性のかゆみ」に対する治療法が少ないのは、これまで「かゆみの正体」がよく分かっていなかったことも理由の一つだ。

しかし、近年になってかゆみをもたらす神経の働きの全容が解明されたことで、身近なかゆみから難治性のかゆみまで、より有効な治療が行われるようになってきた。今回は、順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所 順天堂かゆみ研究センターのセンター長を務める高森建二特任教授に、最先端の「かゆみ研究」の成果を聞いた。乾燥がもたらすかゆみの秘密を解き明かそう。

かゆみの本質が解明されたのは今世紀に入ってから

かゆみは「引っかきたくなるような不快な感覚」と定義される。人間はなぜかゆみを感じるのか。それは、体の表面に危険な虫や刺激物がくっついたときに、それを払いのけようとする防衛反応の一つだと考えられている。

アジア初のかゆみの研究センターとして設立された順天堂かゆみ研究センターの高森建二特任教授は「とても身近な感覚にもかかわらず、長年、かゆみを伝える神経の仕組みは分かっていなかった」と解説する。例えば長年「かゆみは痛みの弱い感覚」と考えられてきた。皮膚など体の表面の感覚を脳に伝える神経には、伝達速度に応じA線維、B線維、C線維があるが、C線維は痛みとかゆみの両方を伝えていると考えられてきた。

しかし、1997年と2007年の研究で、かゆみを伝えるための独自のC線維が存在することが分かり、かゆみの研究は一気に加速することになった。高森特任教授は「米国では患者のQOL(生活の質)を大きく損ねるかゆみに注目が集まり、今ではかゆみの研究に大規模な予算が投入されている」と話す。

表皮と真皮の境界まで伸びているかゆみのC線維

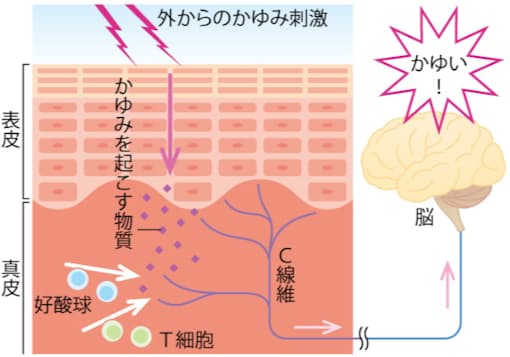

私たちの皮膚は外側から表皮、真皮、皮下組織に分けられるが、かゆみを伝えるC線維は、表皮と真皮の境界部近くまで伸びている。皮膚の表面が外界から刺激を受けたり、皮膚の細胞からかゆみを起こす物質が放出されると、C線維の先端(終末)がその刺激を感知して脳へ伝え、脳がかゆみとして認識する。神経の先端にはかゆみを引き起こす物質を感知する受容体(レセプター)がある。

図1 かゆみを伝えるC線維

高森特任教授は「つい最近まで、かゆみを引き起こす物質はヒスタミンが中心だと考えられており、かゆみを訴える患者には抗ヒスタミン薬が漫然と投与されてきた」と指摘する。しかし、じんましんなど抗ヒスタミン薬がよく効くかゆみもあるが、まったく効かないかゆみもある。アトピー性皮膚炎のかゆみはその代表で身近な乾燥肌によるかゆみもその一つだ。

抗ヒスタミン薬で効かないかゆみに効く薬を見つけ出す方法はC線維の受容体に結合する物質の探査だ。これまでに約30種類の物質が見つかっており、その受容体をターゲットとした医薬品の開発も進められている。

そして、もう一つのアプローチとして高森特任教授らの研究グループが解明したのは、皮膚のバリア機能の低下が強いかゆみをもたらすメカニズムだ。

皮膚のバリア機能の障害がかゆみの悪循環をもたらす

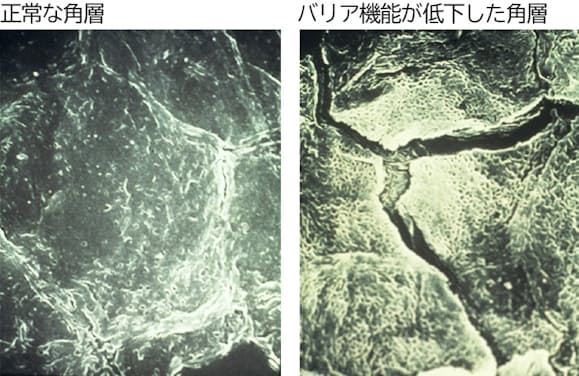

皮膚の表面にある角層では、角質細胞がしっかりと組まれたレンガの塀のように積み重なり、角質細胞の隙間はセラミドを中心とした脂質で埋められている。この角層の構造が外界の刺激から体を守ったり、体内の水分が外へ出るのを防いだりするバリアとなり、皮膚を乾燥から守っている。しかし、加齢など何らかの理由でレンガ同士をつないでいる脂質が減少すると、細胞と細胞の間に隙間ができるためバリア機能が低下。皮膚の水分が失われて乾燥肌になるとともに、外界の刺激や異物が侵入しやすくなる。

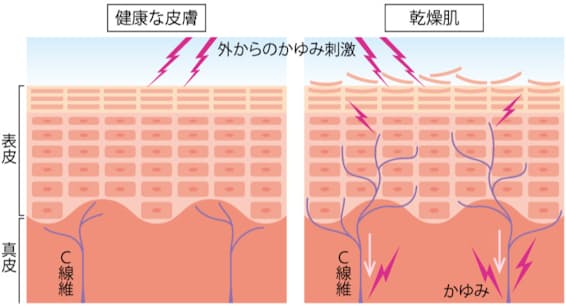

高森特任教授らは、アトピー性皮膚炎のモデル動物の実験により、乾燥肌になると、もともと表皮と真皮の境界部にとどまっていたかゆみを伝えるC線維が表皮の角層あたり、つまり体の表面近くまで伸びてくることを発見した。

高森特任教授によると、C線維の長さは、「伸びろ」という信号を送る神経伸長因子(NGF)と「伸びるな」という信号を送る神経反発因子(セマフォリン3A)のバランスで制御されているという。「通常は表皮のケラチノサイト(表皮角化細胞)という細胞がセマフォリン3Aを作り出し、C線維が伸びすぎないようにコントロールしているが、バリア機能が障害を受けるとその機能が低下しC線維が伸びてしまう」(高森特任教授)という。

図2 乾燥肌になると、なぜC線維が伸びるの?

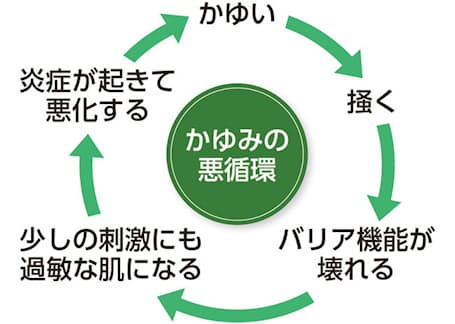

C線維が伸びると、乾燥肌の人はわずかな刺激でもかゆみを感じるようになり、肌をかく。するとバリア機能はより障害されC線維がさらに伸びてしまう「かゆみの悪循環」をもたらすという。

図3 かゆみの悪循環

悪循環が進む前からの保湿ケアがお勧め

こうした新たな発見はかゆみの治療をどう変えていくのか。

皮膚に発疹がないのにかゆみを感じる病気のことを皮膚掻痒(そうよう)症と呼んでおり、国内の調査では11.5%の人に見られ、女性より男性に多いという報告もある。身近な例としては、40~50代以上で秋口から春にかけての乾燥しがちな季節にかゆみを訴える老人性皮膚掻痒症がある。

順天堂かゆみ研究センターではケラチノサイトにおいてC線維の伸びを抑制するセマフォリン3Aが作られるメカニズムを解明し、2020年3月に発表した。ケラチノサイト機能を回復させるための医薬品は多くの皮膚掻痒症の治療に役立つと期待され高森特任教授らも創薬に取り組んでいるが「登場するまではC線維をうまくコントロールする生活習慣が大切だ」と高森特任教授は言う。

ポイントは保湿と紫外線だ。保湿剤には、油脂性軟膏(ワセリンなど)、尿素クリーム(ケラチナミン、ウレパールなど)、ヘパリン類似物質(ヒルドイドなど)、セラミド入りクリーム(キュレル、ロコベース、ヒフミドなど)などがある。「ベタつき」などがあることから、使用感など自分に合った保湿剤を選べばいい。

そして、より重要なのは「かゆくなる前から保湿を心がけること」(高森特任教授)である。まだ大丈夫と思わずに乾燥が気になったら保湿剤をしっかり使うことでC線維が伸びにくくなることも研究で明らかになった。

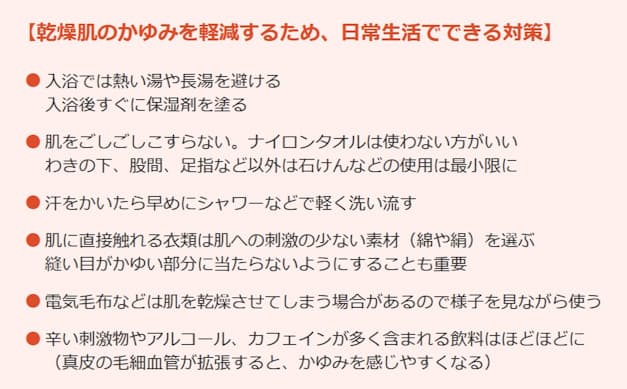

保湿と併せて次のような生活改善を行うことも効果的なかゆみ対策につながる。

日光を適度に浴びることもかゆみ対策に

また、紫外線を適度に浴びることもかゆみ対策になる。高森特任教授は「以前からアトピー性皮膚炎の治療に紫外線療法があった。なぜ紫外線が効くのか動物実験で調べたところ紫外線には伸びたC線維を退縮させる効果があることが分かった。最近は、冬でも紫外線対策をしている人が少なくないが、適度な紫外線を浴びることはかゆみを軽減することにつながる」と言う。

乾燥肌の人のかゆみ対策に保湿が重要なことは、よく知られていると思うが、そのメカニズムを知ることで、より念入りな対策に取り組むきっかけにしてほしい。

(ライター 荒川直樹、イラスト 三弓素青、図版制作 増田真一)

[日経Gooday2021年11月29日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。