がん治療後の不調を改善 支えるのは専門運動指導士

がんになっても働き続けたい~ルネサンス運動支援センター(上)

がんになった人が元気に仕事をするためには、体力の回復や体の不調の改善は重要だ。以前の記事「どんな『がん』でもリハビリ大事 体の機能低下を防ぐ」でがんのリハビリテーションの大切さをお伝えしたが、大阪にあるルネサンス運動支援センターでは、大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士が、運動を通じてがん患者の職場復帰やQOL(生活の質)の改善を支えている。

自身もがんになったライター、福島恵美が、がんになっても希望を持って働き続けるためのヒントを探るシリーズ。ルネサンス運動支援センターの責任者、沖本大さんにがん患者の体をサポートする取り組みを聞いた。

退院後にがん患者が運動できる場所として開設

――がん患者に特化したルネサンス運動支援センターは、大阪国際がんセンターの敷地内に2019年6月に開設されました。このような施設があることを私は最近知ったのですが、まず、運動支援センターができた経緯をお聞かせください。

沖本さん もともとは、大阪国際がんセンターの医師をはじめとした医療スタッフの皆さまが、入院中にリハビリを受けたがん患者さんの退院後の運動継続について、とても気にかけておられたことに始まります。この10年ほどで、がんは入院治療から通院治療が中心になりましたが、現在のがん患者さんのリハビリは基本的に入院期間中に行われ、退院後にリハビリや運動をしたくても適した場所があまりなかったからです。私たちルネサンスは、総合スポーツクラブや介護リハビリ施設などを運営し、企業や自治体に出向いて健康づくりを支援する活動にも取り組んでいることから、がん患者さんの退院後の運動支援ができるのではないかとルネサンス運動支援センターを開設することになりました。

――大阪国際がんセンターとは、どのように連携を取っているのですか。

沖本さん 病院内に運動支援センターの取り組みを推進するプロジェクトチームを作っていただき、整形外科など3人の医師やリハビリテーション科の理学療法士、看護師の方々が参加してくださっています。私たちの活動を定期的に報告したり、悩み事が出てきたときにはアドバイスを受けたりしています。大阪国際がんセンターは公的な医療機関ですし、民間事業者である弊社と個人情報の連携をすることはできません。病院内にパンフレットを置くなどして、運動支援センターでの運動の推進を働きかけてくださっています。患者さんの病気や治療内容などは、運動支援センターでイチからお聞きしています。

一人ひとりの体の状態を見ながらマンツーマンで指導

――ルネサンス運動支援センターは、どのような特徴のある施設でしょうか。

沖本さん がんやがんの治療によって起こる体の痛みや不調などを運動で解決に導くことができ、大阪国際がんセンターリハビリテーション科で技術指導を受け、専門知識・スキルを持つスタッフがいることです。当初はどのような形で運動指導するのがよいかを試行錯誤しましたが、今は一般のスポーツクラブでもパーソナルトレーナーが普及してきており、私たちもマンツーマンが適していると判断し、一人ひとりの体の状態に合わせて運動指導をしています。

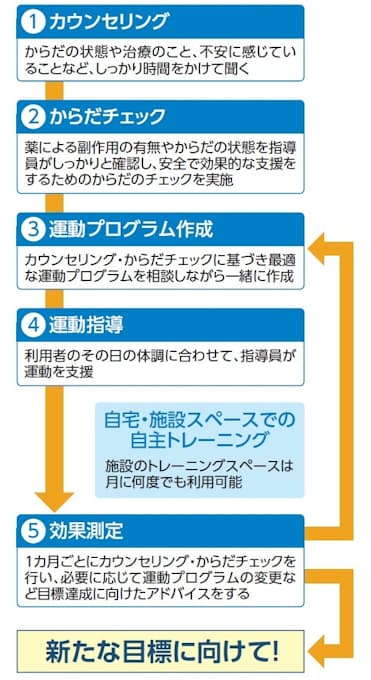

――最初にカウンセリングや体の状態を確認してから、個別に運動プログラムを作成し、1回60分ほどの運動指導を行うという流れですね。

沖本さん そうです。同じがんの種類で同じ治療を受けていても、体に出てくる不調、痛みは千差万別だと感じています。がん以外の病気やケガのある人も多く、個別性が高いです。気軽に運動指導を体験してもらえるように、相談会やロコモティブシンドロームなどの測定会を開催し、これまでに500人以上に参加してもらっています。実際に運動支援している方は120人以上で、4分の3が女性です。年齢は40代以上の方がほとんどで、特に手術後に肩が動きにくかったり、痛みが出たりする乳がんの方が全体の3分の1を占めています。「職場復帰を目指して体力を付けたい」、「体の動きづらいところや痛みを改善したい」などの悩みでお越しになられます。

全国にがん専門運動指導士を輩出しサバイバーを支援

――運動支援センターは大阪国際がんセンターとともに、2021年からがん専門運動指導士の養成も行っています。沖本さんはじめセンターの指導員の皆さんはこの資格を取得されていますが、そもそもどのような狙いがあるのでしょうか。

沖本さん 運動支援センターは、全国どこにもないがんに特化した施設です。アクセスしやすいところにいらっしゃるがん患者さんには直接、運動支援できますが、他の地域の方に対面での支援はできていない状況です。そのため、運動指導者を対象に、がんについての知識を持ち、患者さんのニーズに応じて運動支援できる人材を育成し、全国に輩出したいという狙いからがん専門運動指導士を養成しています。

具体的には、大阪国際がんセンターの医療スタッフによる講義の映像教材とテキストで事前に個人学習し、実技形式の集合学習を現在はオンラインで行っています。大阪国際がんセンター認定の資格になりますから、最終的に認定試験で認定基準を満たすことが必要です。これまでに養成講座を6回実施し、北は北海道、南は沖縄まで全国で約80人のがん専門運動指導士が誕生しました。彼らはすでにがんサバイバー(がん経験者)に運動を提供する機会がある人たちで、がんに対する理解を深めたいという思いからこの資格を取った人が多いです。2022年度は、がん専門運動指導士が新たながんサバイバーに運動支援していく体制づくりを推進していきたいと思っています。

できるところから継続して運動を

――私は2013年に悪性リンパ腫になり、抗がん剤治療のため入退院を繰り返しましたが、当時はリハビリをしていませんでした。仕事に復帰したときは体力不足を感じましたし、年齢とともに疲れやすくもなってきたので、家でスクワットなどの運動をするようになりました。今では体力がついて、疲れにくい体になってきたと感じているので、がんを経験した人に運動する大切さを知ってもらいたいという思いがあります。

沖本さん がんやがんの治療によって患者さんが抱える体の悩みの多くが、運動することで軽減したり改善したりすることが分かってきています。しかし、そのことがなかなか世間に知られていません。がん患者をサポートしている人でも、がん患者さんの運動効果についての理解が進んでいないところもあり、広く伝えていかなければいけないと感じています。

実際には特別なエクササイズをするわけではなく、患者さんの体に適した運動を継続して行うことで効果が得られることがほとんどです。運動というと、汗をかいて体を大きく動かすことをイメージされるかもしれませんが、日常の延長線上にあるような体の動きから始めていただけるといいと思います。

例えば、乳がんで肩関節の動く範囲が狭いことで悩まれている方は、肩を動かすと痛いから、怖くて動かせなかったりします。でも、その方にとって肩を上げ下げする、肩を回すというのは必要な運動だったりするんですね。運動支援センターのYouTubeチャンネルではお悩み別解決動画を公開していますから、動画を見て運動してもらってもいいですし、対面でもっと運動したいという方は実際にセンターに来ていただくといいかなと思います。私たちとしては、運動を通じて患者さんの悩みを解決し、病気になっても自分らしい人生を送っていける社会を作っていきたいとの思いで取り組んでいます。

◇ ◇ ◇

後編では、運動支援センターを利用中で、職場復帰したがん患者の体験談をお伝えする。

(ライター 福島恵美)

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界