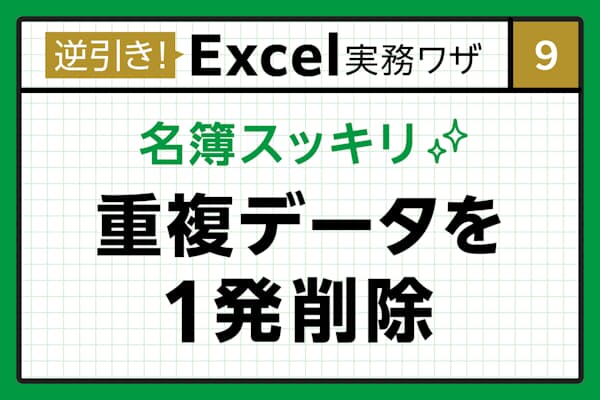

仕事を楽しむ社員が伸びる 令和の若手はこれで育てる

『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』

若手リーダーに贈る教科書

仕事で部下を「遊ばせる」と聞くと、顔をしかめる人がいるかもしれない。本書『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』を読むと、書名のとおり、部下を遊ばせる、つまり部下の自律を促し、その発想や能力を引き出すことで、新たな仕事のアイデアを生み出す可能性があることがわかる。上司の指示に従い管理に従順を貫く部下と、仕事を楽しみながら創造性を発揮し次々と課題解決をこなす部下。どちらの社員を育てればいいのか、その違いは明らかだ。

新型コロナウイルス感染症対策で導入が広がったテレワークだが、対面で仕事をする従来の慣行で部下の仕事を管理してきたビジネスパーソンにとっては、ますます部下の育成が難しくなっていると、著書は説く。オンラインによる仕事の管理が普及しつつある新常態(ニューノーマール)で、生産性を高めるにはどうすればいいのか。テレワークを念頭に置き、これからの社員育成を考えるリーダー層にぜひ読んでほしいのが、この一冊だ。

◇ ◇ ◇

著者の神谷俊氏は1983年神奈川県生まれ。2014年に法政大学大学院経営組織研究科修士課程修了。16年に企業コンサルティングや調査を手がけるエスノグラファーを創業。本書によると、企業や地域をフィールドに活動。定量調査では見いだされない人間社会の様相をひもとき、多数の組織開発、製品開発プロジェクトに貢献した、とあります。20年4月にはリモート環境下の「職場」を研究するバーチャルワークブレイスラボを設立。大手企業からベンチャー企業まで、数多くの企業のテレワーク導入支援を手がけています。

仕事を楽しむ

テレワークの導入が進み、仕事がオンラインで行え、場所を問わず働ける環境が整ってきました。生産性が上がったという反応がある半面、社員の間からは自己管理が難しく逆に生産性が下がった、従来の対面での仕事のほうが良かった、などの見方も聞かれ、なかなか定着しない結果もあるようです。

この差は何でしょうか。筆者はこれら社員が自律的に仕事ができるかどうかを理由に挙げます。本書は全5章で構成し、第1章と第2章では、管理職と社員双方の声を拾い事例を扱いながら、その問題点や課題を検証しています。次に第3章では、社員の目線にたち、仕事に「遊び」を取り入れることでどんなメリットがあるのかを説明し、続く第4章では管理職の側からみて、社員の自律を促す効果とその解決法を記しています。最後の第5章では、社員の自律を促す手法を、より高次の組織という視点で論じています。