老化抑制のカギ握る「オートファジー」とは?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)オートファジーとは"細胞が自力で自分を新品にする"機能のこと

(2)ヒトの場合おそらく60歳を過ぎた頃から急速にその働きは低下する

(3)オートファジーにブレーキをかける「ルビコン」は高たんぱく質食を食べると増える

答えは次ページ

答えと解説

正解(オートファジーの説明として間違っているもの)は、(3)オートファジーにブレーキをかける「ルビコン」は高たんぱく質食を食べると増える です。ルビコンは、「高たんぱく質食」ではなく「高脂肪食」を食べると増えることが分かっています。

老化制御に関する研究が世界中で加速しています。医学的に老化を捉えるとき、欠かせないキーワードが「オートファジー」です。

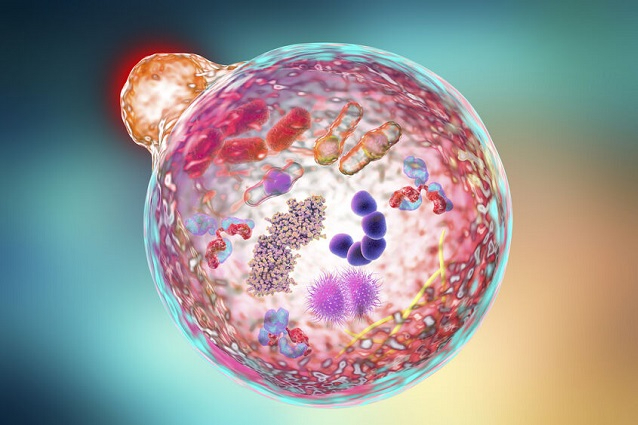

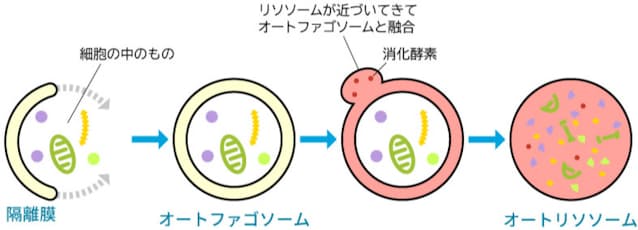

オートファジーとは、私たちの体の全身の細胞の内側で少しずつ行われている、回収、分解、リサイクルのシステムで、ざっくり言えば「細胞が自力で自分を新品にする機能」のこと。毎日、車のどこかの部品を交換しているとずっと新車状態が保たれることを想像するとわかりやすいでしょう(詳細は「老化抑制のカギを握る『オートファジー』 最新研究で見えてきたその驚異の機能」をご覧ください)。

オートファジーは細胞が自分の力で自分を新品にする機能

細胞は生命の基本単位であり、私たちが健康であるためには、細胞が健康であることが大事です。ならば、オートファジーが行われている限り私たちは健康でいられるはず、と思う人も多いでしょう。

ところが、オートファジーの研究を行う大阪大学栄誉教授の吉森保氏は、「オートファジーは60代以降、急速にその働きが低下すると私は考えています。各種の動物で加齢による働きの低下が観察され、ヒトの免疫細胞などでも同様の低下が確認されています」と言います。

人間の場合、何歳でオートファジーの働きが低下するかは正確にはわかっていませんが、動物の場合、生殖年齢を過ぎるとオートファジーがガクンと低下し、その年齢をヒトに換算すると60歳ぐらいなのだそうです。

また、免疫抗体を作る力の低下や、がん、アルツハイマー病、パーキンソン病など、オートファジーと関連する病気になる確率が、いずれも60代以降に高くなることにも、オートファジーの低下が関わると考えられています。

では、なぜオートファジーの働きは下がるのでしょう。もし下がらないようにしたら、一体どうなるのでしょうか。誰もが気になるところでしょう。

吉森氏も、「なぜ年をとるとオートファジーの働きが悪くなるのか。その原因を取り除き、オートファジーが働くようにしたらどうなるのか」と考えました。そして、2009年にオートファジーを止める働きを持つタンパク質「ルビコン」の存在を世界で初めて突き止めました[注1]。

「ルビコン」は脂っこいものを過剰に食べると増える

「私たちが発見したルビコンは、オートファジーが活性化しすぎないようにその働きにブレーキをかけるタンパク質です。オートファジーが活性化しすぎると、色々なものを分解しすぎてしまいます。それを止めるためにこのルビコンが存在する、と考えています。オートファジーに関わるタンパク質はルビコン以外にも30個以上見つかっていますが、ほとんどがオートファジーを活性化する"アクセル役"です。オートファジーにブレーキをかけるタンパク質はルビコンを含め、数種類しか見つかっていません」(吉森氏)

吉森氏は、高脂肪食を与えて脂肪肝になったマウスの肝臓でオートファジーの働きが低下していることに気付き、その原因を調べる中で、このルビコンが、脂肪肝マウスの肝臓で増えていることを突き止めました。次に、ルビコンを肝臓で作れなくしたマウスに高脂肪食を与えたところ、オートファジーの働きは低下せず、脂肪肝にならないことを見いだしました[注2]。

「人類は長い飢餓との闘いの歴史の中で生きてきました。たまに食糧にありついたときには、貴重なエネルギー源となる脂肪を肝臓にたくわえることが必要となります。このときオートファジーが活発に働くと、脂肪を貯蔵する脂肪滴という細胞小器官(オルガネラ)を分解してしまうので都合が悪い。そこで、飢餓に備えて脂肪をたくわえるために、ブレーキ役のルビコンが肝臓では必要だったのではと考えています」(吉森氏)

[注1]Nat Cell Biol. 2009 Apr;11(4):385-96.

[注2]Hepatology. 2016 Dec;64(6):1994-2014.

しかし、飢餓の心配がほぼなくなった現代では、脂肪のとりすぎは脂肪肝の要因になってしまいます。なかでも非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease: NAFLD)は近年、先進国で人口の約30%が罹患し増加傾向にあるとされます。また、NAFLDのうち約10%は非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis: NASH)に進展し、肝硬変や肝がん発症につながります。そうしたことから、ルビコンの働きを妨害し、オートファジーを肝臓できちんと働かせることが可能になれば、脂肪肝の治療法確立につながるかもしれない、と期待されています。

「ルビコン」は加齢でも増え、ないと寿命が延長!?

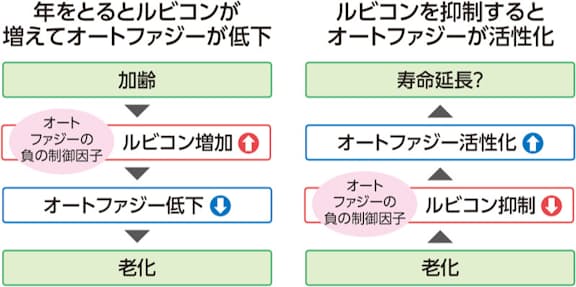

続いて吉森氏は、老化とルビコンの関係についても研究を進めました。その結果、線虫(ヒモ状の動物で、老化や寿命の研究でよく用いられる)、ショウジョウバエ、マウスの組織では、加齢に伴いルビコンが増加すること、そしてルビコンをなくした線虫では、寿命が1.2倍に延びることがわかりました[注3]。1.2倍とは、例えば80歳の寿命が96歳に延びるようなものです。

「さらに予想外のことが起こったのです。年をとると線虫はゴニョゴニョと動き回れなくなるのですが、ルビコンをなくしてオートファジーがさかんに起こるようにすると、年をとってからも、通常の約2倍も激しく動き回ったのです。人間でいえば、80歳を超えてフルマラソンを完走できるような状態になったのです」(吉森氏)

これらの結果から、加齢に伴ってルビコンが増えることが、加齢によるオートファジー低下に関わることがわかります。また、ルビコンを抑制できれば、寿命の延長や老化による活動力低下を予防できる可能性があるともいえます。

こうした研究が進むことで、もしかしたら10年後ぐらいには老化を抑制する医薬品が登場するかもしれません。老化抑制が実現可能なものとなったとき、私たちは何を選ぶのか、どう生きたいのか、正しい情報を集め、真剣に考えたいところです。

[注3]Nat Commun. 2019 Feb 19;10(1):847.

(図版作成 増田真一)

[日経Gooday2022年10月17日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。