保存データが開けない、デジタル機器はロックが障壁に

デジタル遺品管理術(2)

ビジネススキル故人が残したデジタル機器やデータを「デジタル遺品」と呼ぶことがあります。デジタル機器を使っていれば、ファイルだけでなく操作履歴やクラウドサービスの契約など、多くのデジタルデータが残っています。ある日突然やってくる「別れ」に備えておかないと、周囲の人に迷惑をかけたり、大事なものを渡すことができなかったり、見られたくないデータを見られたりするかもしれません。そんな事態に陥らないように今から備えておきましょう。5回にわたって徹底解説します。

◇ ◇ ◇

まずはデジタル機器と、その中に保存されたデータについて考えていこう。

本人が死亡した場合、デジタル機器は民法上の相続財産として扱われる。5万円(時価)を超えるものは個別に申告する必要があるのだが、パソコンの減価償却は4年と短いこともあり、5万円を超えない「家財一式」に含めて申告することが多い。いずれにせよ、相続人で協議して機器ごとの相続者を決めることになる。

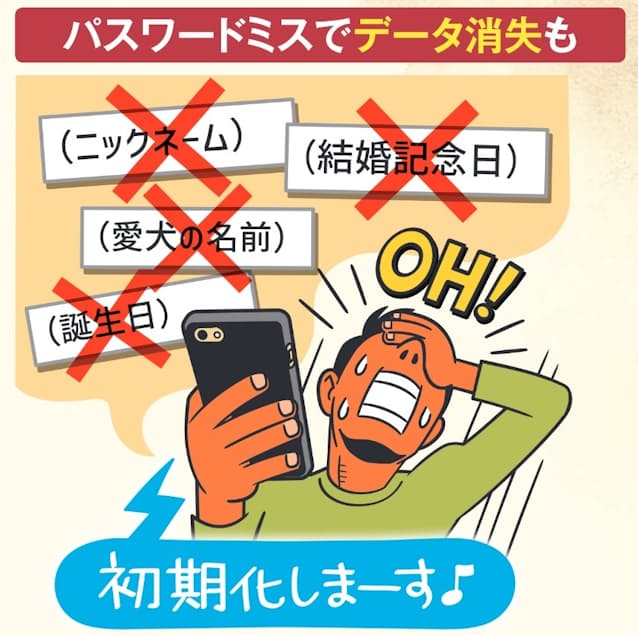

相続したデジタル機器のパスワードがわからないと、当てずっぽうで入力してみる人もいそうだ。しかし、間違ったパスワードを繰り返し入力すると初期化される機器もある(図1)。スマホのロック解除は専門業者でも難しく、解除方法がわからないと初期化される可能性が高い。

図1 デジタル機器のパスワードがわからないと、保存されたデータが見られない。スマホは何度かパスワードを間違えると初期化されることもあるので注意が必要だ

パソコンの場合、パスワードを間違えてもデータが消える危険性は少ないが、当てずっぽうで開く可能性も低い。ただし、内蔵ドライブを取り出して別のパソコンに接続するなど、中身を確認する手段は残されている。

ロックが解除できなくて初期化されたり廃棄されたりするのを避けるには、解除方法を紙に書き留めておくのが一番だ。鍵のかかる引き出しなど、普段は見られず、何かあったときに発見されやすい場所にしまっておこう。

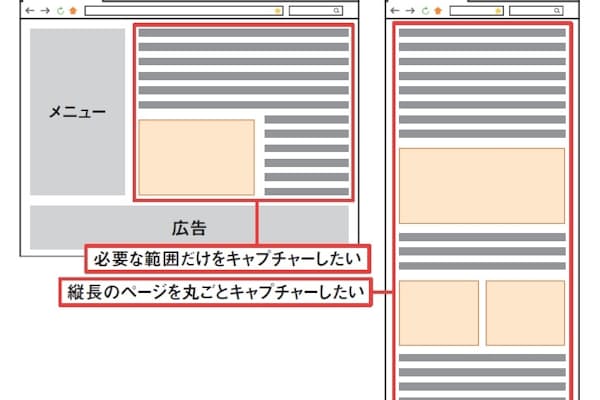

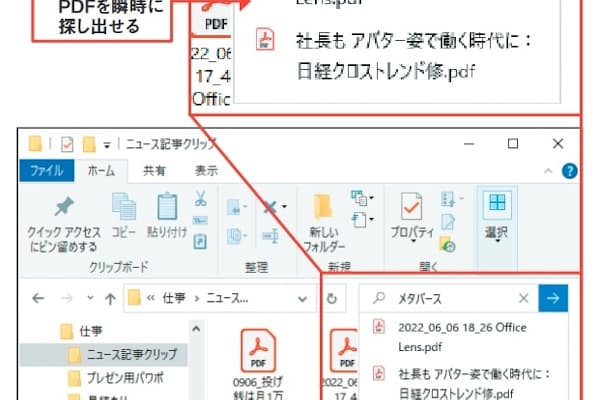

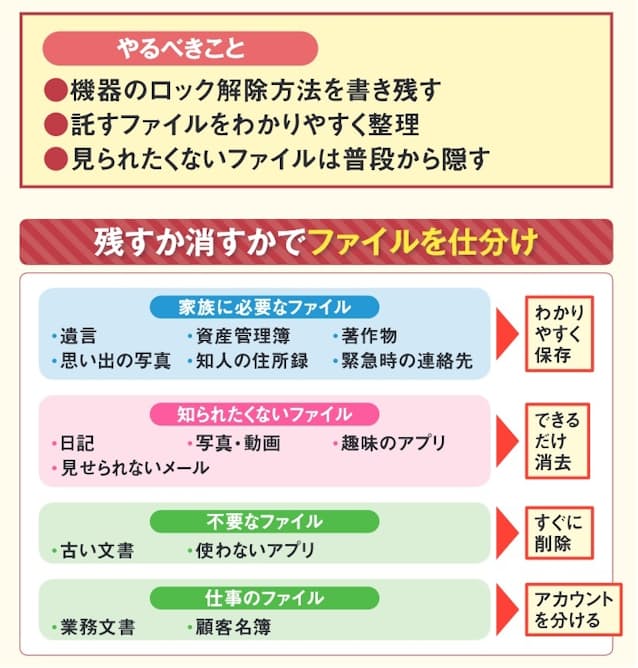

ロックは解除されるものと考えて、やっておきたいのがファイルの仕分けだ。わかりやすくファイルを整理し、見せたくないファイルは隠す(図2)。

図2 家族に見せるべきファイルと、できれば見せたくないファイルに仕分けてから対処を考えよう