ブラック企業かどうか、私がきめる? 働き方の軸とは

ふつうの大学生のための就活ガイド 第10話

N大学経済学部3年生の美咲は、安藤先生のところへ就活の相談に来ています。前回は企業研究の進め方や、働き方の実態をどう調べるかについて聞きました。

就職活動を友人と協力するメリットとは

美咲 この前サークルの友達に、就職活動で協力し合わないかって誘われたんです。情報交換のためにSNS(交流サイト)のグループを作るみたいで、それに入るか迷っています。

安藤先生 そうでしたか。松本さんはどこに引っかかっているんですか?

美咲 本音では入りたいと思っています。就活の情報交換をしたり、励まし合ったりと、良いことがたくさんあると思います。あと、最初に疑問として挙げていた中に「ブラック企業の見分け方は?」と書きましたが、そのあたりも情報交換できたらいいなと。

でも、みんなが内定をもらっている頃に自分だけもらえなかったら恥ずかしいし、やっぱりやめておこうかなとも思うんです。

安藤先生 なるほど。とはいえ、協力し合ったほうが、みなさんの就職が納得のいく形で決まる可能性は高くなると思います。

美咲 やはりそうですか!

安藤先生 友達と就職活動で協力することのメリットは、主に3つあります。1つ目は、すでに気づいている通り、互いに情報交換ができます。これは就職活動を続けていく上でモチベーションを維持するためにも有益です。

2つ目は、互いにアドバイスできることです。自分1人だけで自己分析をいくらやっても、その方向性が間違っていたり、アピールの仕方が間違っていたりしたら、良い結果は得られません。けれども、就職活動がうまくいっている友達にエントリーシートの記載内容を見てもらったり、友達と一緒に面接の受け答えを練習したりすることで互いに改善できる点を見つけられるでしょう。

3つ目は、他人から見た自分を認識できるようになるということです。友人とは言っても、自分とは別の人間であり他人です。その他人から、自分がどのようなキャラクターだと認識されているのか、また初対面ではどのように見えるのかなどを伝え合うことは有益です。

美咲 初対面の印象、ですか?

安藤先生 そうです。面接で初めて会うことになる面接担当者は、最初に向かい合った瞬間や会話の入り口部分ですでに学生への評価を始めています。そしてその後のやり取りは、その第一印象を確認するためのものになりやすいのです。よって自分がどのように見えるのかを知っておくことで、対応策を考えることができますね。

また、グループワークや集団面接が行われる際に、自分はどのような役割を果たすのか、またどのような立ち位置でいくのかを検討できるというメリットもあります。

美咲 なるほど。

安藤先生 一方で、情報に振り回されたり、うまくいっている友達をみて嫉妬してしまい精神的に不安定になってしまうなど、負の効果も存在します。その点は、松本さんも気づいているようですので、注意しましょう。

美咲 そうですよね……。誘ってくれた子は、大学に入ってから、ずっと仲良くしてきた友達なので、一緒に就活を頑張りたいと思います。

安藤先生 さて、松本さんは「就職した先がブラック企業だったらどうするのか?」ということを気にしているようですね?

美咲 はい、でもこれも友達と企業の情報を交換し合ったら、事前にいろいろわかるし、大丈夫そうですよね。私が入っているサークルの代表も情報交換の仲間に入るみたいなんですが、この友達が企業のことにとても詳しいんです。だから大丈夫かなと思いました。

ブラック企業かどうか、友人との情報交換ではわからない

安藤先生 いいえ。残念ながら、友達との情報交換で「ブラック企業か否か?」は、わからないと思いますよ。

美咲 え!? なんでですか?

安藤先生 友人との情報交換により、できることは多くあります。例えば、効率の良い企業研究の方法や、OB訪問の内容共有などもいいかもしれませんね。

しかし「ブラック企業か否か?」については、友達との情報交換だけでは明確には判断できません。なぜなら、前回お話ししたように、給料未払いや休日なしといった明らかな法律違反を行う企業は別として、ブラック企業かを決めるのは松本さん自身という面があるからです。

ちなみに法令違反については、例えば厚生労働省から「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が定期的に公表されています。このリストをみる際には、企業名を確認することよりも、どのような事案が起こりうるのかを見ておくとよいでしょう。

美咲 はい、でも「ブラック企業かどうかを私が決める」というのがよくわかリません。

安藤先生 例えば、普通の家庭に生まれた若者が起業して、一代で大きな会社を作り上げたといった人の体験談や伝記を読んだことはありませんか?

大抵の場合、そういった人が会社を起こす際の逸話として、例えばトラックのドライバーとして働くことで起業資金を貯めたとか、スキルを身につけるためにあえて長時間働いたといった話がでてきませんか?

もちろん現代は、起業のためにクラウドファウンディングを活用するといった方法もあります。しかし、それはまだまだ一般的ではないでしょう。

美咲 私は人材業界に関心があるので、B社の創業者の本を読みました。確かに若い頃は、非常に長時間働いていました。

安藤先生 そうなんです。でも、下積み時代のその創業者に「そんなに働かされて大丈夫ですか?その企業はブラックですよ」と伝えたとしたら、どんな反応が返ってくると思いますか?

美咲 むしろ、将来の目標に向かって働いているのだから、「もっと働きたいのだから邪魔しないでくれ」などと言われるかもしれませんね。

安藤先生 その通りです。つまり、働き方の話と同じく、「ブラック企業か否か?」を決めるのは自分の目標や自分の軸次第という面があるということです。ただし、くどいようですが、これはあくまで健康被害を起こすような働き方はしないことが大前提です。働き方に関する満足度は、仕事内容や労働時間、そしてそれに見合う賃金や経験が得られるのかなど、複数の要素を総合的に判断して決まることになります。

そして人間関係に関わることも重要です。一緒に働く人が協力的か否かなど、職場の雰囲気も大事ですよね。

美咲 はい。

安藤先生 新入社員の松本さんが、非効率的な仕事のやり方をしているのに誰も助けてくれない、教育してくれないという状況は困りますよね?

美咲 それなんです! 実はそこを一番心配しています。

私の目指している人材サービス業界って、働きやすい制度自体は整っているみたいなんですが、すごく個人主義で成果主義な感じがするんですよね。もちろん成果は大事ですけど、一緒に働く人々と楽しく仕事していくことも私は大事だなと思っていて。

安藤先生 松本さん。前回、企業研究は「自分が幸せに働くために」するものだという話をしましたよね。

会社説明会や選考が進んでいくと、会社側は「この人と一緒に働きたいか?」という目線で学生を評価していくわけですけど、一方で学生の側も「この会社で働きたいか?」ということを見極めていくことが必要になります。

そのためには自分が会社で働くうえで大切にしていることを明確にしておく必要があります。ちょっと書き出してみませんか?

働きやすさ、企業の規模も影響

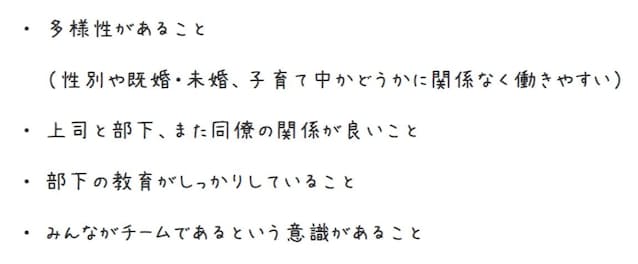

美咲 はい。わかりました。そうだなぁ。大切にしていること……、例えば、

こんな感じですかね。

安藤先生 わかりました。松本さんが働く上で、「働く仲間との関係が良い」ということはとても重要な要素なのですね。

さて、人間関係を重視する場合、全体的な雰囲気、これを社風などとも言いますね、それだけではなく、働く企業の規模も満足度に影響を与えることになります。人と人との関係は、やはり相性がありますから。

美咲 企業規模、ですか?

安藤先生 例えば、複数の部署や事務所があって、社員が500人以上いるような企業であれば、配属された部署の人間関係が合わなかった場合にも配置転換や上司が入れ替わることが定期的に発生します。苦手な人と一緒に働くことになっても、「長くてもあと1年間!」などと終わりが見えていれば、案外我慢できるものです。

一方で、50人以下など小規模な企業の場合には、人間関係は固定化されています。つまり、ずっと同じ人たちと仕事をしなければならない。このような場合には、やはりその会社の人や雰囲気が自分の価値観に合うかということをより慎重に見極めなければいけません。

美咲 そうですね。

安藤先生 ただし非常に相性が良い会社を見つけることができれば、小規模な会社の方が慣れ親しんだ同じメンバーで働けることから働きやすい環境だといえるでしょう。

美咲 なるほど。会社の規模も働きやすさの面では大事な要素なんですね。ありがとうございました。

◇ ◇ ◇

今回で美咲のストーリー、および連載の本編は終了です。次回は、コロナ禍の就活でよく学生が悩む、オンライン面接などの疑問について、Q&A形式で安藤先生が答えていきます。この連載の内容と連動した就活本「経済学部教授とキャリアコンサルが教える就活最強の教科書」(日本経済新聞出版)も発売中です。

日本大学経済学部教授。2004年東京大学博士(経済学)。政策研究大学院大学助教授、日本大学大学院総合科学研究科准教授などを経て、18年より現職。専門は契約理論、労働経済学、法と経済学。厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で公益代表委員などを務める。著書に「これだけは知っておきたい 働き方の教科書」(ちくま新書)など。

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。