座れぬ・行き先?… 乗客の声で検証、上野東京ライン

「日本一の混雑区間」の混雑が解消へ

まずは東京駅で乗客の声を拾ってみた。

<証言1>

「朝の通勤ラッシュ時、上野から東京までの車内混雑が緩和された」(京浜東北線ユーザー)

茨城方面からの常磐線、栃木・群馬方面からの宇都宮・高崎線はこれまで、上野駅で山手線や京浜東北線に乗り換える必要があった。このため上野駅から東京駅方面へ走る路線は激しく混雑していた。国土交通省がまとめた混雑率(2013年度)では山手線の「上野→御徒町」間が202%、京浜東北線の同区間が200%と日本で最も混み合う区間だった。

上野東京ライン開業後はどうなったか。JR東日本に尋ねたところ、「3月中旬の混雑率は、30ポイントほど下がりました」。山手線、京浜東北線とも170%ほどだという。

「春休み期間と重なっているので、まだ評価する段階ではない」というが、東京駅で何人かに尋ねたところ「開業前後で大きく変わった。以前ほどギュウギュウではないです」との声が複数聞かれた。効果は現れているようだ。

<証言2>

「今までより通勤時間が短くなった」(高崎線ユーザー)

上野駅での乗り換えが不要になり、大宮駅から東京駅までの所要時間は9分、品川駅までは10分短縮された。「朝の10分は助かる」との声があった。

一方で、「直通運転が始まったことで遅延が連鎖して、遅れることも多い」との指摘もあった。

「東京駅で座れなくなった」

<証言3>

「帰りの電車で座れなくなった」(東海道線ユーザー)

東海道線はこれまで、東京駅が始発駅だった。帰りのラッシュ時でも、少し待てば座って帰れたという。しかし上野東京ライン開業で常磐・宇都宮・高崎線と東海道線の直通運転が始まり、東京駅が始発ではなくなった。このため待っても座れないようになったという。

「東海道線は混雑が激しくなった」との指摘もあった。高崎線などの乗客が加わったことや、ダイヤ変更でこれまで15両編成だった時間帯に10両編成の電車が来るようになったことなどが影響したようだ。

常磐・宇都宮・高崎線ユーザーからも、上野始発がなくなった影響で「帰りに座れなくなった」との声があるようだ。今後、東京や上野始発列車の増発を求める声が高まりそうだ。

最長4時間48分 のぞみ「東京―小倉」並み

<証言4>

「乗り換えなしで行ける範囲が増えて便利だけど、寝過ごしたら怖い」(東海道線ユーザー)

これまでも京浜東北線や湘南新宿ラインなど、広域で走る路線はあった。だが上野東京ラインの大きな特徴は、とにかく時間が長いこと。そこで、どのくらい長いのか、時刻表で調べてみた。

上野東京ラインで最も長い時間を走るのは、18時51分に東海道線熱海駅(静岡県熱海市)を出発し、宇都宮線の黒磯駅(栃木県那須塩原市)に23時39分に到着する列車だ。所要時間はなんと、4時間48分。これは新幹線(のぞみ)で東京駅から小倉駅(北九州市)まで走るのとほぼ同じだ。

前橋発沼津行きという列車もあった。こちらは最長4時間39分。ほかにも4時間を超える列車が目立つ。確かに寝過ごしたら恐ろしいことになりそうだ。

ちなみに同じように広域を走る湘南新宿ラインだとどうか。調べてみると、最も長いのが前橋発小田原行きの列車で、所要時間は3時間46分。おおむね3時間前後が多かった。

高萩・黒磯・籠原…… なじみの薄い駅名も

<証言5>

「行き先に知らない駅名が増えた」(東海道線ユーザー)

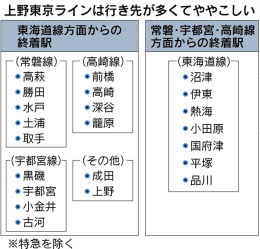

上野東京ラインは複数の路線が乗り入れるため、行き先表示がややこしい。しかも車両編成の都合で常磐線だけでも5つも終着駅がある。

特に戸惑っているのは東海道線ユーザーだろう。東海道線から上野方面に向かう場合、行き先表示がなんと、15もあるのだ。

しかも行き先によってはどれに乗ってもいいわけではない。例えば東京駅から北千住駅に向かう場合。北千住駅は常磐線になるので「水戸行き」や「土浦行き」が正解。「宇都宮行き」や「高崎行き」に乗ると間違いだ。確認せずに飛び乗ったら面倒なことになってしまう。

宇都宮や高崎、水戸などはまだいい。高萩駅(茨城県高萩市)や黒磯駅、籠(かご)原駅(埼玉県熊谷市)などはどこにあるか、イメージできない人も多いだろう。駅の表示など、丁寧な対応が求められる。

上野東京vs.湘南新宿 大宮―横浜、早いのは?

東京駅で乗客に聞いていたところ、「上野東京ラインと湘南新宿ラインがまぎらわしい」との声があった。確かに、名前が似ていて混同する人もいそうだ。しかもルートも似ている。いったいこの2つ、何が違うのか。

「湘南新宿ラインは、宇都宮線と横須賀線、高崎線と東海道線を相互直通運転する路線です」。JR東の広報担当者が教えてくれた。どちらも新宿駅を通ることからこの名がついた。上野東京ラインもそうだが、湘南新宿ラインも正式な路線名ではなく、ルート全体の愛称になっているという。

上野東京ラインとはルートが重なる部分もあるが、大きく違うのは赤羽駅(東京都北区)から南。上野東京ラインは上野駅を経由する東側ルートを通るのに対して、湘南新宿ラインは新宿駅経由の西側ルートだ。

では、大宮駅から横浜駅まで、2つのラインを乗り比べるとどちらが早く着くのだろうか? 時刻表で調べてみた。

上野東京ラインで大宮駅を7時29分に出ると、横浜駅着は8時35分。1時間6分かかる計算だ。

これに対して湘南新宿ラインでは、大宮駅7時21分発の快速で横浜駅着が8時30分。1時間9分かかった。そのほかの時間帯でみても、おおむね上野東京ラインの方が早かった。

「品川止まりの常磐線」 研究への配慮から

<証言6>

「東京駅で待っていると時々、品川止まりの列車がくる」(東海道線ユーザー)

東京駅を利用する東海道線ユーザーが漏らしていたのが、品川止まりの列車が増えたことへの不満の声。東海道線はこれまで品川駅を通過して神奈川方面に走っていただけに、「なぜ?」と思うようだ。

品川止まりの列車の正体は常磐線。実は、常磐線には東海道線を長く走れない理由がある。車両の問題だ。

常磐線の車両は、宇都宮線や高崎線の車両と大きく違う。直流と交流、どちらにも対応する車両なのだ。

首都圏の電車は基本的に直流の電気を使っている。だが、常磐線には一部、交流に切り替えて走っている区間があるという。取手駅(茨城県取手市)から北の区間だ。沿線に気象庁の地磁気観測所があり、観測データに影響しないよう交流で走っている。つくばエクスプレスでも同じ理由で交流区間がある。

東海道線の車両は直流のみ対応しており、取手以北を走ることができない。一方の常磐線は東海道線を走ることができるものの、品川より先まで行くと戻るのが遅れ、車両のやり繰りに無理が生じてしまう。だから品川止まりの列車が出てくるのだ。

通勤電車と中距離列車。乗客のニーズはそれぞれ違う。開業1カ月で見えた明暗は、首都圏の鉄道輸送の難しさを物語っている。

(河尻定)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。