体脂肪にブレーキ、体の中にあった「やせる仕組み」

今回のテーマは、ずばり「ダイエット」。それも、体の中に備わった「やせるしくみ」を取り上げてみたい。だって、体脂肪はやっぱり気になる。

ところで、ダイエット情報に敏感な人なら、こんな話を耳にしたことがあるかもしれない。

「人体は長い年月をかけて飢えと隣り合わせの野生生活に適応してきたので、基本的に栄養をためることを優先させる」

つまり、脂肪をためるのは得意でも、消費には慎重。このやり方は、野生の中では役立っただろうけれど、現代ではむしろ足かせとなり、私たちがダイエットに苦労することに――。

「そのお話は、大筋ではその通りでしょう。でも、人間は無限に太れるわけじゃありません。体脂肪にブレーキをかけるしくみもきちんとあるのです」

こう力強く話すのは、東北大学大学院教授で、体の代謝調節が専門の片桐秀樹さん。「ブレーキのメカニズムを理解すれば、やせる方法も見えてくるはず」と語る。

体脂肪がたまると食欲は減るはずだが……

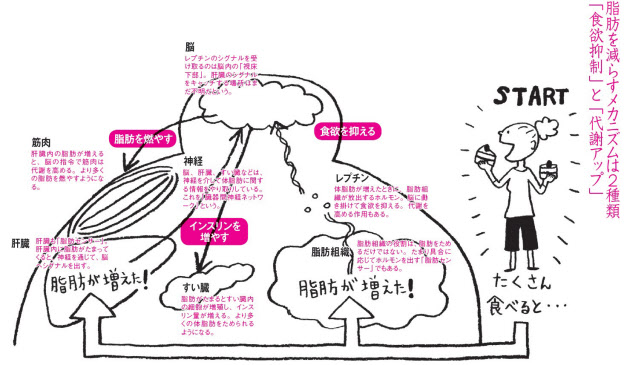

脂肪の蓄積にブレーキをかけるメカニズムは、大きく2系統あるという。一つは「食欲を抑える」しくみ。もう一つは代謝を高めて「脂肪を燃やす」しくみだ。どちらも、体内の脂肪量が増えてくるとスイッチが入る。

まず食欲ルート。脂肪の量が増えてくると、脂肪組織はレプチンというホルモンを出す。これが血流に乗って脳に届くと、脳は「お、脂肪が増えてきたな」と判断して食欲を抑える。

一方の代謝ルート。体内の脂肪が増えると、肝臓にも脂肪がたまり始める。それを感知した肝臓は、神経を通じて脳にシグナルを送る。すると脳は筋肉などに指令を出し、代謝を上げてより多くの脂肪を燃やすのだ。

食欲が抑えられて脂肪が燃えれば、当然、体脂肪は減るだろう。

なるほど。でも、このしくみが順調に働けば、だれも体脂肪に悩まなくてすむはずでは?

「その通り。でも現実に太ってしまうのは、"レプチン抵抗性"という問題があるからです」

レプチン抵抗性とは、レプチンの効きが鈍ること。脂肪が増えたとき体はレプチンというブレーキを踏むけれど、もっと増えてしまうと、ブレーキの効きが悪くなる。だから、肥満になって血液中のレプチン量が上がりっ放しだと、レプチンは効かなくなってしまうのだ。「実験で、ネズミに高カロリー食を与え続けると、太るほどたくさん食べるようになります」

うーん、それじゃあもうやせられないってこと?

「やせ始めるのが難しいですね。でもひとたび脂肪が減り始めると、脂肪組織が脳へ神経シグナルを出して、レプチン抵抗性が改善します」

ほぉ~、やせ始めれば食欲も収まるのか。確かに経験的にも、体が"やせモード"にさえ入れば楽になる気がするけれど、こういうことだったのか。

「野生の暮らし」にはメタボも役に立っていた?

ところで、体の中にはどうしてそんな込み入ったしくみがあるのですか? という質問に、「これは想像ですが」と前置きして、片桐さんは話し始めた。

「野生の中で生き残るには、レプチンの食欲抑制も、抵抗性も意味があったと思うのです。まず人間は集団生活をする動物だから、一人だけ食べ過ぎないように通常は食欲のブレーキが働く。でも、マンモスのような巨大な獲物をしとめたときは、食べられるだけ食べておきたい。そんなときはレプチン抵抗性が役立ったのではないかと」

実際、体脂肪が増えてくると、脳の指令ですい臓がインスリン分泌量を増やすという。インスリンは、食べた栄養を体内に蓄えさせるホルモンなので、レプチン抵抗状態でインスリンが増えれば「どんどん食べてどんどんためる」ことになる。確かに、マンモスを倒した原始人には大事なことだっただろう。

でも私たちはそれじゃあ困る。レプチンに抵抗しない"やせモード"を目指しましょう。

生命科学ジャーナリスト。医療専門誌や健康情報誌の編集部に計17年在籍したのち独立。主に生命科学と医療・健康に関わる分野で取材・執筆活動を続けている。著書『カラダの声をきく健康学』(岩波書店)。最新刊は『スゴイカラダ~あなたの健康を保つ驚くべきしくみ』(日経BP社)。

[日経ヘルス2010年6月号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。