昭和レトロ、クイズで挑戦 令和に続く元気印のルーツ

若者世代などで昭和レトロがちょっとしたブームとなっている。令和のいまも現役で、発展を遂げてきた商品やサービスは数多い。昭和クイズに千人が回答。正答率が低い順にランキングした。

1位 昭和時代に登場した雑誌は

(1)婦人画報 (2)an・an (3)ゼクシィ

インターネットがまだなかった昭和40~50年代、若者文化の発信源は雑誌だった。

日本万国博覧会(大阪万博)が開かれた昭和45年。マガジンハウスの女性誌「an・an」が創刊された。ハイセンスなグラビアを多用し、女性の憧れや志向をいち早く発信する女性ライフスタイル誌の走りとなった。昭和40~50年代は10代向けの「セブンティーン」(集英社)、女子大生向けの「JJ」(光文社)など、女性誌文化が一気に花開いた。

an・anや競合誌の「non・no」(集英社)が組んだ国内旅行特集も話題に。若い女性だけの旅がまだ珍しかったころに、各地を旅する「アンノン族」は時代を象徴するトレンドとなった。

若い男性向けには昭和51年に「ポパイ」(マガジンハウス)が創刊されるなど、おしゃれやデートに役立つ情報誌の時代を迎えた。

回答者のうち20、30代は約8割が正解を「婦人画報」とした。同誌の創刊は明治38年。平成5年創刊の「ゼクシィ」を含め、今回のクイズの選択肢となった3誌とも、令和の今も現役で刊行中だ。

〈正解は(2)〉

2位 昭和を象徴する用語で、登場年が2番目なのは

(1)団塊の世代 (2)もはや戦後ではない (3)狂乱物価

終戦から約10年。ときの経済白書(昭和31年度版)は「もはや戦後ではない」と高らかに宣言した。30年代は洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」などが相次ぎ家庭に入り、家事労働の負担は大きく軽減された。

高度経済成長を遂げた日本社会だが、ひずみも目立つようになる。オイルショックをきっかけに小売店の店頭からトイレットペーパーなどが消え、商品は一時奪い合いに。昭和49年には「狂乱物価」となった。

堺屋太一の未来予測小説「団塊の世代」の連載は昭和51年に始まった。昭和22年からの3年間に生まれた人口ボリュームゾーンを指す用語として定着している。

〈正解は(3)〉

昭和40年、「ジャルパック」の海外旅行参加者が羽田空港を飛び立った。欧州を16日間で周遊する旅など7コースあり、海外団体旅行としては初めてのものだった。

欧州コース16日間の参加費用は1人あたり67万5000円。現在の物価で換算すると、280万円超の豪華旅行となる。自動車が買えるぐらいで、庶民文化研究家の町田忍さんは「あまりに高すぎて身近なものとは感じられなかった」と振り返る。

しかし、日本の経済成長や円高につれて海外旅行は身近なものに。昭和40年に16万人弱だった出国者数はコロナ禍前の2019年には2000万人を超えた。

〈正解は(2)〉

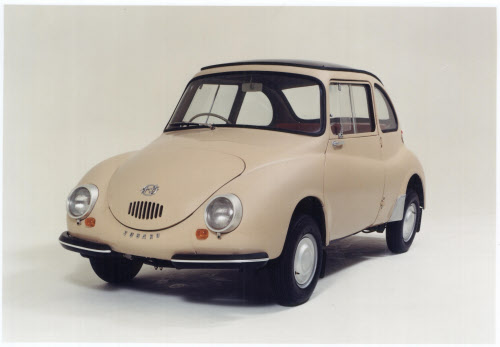

「てんとう虫」の愛称で親しまれた丸みのあるフォルムにユーモラスな表情。昭和33年に発売された国産軽自動車が「スバル360」だ。

当時の価格は42万5000円で、現在の物価では250万円ほどとなる。庶民にはまだ夢でしかなかった「マイカー」に手が届くかも、と希望の光を投げかけた。発売後13年ほどの間に約39万台を生産した。

スバル360を開発・発売した富士重工業(現SUBARU)は軽自動車生産を2012年で終えたが、低価格で運転しやすい「国民車」の思想は日本の軽自動車メーカーに引き継がれているといえる。

〈正解は(3)〉

5位 昭和60年に登場したショルダーホンの重さは

(1)約5kg (2)約3kg (3)約1kg

肩ひも付きでガッチリした学生かばんのような本体。大きな受話器――。いまのスマートフォンの元祖ともいえる移動体通信用機器「ショルダーホン」のサービスを、NTTが本格的に始めたのは昭和60年のことだ。自動車電話を車外にも持ち出せるようにしたものだった。

1人1台の携帯電話は当時、SFマンガのトピックだったが、平成に入るとポケットに収まるサイズの携帯電話が普及。後のスマホへと発展していった。ショルダーホンは「重い」とのイメージが広がっているのか、クイズでは全体の半数以上が「約5キロ」と回答した。

〈正解は(2)〉

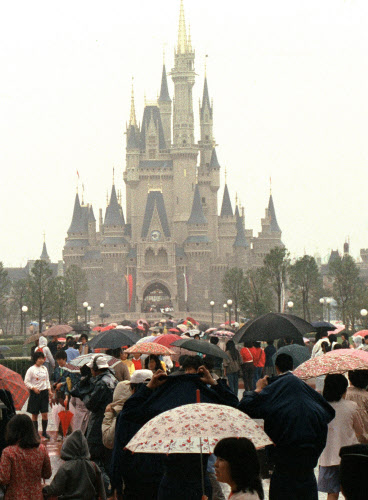

6位 東京ディズニーランド開業の昭和58年の出来事は

(1)ジュリアナ開業 (2)おしん高視聴率 (3)ぴあ創刊

東京ディズニーランド(TDL、千葉県浦安市)は昭和58年に開園し、その世界観は日本のレジャーに大きな影響を与えた。

当時はDCブランドなど、ファッションを中心に若者カルチャーが花開いていた。そんな年にNHKが放送して社会現象になったドラマが「おしん」。平均視聴率52.6%、最高視聴率62.9%はドラマとして歴代最高だ。アジアや中東など海外でも人気となった。

ドラマが描いた極貧と忍耐、立身出世とは対照的に、時代はそのままバブルに突入。平成3年開業の大型ディスコ「ジュリアナ東京」に象徴されるうたかたの数年間を体験することになる。情報誌の先駆けとなる「ぴあ」は昭和47年の創刊だ。

〈正解は(2)〉

7位 昭和に1号店が開業したコーヒーチェーンは

(1)スターバックス (2)サンマルクカフェ (3)ドトール

街中で手軽に買えるようになった淹(い)れたてコーヒー。「日本で初めてのヨーロッパスタイルの喫茶店」との触れ込みで、カフェスタイルの業態を日本に最初に持ち込んだのは「ドトールコーヒーショップ」だ。1号店は昭和55年に、竹の子族やハマトラファッションなどでにぎわう東京・原宿で開業した。間口4メートル、30平方メートルほどの小さな店だった。

現在、同社は全国に1000店超を展開。米シアトル生まれのスターバックスコーヒー、日本のサンマルクカフェなど平成出店開始組と競いつつ、街にカフェ文化を根付かせている。

〈正解は(3)〉

8位 昭和30年代の出来事は

(1)映画「ゴジラ」第1作公開 (2)「上を向いて歩こう」がヒット (3)アニメ「サザエさん」放送開始

昭和30年代は神武景気に始まり、東京五輪で幕を閉じる。生活を便利にする家電製品などが相次いで登場する一方、「修理して使う」「もったいない」という感覚も健在。庶民文化研究家の町田忍さんは「モノと人の心のバランスがちょうどよかった」とみる。そんな時代を代表する流行歌が坂本九の「上を向いて歩こう」(昭和36年)だ。

核実験の影響で生まれたとの設定の「ゴジラ」は映画の第1作が昭和29年に公開された。サザエさんは、人類が初めて月面に着陸した昭和44年にアニメの放送が始まった。

〈正解は(2)〉

9位 日本のファミレスチェーンの先駆けは

(1)すかいらーく (2)デニーズ (3)ロイヤルホスト

ファミリーレストランチェーンの始まりとされるのが「スカイラーク国立店」(当初はカナ表記)。マクドナルドが東京・銀座に1号店をオープンするよりも1年早い昭和45年、東京都府中市で開店した。テーブル席が並ぶ米国風の店内で、当時のメニューには「特製ハンバーグステーキ スカイラーク風」(380円)、「スパゲティナポリタン」(300円)などが並ぶ。パフェなどのデザートも見える。

ほぼ時期を同じくしてデニーズ、ロイヤルホストなども出店を開始した。このころ、家族でごちそうといえば「ファミレス」だった。

〈正解は(1)〉

10位 昭和には見られなかったアニメ番組は

(1)ドラえもん (2)ちびまる子ちゃん (3)アンパンマン

昭和40年ごろから平成にかけて、テレビ番組欄にはアニメのタイトルが並んでいた。「鉄腕アトム」「オバケのQ太郎」「あしたのジョー」「天才バカボン」「エースをねらえ!」……。ドラえもん、アンパンマンはともに昭和に放送が始まった。

一方、アニメ「ちびまる子ちゃん」は平成2年にスタート。漫画の作者さくらももこさんが小学生だった昭和40年代後半が舞台のため、アニメも昭和の放送という印象が強かったようだ。今回のクイズでも40代以上では正答率が6割を超えた半面、30代は4割弱、20代は2割強にとどまった。

〈正解は(2)〉

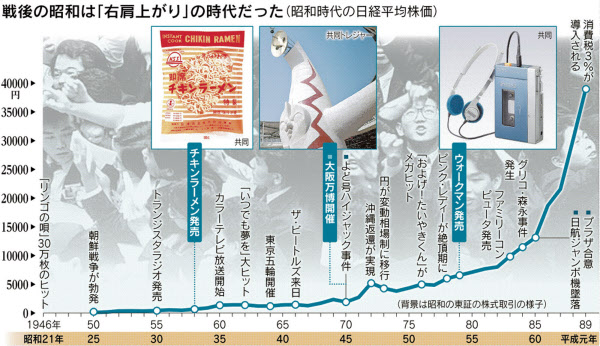

戦後の昭和は「右肩上がり」の時代だった(昭和時代の日経平均株価)

戦後の昭和は40年余り続くが、日本経済はその間「右肩上がり」が続いた。東京五輪や大阪万博があった高度経済成長期には、賃金上昇や家電製品の充実などで多くの家庭で暮らしが変わった。日経平均株価は昭和60年代に入るとバブル経済を背景に上昇に弾みがつき、平成元年には最高値を付けた。

ニッセイ基礎研究所の井上智紀主任研究員は「がんばってコツコツ働けば未来は良くなる、との希望が絶えず感じられた時代だった」と昭和を表現する。バブルを経て平成5年には世界3位だった1人当たり国内総生産(GDP)はその後、令和2年には同23位と低迷。昭和が単なるノスタルジーにとどまらず注目されるゆえんだ。

閉塞感打破 ヒントは昭和?

クイズで正答率が高く上位10位に入らなかった設問には、「カップヌードル」の発売年代(昭和40年代)、日本のレトルト食品の第1号(ボンカレー)などがあった。カップヌードルブランドの商品は今年8月に、世界での累計販売数が500億食を突破した。海外では各市場の好みに合わせた商品を投入しており、現在は約100カ国で販売している。世帯構成や生活様式の多様化で「個食」が増えるなか、レトルト食品はカレーだけでなく多くの人の生活に溶け込んでいる。

ウォークマンやインドでも普及している軽乗用車、ゲームのファミリーコンピュータやアニメなど、日本発の技術や商品が世界でヒットしていったのが昭和でもあった。ニッセイ基礎研究所の井上さんは「例えばウォークマンは小型化、高機能、低価格という日本のお家芸にデザイン性が加わった点で不世出だった」と分析する。令和のいまも現役だったり、進化・発展している商品やサービスには、現代の閉塞感を打ち破るヒントが潜んでいるかもしれない。

ランキングの見方

調査の方法

(天野賢一が担当しました)

[NIKKEIプラス1 2021年9月18日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。