「自閉症」の特性は誰にでも 研究でみえたエビデンス

発達障害クリニック附属発達研究所所長 神尾陽子(4)

◇ ◇ ◇

なにか病気なり、障害なりの対策をしようとする時に、まず必要なのは現状把握だ。

現在、治療や支援や配慮を必要としている人がどの程度いるのかを知りたい。そういった頻度を見ることは、疫学研究の第一歩である。

「先の九州での研究は、コホート研究としては結果を出せなかったんですが、1歳半のときの自閉症スクリーニング(選別)の精度がどうかは示せました。私たちは実際の健診に来た人を1歳半でスクリーニングして、6歳まで追いかけて、実際に自閉症を発症したか、そうではなかったか見ていって、スクリーニングの性能として感度や特異度という指標を割り出しました。それで、陽性反応的中度は、それまでの報告よりも少し低いことも分かりましたし、長期追跡した研究はおそらく世界で初めてだったので、研究室だけで実施した結果と、実際に地域で実施した結果は異なるということも示せました」

検査にまつわる指標はとても大事なことで、感度(病気の人を取りこぼしなく陽性に判定する割合)や特異度(健康な人を間違いなく健康と判断する割合)といった検査そのものが持つ固有の特性値に加えて、検査をする集団の中でその病気や障害の頻度によっても陽性反応的中度(陽性だった人が本当に陽性である割合)が変わってくる。自閉症のスクリーニングがどの程度の性能で(感度と特異度)、リアルワールドでどれだけの精度が出るか(陽性反応的中度など)を知ることは、自らもっている道具の基本性能として知っておかなければならない情報だ。新しい分野の疫学調査をするためには、まず道具を整える必要があるのはよくある話で、神尾さんはこの時点でまさに道具の整備を行っていたことになる。

「でも、国内では全然、評価されなかったんですよ。『だから何なんだ』みたいな感じだったんですけど(笑)。でも、結局、私たちがそこですごく自信がついたのは、こういったテストが、ある程度、客観的な尺度になると分かったことです。そして、スコアが高く自閉症傾向が強い人から、スコアが低く定型的な発達をしている人まで、切れ目なくつながっているようだというのも分かりました。それをどれくらいのところで切っているかによって、診断される数も変わりますよね」

この頃、自閉症と診断される人が増えていることが話題になっていた。結論としては、診断基準が変わり、見かけ上、増えたというのが確からしいのだが、予防接種のワクチンが原因になっているなど、今では明確に否定されている薬害説も取り沙汰され、自閉症をめぐる社会状況が騒然としていた時代でもあった。

しかし、「なぜ増えたか」についてはすでに決着がついた感があり、本稿では蒸し返さない。それよりも、むしろこの時点でも見て取れる「連続性」に注目したい(よりきちんとした研究については後に触れる)。「スコアが高く自閉症傾向が強い人から、スコアが低く定型的な発達をしている人まで、切れ目なくつながっている」というのは、そのクリニックの中にいてすでに困った状態で訪ねてくる人たちを見るだけでは、決して見えてこないことだ。きちんとした尺度を作った上で健康診断の場で網羅的に見たからこそ分かったことなのである。

「私自身のスタートは臨床医ですから痛感するんですが、臨床医が陥りやすい罠があって、それって、みんな自分が見たものをめちゃくちゃ信用することから始まっているんです。でも、実際は臨床医の経験はバイアスがかかりまくりです。やはりクリニックにやって来る人たちから得る経験は、リアルワールドで出会う人たちとは違うんですよ。京都では行政と一緒に施設を巡回したり、今で言う特別支援学校の学校医を長く勤めていたこともありました。すると、(診断がつきそうだが)クリニックに来ない人たちに出会うわけですね。あと、九州大学で1歳半の子を見続けた経験と合わせて、私はもう、目からうろこっていうか、臨床では出会えなかった人たちのことを知るのが本当に楽しくて。やっぱり公衆衛生的な視点っていうのは大切だなというふうに思うようになりました」

なお、根拠に基づいた医療(EBM)が提唱されて普及した背景には、臨床現場の医師の体験にはバイアスがかかることを医師たち自身が自覚したことに端を発する。その診断なり治療法なりがよいものかどうか、医師の実感ではなく、きちんとした研究デザインで導かれたエビデンスに基づくことが求められる。そして、もしもエビデンスがない場合は、自分が試みている有望な治療などについて、適切な研究を行うことで新たなエビデンスを産出することも推奨される。

神尾さんとの対話が刺激的に感じるのは、臨床医としてエビデンスを活用する立場でありつつ、常に新しいエビデンスを産出する意識で活動していることだ。日々の臨床的な実践から、俯瞰して疫学の道具を使った時に見えてくる課題解決への意識(まさに公衆衛生的な観点)、もっといえばそれを社会的に実装するための機微まで、切れ間なく接続されている。

九州での「実現しなかったコホート研究」は、研究そのものとしては結実しなかったけれど、副産物として「新しい尺度」を確認できたり、「定型と非定型の連続性」を示唆したりできた。また、京都時代からの経験で、地域に出ていくと病院に来る人たちとは違うリアリティ、つまり、病院に来ないけれどやはり苦労している人や、病院に来るまでもなく身近な環境の中でうまく解決している「市中のベストプラクティス」「家庭のベストプラクティス」の事例があることも確信できた。これは神尾さんや仲間たちを勇気づける研究や経験の積み重ねだった。

もっともこの時点では、それらの多くがまだ神尾さん自身の実感のレベルで、他の専門家たちを説得するには至らない。そこで2006年、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所に赴任し、政策立案にも資する研究をする立場から、まず行ったのが「日本の小中学生2万人調査」だった。

「児童・思春期精神保健部長に着任したのは、ちょうど翌年に発達障害者支援法ができるタイミングでしたので調査のための研究費もつけてもらえたんです。日本の中で、自閉症をはじめとする発達障害がどれくらいの頻度で存在しているのかを調べました。ただ、最初は、反対も多くて、『先生は、正常な人までスペクトラムにいれるんですか』とか、『過剰診断につながるんじゃないんですか』などと言われました」

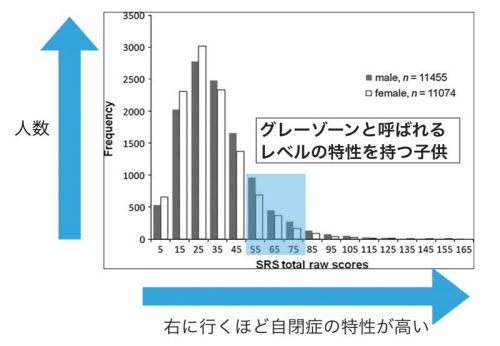

この手の調査は、金銭的な負担が大きいだけでなく、ひたすら手間をかける必要があり、神経をすり減らすものなので、行う研究者がなかなかいない。神尾さんは国立の研究機関としての立場からその正当性を訴え、なんとか成し遂げた。トータルで日本の小中学生2万3千人を対象にして、発達障害の有無にかかわらず、SRSという自閉症尺度の検査を行った。

結果、おそろしいほどきれいに連続的な分布が得られた。定型発達する人たちの中にも分布がある中で、その片方の裾野がひたすら長く連続しており、まさにスペクトラムである。このうち裾野にいるスコア上位者の2.5パーセントくらいは、診断がつく自閉症スペクトラム症かもしれないが(もちろんこれはあくまで一つの尺度にすぎないのでこれだけで決まるわけではない)、それよりも印象的なのは、「定型」の中にも分布があり、その一部は、ほとんど「非定型」に近いスコアの人もいることを、説得力のある図像とともに示していることだ。かつて言われていたような「正常と異常」「健常と障害」というくくりで語られるものではないことは明らかだ。

こういうことは、臨床医たちも研究者たちも薄々気づいていたし、それは世界各国でも同様だった。だから、2013年に改訂されたアメリカのDSM-5で、自閉スペクトラム症の概念が提案されたわけで、臨床医の側も大枠ではすんなりと受け入れることになったのだった。

もちろんかつて一部の臨床医たちが、「正常な人までスペクトラムに入れるんですか」「過剰診断につながるんじゃないんですか」などと言ったことにも、正当な理由がある。20世紀、自閉症の診断を受けること自体が強烈にネガティブなスティグマ(烙印)として機能した時代があり、その頃を知っている臨床医ほど、最初、受け入れ難いと感じたのではないだろうか。しかし、結果的に、「正常と異常」が本質的なものとして決定されているわけではなく、あくまで連続的なもののどこかを切るのが診断なのだと明らかになることで、スティグマの絶対性は弱まったかもしれない。また、今、自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害の本を読んだ人のかなり割合が、診断はつかないにしても、自分の中に共通する特徴を感じてやまないのも、こういった「スペクトラムとしての自閉症」という症候観にそぐうものだ。

「ただ、この曲線は、あくまである評価の仕方に基づいたものだと理解してください。実際のところ、自閉スペクトラム症には、もっと様々な要素が絡みます。つまりスペクトラムは1次元ではなくて、多次元で、おまけに時間変化するんです。これがあまりにも複雑で、最近の海外の研究チームでは、何万人レベルで追いかける研究の統計的な扱いのために宇宙物理学者を招き入れているところもあるくらいです」

自閉スペクトラム症でよく語られる症状には、対人関係やコミュニケーションにまつわることの他に「こだわり」にかかわることもある。また、感覚過敏も大いに関係ある。それぞれについて重い軽いといった尺度があったとすれば、それだけでもう個々人のプロフィールが2次元では済まないことが想像できる。また、そういう意味での多元性のみならず、ADHD(注意欠如・多動性障害)、LD(学習障害)、DCD(発達性運動協調障害)といった、一応、発達障害内の別カテゴリーになっている症状を併発することも多く、そういった意味でも多元的だ。

さらに、その上、時間的にも変化していく。考えてみれば、「発達」は時間とともに変わることを前提にした概念だ。定型だろうが非定型だろうが、その時その時に出てくる特徴が変わって当たり前だ。それなのに、こういった「時間変化」は見逃されることがあるそうだ。

「1回診断がついたらスタンプを押されたみたいにずっとそのまんまだと理解する親御さんも多くて、言われた診断を学校に伝えて終わりになってしまうこともあります。でも、実はそれがよくないことがあって、例えば小さいときに自閉症と診断されて、その後、言葉も出てきて学校に行くようになると、ADHDの不注意の症状が表に出てくることがあります。それでも、自閉症だという診断で全部その子を理解しようとしちゃったら、あんまり適切じゃないわけです。これは、クリニックの先生だけで全部背負うのは無理で、学校でずっと子どもを見ていて、なにかこれまでとは違う要素が疑われたらクリニックを紹介するとか、そういうシステムがあるべきなんですが、それがないためにちょっと混乱している感じです」

こういった問題が既存の知見としてあるので、スペクトルが1次元であると考えることも、一度決まったらずっと同じだと考えることも危険だということだ。

するとおのずと素朴な疑問が湧いてくる。

さきほどの分布の曲線の中では、定型発達と判断されたお子さんは、そのままずっと「定型」側なのだろうか。たとえば、スコアのトップ2.5%くらいが「自閉スペクトラム症」と診断されるとして、それよりも少しだけスコアが下の子たちはどうだろう。やはり多少の困難は抱えていて苦労しているけれど、表からは見えないだけなのだろうか。将来、発達の別段階を迎えたり、環境が変わったりした時に、行動も変わり、診断を受けて治療や支援を要する側になることはないのだろうか。

非常に素朴な、だれでも考えそうな問いであるけれど、奥深い問題を含んでおり、神尾さんが今力を注いでいるのは、まさにそういった「診断閾下(いきか)」(サブクリニカル)の存在なのだった。

=文 川端裕人、写真 内海裕之

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2020年5月に公開された記事を転載)

1958年、大阪府生まれ。発達障害クリニック附属発達研究所所長。児童精神科医。医学博士。1983年に京都大学医学部を卒業後、ロンドン大学付属精神医学研究所児童青年精神医学課程を修了。帰国後、京都大学精神神経科の助手、米国コネティカット大学フルブライト客員研究員、九州大学大学院人間環境学研究院助教授を経て、2006年から2018年3月まで国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所児童・思春期精神保健研究部部長を務める。現在は発達障害の臨床研究や教育・医・福祉の多領域連携システムの構築に携わる傍ら、診療活動や学校医および福祉施設の嘱託医を務めている。一般向けに『ウタ・フリスの自閉症入門』(中央法規出版)、『自閉症:ありのままに生きる』(星和書店)などの訳書がある。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、ブラインドサッカーを舞台にした「もう一つの銀河のワールドカップ」である『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)。

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。