土偶女子らに人気投票ドキドキ総選挙 縄文人気なお

縄文時代への人気が続いている。ドラえもんの映画にマニアックな土偶が登場したほか、今夏には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産登録を目指す。改めて縄文人気を追った。

謎やユニークさが魅力

日常で縄文を目にする機会が多くなった。ちなみに縄文という言葉は、大森貝塚を発見した米国の動物学者、モース博士が縄目模様の土器を「cord marked pottery」と呼んだことに由来する。

縄文時代に詳しい東京都立大教授の山田康弘さんを訪ねた。一口に縄文時代といっても、始まりは約1万6500年前、1万5千年前、1万1500年前と諸説あり、終わった時期も定まっていない。

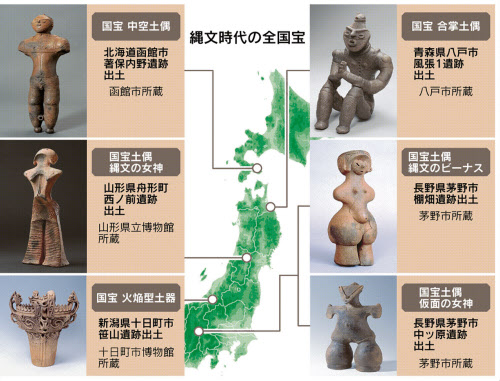

火焔(かえん)型土器や土偶に似たものは同時期の世界にほとんど存在しない。縄文時代には東日本で定住生活が定着。山田さんは、大半の土偶が東日本で出土する理由と考える。

定住で人口が増えればトラブルも多くなる。祈りで解決するため呪術的な土偶を作った。役割が解明されておらず推測の域を出ないが、謎やユニークさが人を引きつける。

展覧会でも若い女性が目立って増えた。土偶女子として有名なライターの譽田亜紀子さんは「土偶をカワイイと感じる女性が多い」と話す。

出土した土偶は全国で約2万点以上になるが「大半は女性で、男性を象ったのは10点もない」(山田さん)。縄文時代は母系社会だった可能性が高い。妊娠、出産は昔も今も女性だけのもので、「直感でつながるから共感しやすい」(譽田さん)。

縄文の謎や魅力をこよなく愛する人たちの活動が裾野を着実に広げている。

ファンサークルの縄文ドキドキ会がインターネット上で昨年実施した、土偶、土器などの人気投票「縄文ドキドキ総選挙」。上位4つが土偶だった。代表の小林亨さんは「ユニークな遺物を作った人たちをリスペクトする動きを起こしたい」と意気込む。

15年から不定期で発行するフリーペーパー「縄文ZINE」の記事は、「二枚のマスク」「遺跡はみんなキラキラネーム」など縄文らしからぬ見出しが並ぶ。創刊号は9000部だったが、最新号は3万部に伸びた。編集長の望月昭秀さんは「庶民文化が花開いたのは江戸時代と縄文時代。僕らも庶民だから共感できる」と人気を分析する。

生活に生かそうという動きも

新型コロナウイルス禍で大勢の来館者を集めにくい中、各地の博物館による工夫を凝らした情報発信も日本中にファンが増えている一因だ。

「わぁ、重い!」。子供が必死に"国宝"を持ち上げる。新潟県にある十日町市博物館は所蔵する国宝の火焔型土器と大きさ、重さ、質感がそっくりのレプリカを作った。新型コロナの感染防止対策を施して触れるようにした。

山梨県笛吹市にある釈迦堂遺跡博物館は昨年、リニューアルオープン。所蔵する1116個の土偶すべてを展示、その量が来館客を圧倒する。

男性のシンボルを象った石棒を約1300本所蔵する岐阜県の飛騨みやがわ考古民俗館は昨年5月、双方向オンラインツアーを開催。1年で30日しか開館しない、知る人ぞ知る博物館だが全国から約200人が参加した。「インターネットで興味を持ってくれたら本物を見たくなるはず」(飛騨市教育委員会学芸員の三好清超さん)と期待する。

縄文人気は続くのだろうか? 文化人類学が専門の九州大学大学院教授、古谷嘉章さんは「縄文を生活に生かそうという動きがある」と、持続性を指摘する。

その一つがファッションだ。デザイナーの山本寛斎さんが亡くなるまで各地の縄文遺跡を訪れ研究していたほか、俳優の井浦新さんがディレクターを務めるブランドで、縄文をモチーフにしたアイテムが登場。昨年11月、青森市の小牧野遺跡保存活用協議会が販売した遮光器土偶をイメージしたニット帽は受け付け開始1分で完売した。

古谷さんはこれらの動きを「縄文ルネサンス」と表現する。西洋のルネサンスが近代の出発点とみられるように、縄文がもっと生活に入ってくるのかもしれない。

そのとき私たちが縄文に感じるのは癒やしか、ワクワクか。気づいたときには、あなたも縄文の虜(とりこ)になっているかもしれない。

◇ ◇ ◇

データの無償提供広がる

縄文の遺物を計測したデータを公開して無償で使ってもらう動きが広がる。山梨デザインアーカイブは県に伝わる物品の図形や模様を提供。中でも無限に続くパターンに加工した土器の文様は関心が高い。

全国75市町村が参加する「縄文文化発信サポーターズ」は火焔土器の3Dデータを公開する。このデータをもとに、個人が3Dプリンターで作ったソフトクリーム入れがネットで話題になった。飛騨市の石棒は20本の計測データが公開されている。ボランティア団体の石棒クラブの活動で、将来は全石棒に広げたいと意欲を見せる。アイデア次第でユニークな商品が生まれるかもしれない。

縄文人気の理由 譽田亜紀子さんに聞く

「はじめての土偶」(2014年、世界文化社)を著し、縄文人気のきっかけを作った譽田亜紀子さんに話を聞いた。

――縄文はブームになっているのでしょうか?

「(古代史では)古墳や埴輪の人気が先行していました。それが18年の縄文展(東京国立博物館で開かれた特別展「縄文―1万年の美の鼓動」)で大きく盛り上がりました。ものすごいブームというより、縄文って面白いねという人が徐々に増え、草の根のように広がったという感じです」

――縄文人気にはどんな特徴がありますか?

「以前の展覧会は中高年の男性ばかりでしたが、女性が目立って増えています。縄文展でも感覚的には半分以上が女性でした。そもそも縄文は女性の方が親和性高いと思っています」

――土偶のほとんどは女性をかたどっていて、妊婦も多い。

「女性は土偶をかわいいと感じる人が多い。特に出産経験があるお母さんは、縄文人も同じように子供を産んだのねと、土偶に共感するみたいです。時代を飛び越えるというのかな。ビジュアル的なかわいさもあるけど、それ以上の何かを捉えている気がします」

「男性は縄文の女神や遮光器土偶のようなフォルムをかっこいいと感じます。『ガンダム感』もありますし。女性は縄文のビーナスのように母性が感じられる土偶にひかれます」

――縄文にはまった理由、土偶の魅力は何でしょうか?

「実は歴史には興味がないんです。別の仕事で奈良県に行ったとき偶然『観音寺本馬遺跡』の土偶を見て調べたら、面白いのがたくさん見つかりました」

「国宝の土偶の造形は別格で、手作り感満載なものが大半。粘土なのだから気に入らなければやり直せばいいのに、(作るために)焼いちゃう。見栄えはどうでもよくて、形を作ることが大事。びっくりするくらい下手なものがあるけれど、それは現代人から見たら下手に見えるだけで、彼らは最高だと思っているのかも。そういう朗らかさも好きです。土偶は誰かに褒められたいと思って作られた感じがしません。とても自由で無垢(むく)です」

――楽しみ方のアドバイスを。

「知識より実物を見ることです。難しく考えずに、どんな人が作ったかを自由に感じてくれたらいい。可能なら360度見てほしい。縄文人が作るときも全方向から見たはずだから。博物館の学芸員に声を掛けて教えてもらうのもお薦めです」

――コロナ禍で縄文人の暮らしはヒントになりますか。

「『今こそ縄文じゃないの?』とよく言われます。縄文時代は仲間がいたから、厳しい自然環境を生き抜けました。(ものの分布を見ると)あちらこちらの集落に足を運んでいたようです。他の集落と交流を深めて、いざというときに助けてもらえる関係を築いていたのではないでしょうか。現代人はコロナのせいで人と会えず、孤独で心がつぶれそうになっています。縄文時代のように人とつながり、ともにいることで、精神的な密を作ることが大事だと思います」

(三浦秀行)

[NIKKEIプラス1 2021年3月27日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。