頭でっかちを卒業しろ! 大阪星光学院のゼミ形式授業

大阪星光学院中学校・高等学校(下)

ほしゼミ「DMATによる緊急時の院内をシミュレーションする実習」(学校提供)

<<(中)国際物理五輪に7年連続 大阪星光学院、強さの秘密

(上)もとは工業高校? 大阪星光学院、100日寝食ともに >>

「プロ講師」は呼ばない

「東大や京大に進んだ若い卒業生たちと話をしていて気づいたことがあります。彼らの中でも職業観の二極化が進んでいるように思うんです。いわゆる大企業志向とベンチャー志向みたいな違いです。安定志向とやりたいこと志向の違いといってもいいでしょう。それに対してうちの高校生たちと話をすると、圧倒的に安定志向が強いのが現状でした。大学でもまれるうちに本当の自分を生かす気持ちが芽生えてくるのかもしれませんが、高校生のうちからもう少し、自分が本当にやりたいことを大事にして思い切って飛び込んでみる気持ちをもってもいいんじゃないかと思ったのがきっかけです」と島田学教諭は言う。

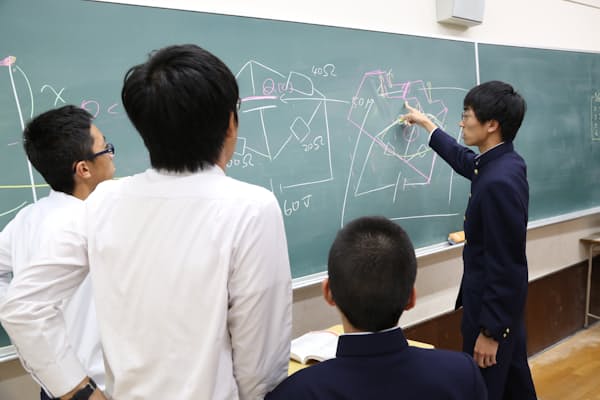

そこで島田さんが始めたのが「ほしゼミ土曜講座」である。中3から高2を対象にした希望者制。土曜日の午後にユニークな活躍をしている卒業生らを招き、少人数ゼミ型授業をしてもらう。毎週講師が変わるリレー形式で、講義をすることも、ディスカッションをすることも、ワークショップをすることもある。2019年度前期は「医療系」「ビジネス系」「公共政策系」の3コースから選べた。同後期は「サイエンス系」「アーツ系」「プログラミング系」の3コースが設置された。コロナの影響を受けた20年度は変則的に日曜日の午前午後にオンラインで開催した。

しかし、一般的な「キャリア教育」や「探究教育」とは一線を画したいという意図が島田さんにはあった。キーワードは「レールは要らない」。その代わりに重視したのが「熱量」だ。社会人としての「意図」に基づいて何かを教えてもらうのではなく、そのひと自身の「熱量」を垂れ流してもらう。そこから何を読み取り学ぶのかは生徒たちに任せる。

その意味で、いわゆる「プロ講師」は呼ばない。たしかに話はうまいが、結局パッケージ化されたパフォーマンスで終わってしまうことも多いからだ。一般化や抽象化が得意な生徒たちは隠された意図を即座に見抜いて興ざめしてしまう。