老化を遅らせる方法は? 先端研究者が勧める3大法則

最新の抗老化研究によって、健康寿命を延ばし、何歳になっても心身ともに元気で社会貢献し続ける「プロダクティブ・エイジング」の実現が可能になりつつある。そのカギを握る一つが、私たちが生きていくうえで欠かせない体内物質であるNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)を増加させ、長寿遺伝子からつくられる酵素サーチュインを活性化させること。NADを高めて老化を遅らせるために、今すぐできることはあるのだろうか。前回記事(「老化を遅らせ、元気続く 最新研究が示す抗老化物質」)に続き、哺乳類の老化・寿命のメカニズムの研究と抗老化方法の確立を目指す、ワシントン大学医学部発生生物学部門・医学部門の今井眞一郎教授に聞く。

法則1 「運動」で老化制御に欠かせないNADを増やす

――老化を遅らせるために、40~50代の人が今すぐ始めたほうがいいことはありますか。

今井 すぐに始めてほしいことの一つが、運動です。運動が老化を遅らせることは、複数の研究で科学的にも証明されている間違いのない事実です。

アスリートのような非常に激しい運動をする必要はなく、ウオーキング、ジョギング、自転車こぎ、水泳などの軽~中程度の有酸素運動、筋トレが効果的です。

運動をすると筋肉中のNAMPT(ニコチンアミド・ホスホリボシルトランスフェラーゼ)の量が上昇して、エネルギーの産生とサーチュイン(老化や寿命をコントロールする酵素)の活性化に不可欠なNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の量が増えます。NAMPTというのは、体の中でNADを合成するために必要な酵素です。

――運動が体にいいことは分かっていても、忙しくて続けられない人も多いのですが、継続の秘訣はありますか。

今井 私は週2回、スポーツジムへ行き、筋トレをするようにしています。日本の多くのビジネスパーソンがそうであるように、私もなかなか運動をする時間が取れないのですが、スケジュールの中にあらかじめジムへ行く時間を組み込むようにしています。普段からエレベーターやエスカレーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で意識的に体を動かすことも大切です。

法則2 「朝食」をがっつり食べて生体リズムを整える

今井 そして、もう一つ、NADを増やすために重要なのが、生体リズムを整えることです。私たちの体の中のNADの量は、サーカディアンリズム(概日リズム)と呼ばれる生体リズムに従って増えたり減ったりしています。マウスは夜行性なので、NADの量が昼間の明るいときに減り、夜は多くなります。人間は逆で昼にNADの量が増え、夜には減るようになっています。

要するに、NADはエネルギーを生み出すうえで必須の物質なので、活動期に増えるようになっているのです。NADの値を昼間にしっかり高めてサーチュインを活性化させるためには、人間が本来持っている生体リズムを保ち、午前中にNADをしっかり増やすことが大切なのです。

そのために有効なのが、1日の始まりのエネルギー源となる朝食を最もカロリーの高い食事にすることです。実は、私もかつては、夜遅く帰ってデザートまでたっぷり食べ、その2時間後には寝るような生活をしていました。2014年に生体リズムに関する学会に呼ばれて講演したときに、栄養が生体リズムに与える影響についての最新の知見を聞き、家内と相談して、それまで夜に食べていたような食事を朝にとるようになりました。

次に紹介する写真が我が家の朝食の一例です。

朝に良質のタンパク質をしっかりとることが重要なので百数十グラムのステーキや大きな魚を食べ、ポリフェノールが豊富なカカオ90%のチョコレートなどのデザートも楽しみます。昼は普通に食べ、夜は軽くワイン1~2杯とチーズやハム、フルーツをとるくらいで、20時以降は何も食べないようにしています。

血糖値が下がるのには食後4時間くらいかかるので、ベッドに入るときには血糖値が下がっている状態にすることが大切です。また、ブルーライトは生体リズムを乱しますので、就寝前にスマートフォンなどデジタル機器を使わないようにしてください。

法則3 長生きしたいなら少し「小太り」くらいがベター

――アカゲザルやマウスの研究でカロリー制限が寿命を延ばすと報告されています。老化を遅らせるためには、カロリー制限も有効ですか。

今井 ヒトでのカロリー制限についての報告では、ある程度、老化を遅らせる効果があるということになっています。ただ、カロリー制限をしたマウスやサルをウイルスに感染させるとあっという間に死んでしまいます。体の代謝が良くなるのは間違いないのですが、病原体に対する抵抗性が相当落ちることには注意が必要です。

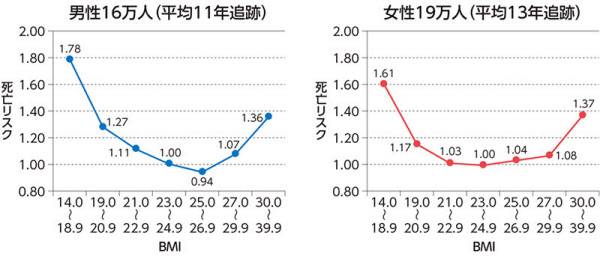

特に、ダイエット志向の強い日本の女性に知っておいていただきたいのは、BMIが20未満になるようなダイエットは危険だということです。BMI20未満の人は特に高齢になると肺炎や感染症、心臓病などでの死亡率が上がります。日本人を対象にした疫学調査[注1]では最も死亡率が低いBMIは女性が23.0~24.9、男性25.0~26.9で、ちょっと小太りの人のほうが長生きできる可能性が高いのです。

世界的に見てもBMIは女性で22~23程度、男性25~26くらいが最も死亡率が低くなります。BMIが30を超えるような太り過ぎはメタボリックシンドロームのリスクを上げるので良くありませんが、臨床医の間では、少し小太りの人のほうが手術後の合併症の発症リスクが低く、透析での予後が良好であるなど、ある程度脂肪があったほうがいいのはよく知られた事実です。

[注1]J Epidemiol. 2011;21(6):417-30.

BMIと全死因の死亡リスク(ハザード比)の関係

さらに、私たちの研究で分かってきたのは、脂肪から分泌されNADの合成に欠かせないeNAMPT(細胞外に分泌されるNAMPT)という酵素が、脳の視床下部という老化のコントロールセンターの機能を支える重要な役割を果たしているということです。前回、NADが加齢に伴って減るという話をしましたが、同じようにeNAMPTも減少します。マウスでは血液中のeNAMPTが多いほど長生きできることが分かっており、知りたいかどうかは別にして、ヒトでも血液中のeNAMPT量を測れば、どの程度長生きできるか予測できる可能性があります。

――老化を遅らせるためにはある程度は脂肪も必要で、脂肪から分泌されるeNAMPTの量をある程度維持できれば、長生きできる可能性も高いということでしょうか。

今井 そうです。遺伝子操作で脂肪からeNAMPTを分泌する量を高めたマウスの実験では、人間の70代くらいに相当する18カ月齢になっても身体活動量や睡眠の質、血糖値を下げるインスリンの分泌量、目の網膜の機能、学習・記憶能力が若いマウス並みに保たれ、健康寿命が延びることが分かっています。ただし、健康寿命は延びたのですが、最大寿命はeNAMPTを高めていないマウスと変わりませんでした。人間でもそうですが、マウスは高齢になると脂肪が失われやすくなります。そのことが、最大寿命が延びなかった原因ではないかと考えています。

私たちの研究室ではさらに、若いマウスの血液から取り出したeNAMPTを26 カ月齢の高齢マウスに3カ月間週1回注射する実験を行いました。すると、人間の90代に相当する29カ月齢になっても活発に動き回り、毛並みもつやつやした状態になり、最大寿命も延びました。人間では、若い人のeNAMPTを注射するというわけにはいきませんが、eNAMPTの量は脂肪量とある程度比例します。

太り過ぎはもちろんよくありませんが、脂肪の組織から老化・寿命のコントロールセンターである視床下部に非常に重要な酵素が送り込まれているわけですから、老化を遅らせるためには、ある程度、最適な量の脂肪を蓄えておくことが必要なのです。

――運動をすることや脂肪を蓄えることはある程度実現できるとしても、朝食をメインディッシュに変え、夕食を少しにして20時以降は何も食べないようにするのは、残業が多い日本のビジネスパーソンには難しいように思います。

今井 市民公開講座などで朝食を最もカロリーの高い食事にし、20時以降は食べないという話をすると、よく「日本では無理ですよ」と言われます。日本人が、それほど太らなくても糖尿病などの老化関連疾患になりやすいのは、残業が多くて夜たくさん食べて朝食を抜くような生活をしている人が多いからなのかもしれません。前日からある程度準備をする必要はありますが、これまで夕食に食べていたようなものを朝食に回すようにしてみる価値はあります。私自身、もう6年間そういう生活を続けていますが、体調もいいですし、夜は熟睡できます。

ドイツと中国には、「朝食は皇帝のように、昼食は王様のように、夕食は物乞いのように食べろ(朝食は豪華に食べ、昼食は腹いっぱい食べ、夕食は少なく食べる)」という意味のことわざがあるそうです。私が最先端の科学の成果を実践しようとした末にたどり着きつつあるのは、先人の知恵に学べ、ということです。

結局は、日の出と共に起きて体を動かして働き、夕食を軽めに食べて日が暮れると共に寝る、太陽の周期と共に動く生活が生体リズムを整え、老化を遅らせる方向にも働くわけです。皆さんもぜひ、3つの法則を実践して老化を遅らせ、死ぬ直前まで自分の人生をフルに楽しみつつ社会貢献もするプロダクティブ・エイジングを実現していただきたいと思います。

(文 福島安紀=医療ライター、図版作成 増田真一)

[日経Gooday2021年1月14日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。