イエナプラン教育 子どもに学び委ね、主体性引き出す

コロナ禍で浮き彫りになった課題を前向きに捉え、日本の公教育を変えたい――。自身も小1と4歳の子どもを育てる、子育てマーケターの森田亜矢子さんが、そんな思いで、先進的な取り組みやキーパーソンを紹介します。今回は、ICT(情報通信技術)によって加速するといわれる「子どもを主体とした学び」について、日本初のイエナプランスクール認定校・しなのイエナプランスクールこと大日向小学校校長の桑原昌之さんに聞きます。

ICT教育環境が整うと、現在主流となっている「一斉授業」が変わり、学びの主体は「先生」から「子ども個人」に移っていくといわれます。先生がチョークと黒板を使って授業をコントロールする従来の日本の教室は、どのように変わっていくのでしょうか。

全員が違う時間割 子ども主体の学びとは?

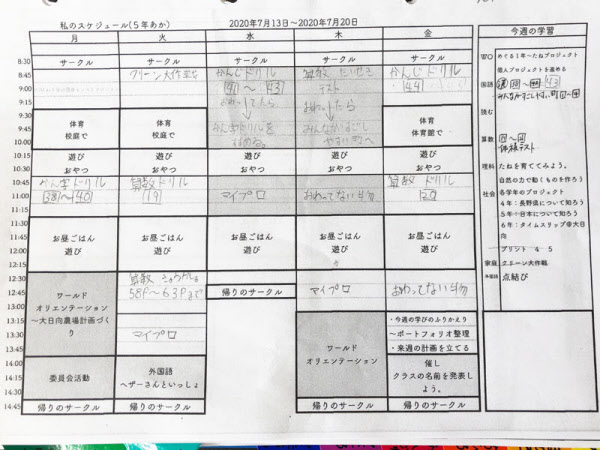

――イエナプラン教育では、子ども自身が自分の一日の時間割を作って、好きな順番で勉強に取り組むと聞きました。コロナ禍の1学期はどのようなものでしたか。

桑原校長(以下、敬称略):本校では、子どもたち自身が自分で学習計画を立てて取り組むため、コロナで休校になったからという理由で、学校側から何か特別な時間割やコンテンツを提供するということはありませんでした。自立して学べる子は、学校が休校になっても自分で計画を立てて学んでいけます。

ただ、今年度から本校に入学したばかりの1年生や他学年の新入生は、自分で計画して学ぶ方法を知りません。従って、新入生は年度の最初に「学び方を学ぶ」ということを丁寧に進めていきます。

とはいえ、いきなり学びに入るのではありません。それ以上に重要になるのが、人間関係の土台となるコミュニケーションで、イエナプランでは非常に重視しています。コロナ禍の昨年春は一斉休校中でしたので、オンラインでのコミュニケーションとなりましたが、画面を通じて、できる限り学校の楽しさが伝わるように心がけました。

1日の始まりは、サークルタイムという「朝の会」のようなものを行います。休校中はオンライン会議システム「Zoom」を使いましたが、クラスのみんなが画面の中で顔を合わせて、おしゃべりやダンスをしたり、子どもたちが持ち回りで自分の家の絵本を読んで紹介したりするなどの活動を通じて、コミュニケーションをたっぷり取りました。

オンラインでも毎日お互いの顔が見える状態を作ることで、自分のクラスにどんな友達がいるのか、子どもたち同士の相互理解を深めることができたと思います。

その後、5月中旬に分散登校から学校が再開し、徐々に「自分で計画して進める学び方」について「学ぶ」ことを進めました。

――授業が始まる前に、クラスの友達のことを知るのは必要ですよね。公立校に通う私の娘は、学校再開後、そのような時間が十分に取られないまま授業が始まったことで、勉強そのものが嫌いになりかけてしまい大変でした。

子どもたちの時間割がそれぞれ違う場合、先生が何度も同じことを説明しなければならない事態になりますよね。先生が教える部分は、どのように進めているのですか。

桑原:通常は、「そろそろこの部分に入る子」を集め、小グループでインストラクションを行っています。先生がこのようなインストラクションを行うのは、国語や算数の教科が中心になりますが、休校期間中は「Vimeo」という動画共有サービスを利用して、そのインストラクションの動画を配信する取り組みを始めました。

動画共有は、コロナによる休校期間中の対策として新たに始めたものではありますが、子どもが見たいときに見ることができ、必要に応じて繰り返し見ることも可能なので、コロナ情勢にかかわらず、今後も継続していきたいと思っています。

ICT活用 全員が同じ使い方をする必要はない

――日常的に、子どもたちはICT端末をどのように使っていますか。

桑原:我々は、ICT端末は新しい単元のインストラクションを見るといった「入力手段」としてよりも、自分の考えを表現するための「出力手段」としての使い方を重視しています。校内にはChromebook(クロームブック)やiPadなどの端末がいつでも自由に使えるように配備されており、家庭の端末も自由に持ち込めます。子どもたちは、「これは写真を撮ろう」とか「ネットでちょっと調べてみよう」という感じに、それぞれが使いたいときに使っています。

ただし、「入力」も「出力」も、必ずICTを使う必要はないと思います。本校では、子どもたちが常にICT端末を持ち歩いているというイメージはなくて、紙ベースで学習する子、タブレットを使う子が混在していて、こちらから使い方を指示しなくても、子どもたちは柔軟に対応できています。これからの時代、学びの場でICTを活用することは必須ですが、全員が同じ使い方をする必要はないんですよね。

「これを学ぶにはこのアプリを使う」みたいなルールにしてしまうと、学ぶタイミングが自由でも、学び方は強制されている状態になりますよ。紙のドリルや本で学びたい子もいるだろうし、いつもはタブレットを使っている子が別の方法を使いたくなる日もあるでしょう。

ICT端末は、使いたいと思ったときにいつでも使える状態にしておきますが、使うことを強制すると、子どもたちの学びの主体性は損なわれてしまうことがあると感じますので、使い方は子どもたちに任せたほうがよいと考えています。

――ICT教育環境の整備が進むことで、これまでの一斉授業から子ども主体の学びに変えやすくなるものの、ICTの活用を強制することは望ましくないのですね。

コロナによって文部科学省のGIGAスクール構想が急にクローズアップされるようになりましたが、数年前に骨子が決まり、今年度から本格適用されている新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」という理念と、1人1台の端末が配られることの関係をどのように見ていますか。

「1人1台」と「主体的・対話的で深い学び」の関係性

桑原:GIGAスクール構想は、まず、これまでインターネットに接続されていなかった学校がネットワークにつながるということに、大きな意義があると感じています。これによって、子どもたちがアクセスできる情報が格段に増えますから、個々の探究心を今まで以上に深めていくことができるでしょう。

もう一つは、子どもたちが「やりたい」「知りたい」と思ったときにいつでも使える端末があることの意義。これも子どもたちの探究心や好奇心をさらに深めることができます。

また、子どもたちは、自分が見つけた新しい気づきを友達にも教えたいと思うんですよね。ICTを活用すると、自分自身で新しいことを発見していく機会が増えると同時に、友達同士の対話の機会も増加します。

例えば、課外活動で近くの滝を見にいったときに、ある子が帰りのバスの中で、見学した滝の様子を伝える動画をまとめていました。学校に戻るとすぐに、その紹介動画をクラスでシェアしてくれたんです。これまでは、絵日記や作文に書いて紹介していたものを、もっと情報量の多い動画でタイムリーにシェアできるので、子どもたち同士の対話も盛り上がりました。

このように、新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」と1人1台のGIGAスクール構想は、僕はちゃんとつながっていると考えています。

しかし、「それでは今からみんなでこれを検索してみましょう」というような形で、ICTを使った学び方を先生が用意して強制してしまうと、「主体的・対話的で深い学び」にはなりません。これまで以上に「学び方」を子どもたちに委ねて、子どもが主体となるようにICTを活用していくことがとても大事だと感じます。

――主体的な学びもICT活用も、「子どもたちに学び方を委ねること」が鍵になりそうです。ただ、子どもたちが主体的に自分のしたいことを好きな方法で進めていくとなると、子どもたちは教室の中でそれぞれ別々のことをしている状態になり、子どもたちの学びが孤立しませんか?

実はアナログな人間関係のベースが大切

桑原:結論から言うと、ならないんです。恐らくみなさんは、ある特定のシーンをイメージして孤立を懸念されると思います。思い浮かべるのは、分かる子がどんどん進めていき、理解に時間がかかる子との差がどんどん開いていく様子でしょうか。

実際には、学び方を子どもたちに委ねると、先生に聞いたり自分でネット検索をしたりするだけでなく、友達に聞くことも増えていきます。友達に聞いたほうが楽しいし、早いし、実はそのほうが効率的だったりもします。

子どもの得意領域はそれぞれ異なりますから、「教える子と教わる子」が固定化してしまうこともありません。また、分からない子同士の学び合いも案外盛り上がるもので、必ずしも分かっている子だけが活躍するわけではないんです。全ての子に、様々なシーンで活躍機会があります。

――友達に聞くのも、友達と一緒にするのもOKと「子どもたちに学び方を委ねること」が、ここでもやはりポイントになるのですね。

桑原:実は、学び方を委ねるだけではダメで、子どもたち同士の関係性と日ごろのコミュニケーションが非常に重要になります。「分からないから教えて」と言える、それぞれの子どもがどんなことが好きで何が得意なのか、お互いに知っているという人間関係のベースがあることが必要です。

得意も不得意も含めて、お互いをよく知っていることは、絶大な安心感につながります。僕たち先生は、そのような子どもたち同士のネットワークが形成されるように、日々サポートしていくことを心がけています。

また、ICTを活用すると表現方法が格段に広がりますので、子どもたち同士の対話や学び合いも加速します。ICTは、人間関係のベースを築くためにも有効です。

――1人1台のGIGAスクール構想に、「学び方」がどんどんデジタル化するようなイメージを持っていましたが、ICTを活用した学びを「主体的・対話的で深い学び」にするためには、友達同士の人間関係というアナログな要素がとても重要になるのですね。

ICT教育は人間味を希薄化させるというイメージから、ICT教育に消極的な先生や保護者もいますが、逆に今まで以上に友達との関係性を深めることが重要になるという点は、新しい気づきでした。

(取材・文 森田亜矢子)

[日経DUAL 2020年10月14日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。