オタクな達人から動画で学ぶ ほぼ日の新しい「授業」

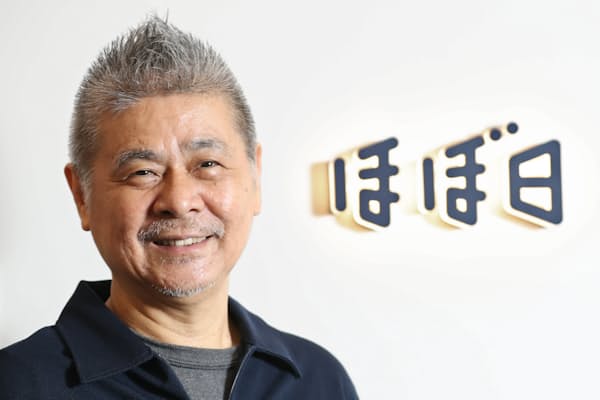

学びとキャリア 糸井重里さん(上)

ほぼ日社長 糸井重里さん

(中)兄貴分が教えてくれる知恵 ネットでみんなに伝えたい >>

――ネットで何を配信するのですか。

「いろいろな『先生』に授業をしてもらって、授業の動画を1日1本配信していきます。授業というか学びの対象は、ありとあらゆるものです。漫画家のみうらじゅんさんや、詩人の谷川俊太郎さんに出てもらう予定です。歌手の矢野顕子さんにも声をかけました。幅広い分野の方に先生として出てもらいたいと思っています」

「内容は学校では教えないようなことです。画家の横尾忠則さんにも先生をお願いしているのですが、横尾さんが絵の描き方や技術を教えるわけではありません。例えば横尾さんに実際に絵を描いてもらっている横から、僕が『絵とか芸術って何ですか?』みたいなことを聞いて、『うるさいな。でも何だろうね』みたいに話が進むようなイメージです。実はそこから学べる本質的なことってあると思っています」

「僕は昔、矢沢永吉さんの自伝『成りあがり』の編集に関わったんですが、あの本は『一生に一度しか本を読まないような人に読んでもらえる本にしよう』ってつくったんです。あの本を読んで、学校は嫌いだったけど社会に出て中小企業を立ち上げて、経営者になったという人が意外といるんです。むしろ学校が好きじゃなかった人に先生や生徒として参加してもらいたいんです」

――それが「学校」なのですか。

「僕自身、学校で勉強したことより、社会に出てから出会った先輩とか、仕事で隣り合わせた人とかから学んだことが、すごく役立っています。日常生活や仕事の中で、出会った人から学ぶことって多いですよね。だからコンセプトは『人から人が学ぶ学校』です」

「スーパーボランティアと呼ばれる尾畠春夫さんっているじゃないですか。尾畠さんのそばで一緒にボランティアしてみたい、そこから何かを学びたいという若い人たちがいっぱいいる、と聞いたのです。テレビのニュースだと、尾畠さんの活動を数分伝えて終わりですが、実際に出会って話したり時間を過ごしたりすることで伝わることってあると思うんです。尾畠さんにも先生になってほしいなあ」

――日常の経験とか暗黙知を伝えるのですか。

「別に大学とかの現在ある学校を否定するわけじゃないんです。試験もしなけりゃ、資格も出しません。でも、今の学問って経済学とか法律とか、かっちり分かれていますよね。図書館に行っても本はきっちり分類されて並んでいます。そういう学問的・図書館的分類ができないジャンルを伝えたいんです。いままで教える人がいなかった分野を、その道に詳しい人に教えてもらうという学びです」