コロナで留学足止めの学生 画面越しで体験する異文化

新型コロナウイルス禍で、海外留学を予定していた生徒や学生は足止め状態が続いている。語学を学ぶだけならまだしも、異文化体験や現地の人とのリアルな交流など、実際に留学しないと得られないことは多い。海外渡航の制限が解除されるまでの時間を無駄にできないと考える関係者の間では、代替のプログラムを模索する動きが広がる。

"What's animal are you like?"

"Repeat after me!"

10月の平日の夕方。横浜創学館高校(横浜市)で授業を終えた2年生の男女4人が、オンラインでつないだオーストラリアのブリスベンに住む英語講師の講義を受けた。

同校は7月に、世界で教育事業を展開するイー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン(EFジャパン)と、国際教育プログラムの共同開発などで協定を締結。この日はEFブリスベン校で教える専属講師が、動物に関する英熟語や日常生活の表現について、英語でレッスンした。

参加したのは、9月下旬から3カ月間の予定で米シアトルに留学するはずだった生徒の一部だ。「留学の代替案として、いまできることをやってみた。海外に住む先生のレッスンは生徒の刺激になるだろう」と、国際室長の梶奈穂子先生(英語科)は初めての試みの狙いを語る。

「画面越しでも海外の先生は雰囲気が違った」と語る村上琳さんは、幼少時に米国に住んでいた。「きちんと文化を学びたい。留学が先送りになっても、ぜひ行きたい」とモチベーションが高まったようだ。

趣味のダンスをきっかけに海外への興味を強めた栗田詩響君は「英語がすぐに出てこなかった」と悔しさをにじませた。留学を通じ英語力向上を期待する一方で、留学が来春以降に先送りとなった場合「大学受験も心配」とためらいもみせる。

オンラインで海外大と共同学習

「留学経験を完全に置き換えることはできないが、かなりのことができることがわかった」。東洋大学国際学部の芦沢真五教授は、コロナ下での世界のオンライン教育の実情や国際教育交流の展望について、国内外の教育者らと議論を重ねた結果、こう言い切る。

文部科学省が国際化を支援する「スーパーグローバル大学」に2014年度に採択された東洋大では、海外に留学する学生の数は15年度の819人から、19年度は1880人に増えた。

芦沢教授は渡航できない現状での「セカンドベストな策」として、10月末から、フィリピンやマレーシアの大学と、オンラインでの共同学習を始めた。「移民政策」をテーマに、学生同士がポスターを協働で制作している。

さらに、豪州やタイなど計8カ国18大学と相互に授業を履修できるプログラムも始め、オンラインを積極的に活用した教育交流を試みる。

こうした取り組みは、東洋大が国際事務局を務めるアジア太平洋大学交流機構(UMAP)のネットワークを活用している。UMAPは1991年に豪州の呼びかけで発足した学生交流のための任意団体。22カ国・地域から600超の大学が参加し、日本も国公私立の115大学(2019年10月時点)がメンバーだ。

「当面はコロナ以前の留学形態には戻らないだろう。海外滞在は短期間にし、あとは母国でオンライン対応するといった『ハイブリッド型』が現実的。低予算で高い効果が得られるプログラムの開発が必要だ」と、芦沢教授は見通す。

ホームステイを疑似体験

民間企業も留学希望者を支援するプログラムを模索する。18年から留学ツアーを手がけてきた旅行大手のクラブツーリズムは、オンラインで英会話学習と国際交流を1日で体験できる「オンライン留学ツアー」を10月18日に実施した。

参加者は、午前中に英会話教室のイーオン(東京・新宿)の講師から英会話を学び、午後からは、オンラインでつないだカナダのプリンスエドワード島の家庭でホームステイを疑似体験した。

ステイ先のヘレンさんは、「赤毛のアン」の舞台として知られる島についてスライドで説明。時折、夫や飼っているネコを画面に登場させるなど、日本からの参加者がその場にいるかのような雰囲気を演出していた。

参加した10代から70代までの25人の参加者のほぼ全員が英語で質問や会話をするなど、「せっかくの機会を無駄にしないようにと積極的だった」(クラブツーリズム)。

「キャンセル待ちが出るほど反響があった」として、11月28日と12月19日にも追加で実施。今後は、数日間のコースなども検討していくという。

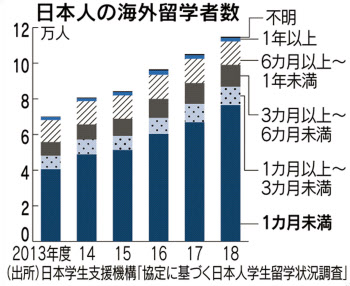

ただ、留学事情に詳しい東洋大の芦沢真五教授は1カ月未満の短期留学が極端に増えた一方、長期留学の伸びは鈍かった状況に注目。「人数など数値だけでなく、留学の学習成果など質的な側面により注目すべきだ」と指摘する。

国際交流を維持するため、オンラインを活用する動きは今後も定着しそうだが、現地に身を置かなければ得られない価値もある。ウィズコロナ時代の留学プログラムをどう再構築するか、関係者は問われている。(編集委員 木村恭子)

[日本経済新聞朝刊2020年11月2日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。