日本人のがんリスク お酒の影響が一番大きい部位は?

飲酒とがんリスク(下)

今や日本人の2人に1人が「がん」にかかる時代になっている。私たちが日々楽しんでいるお酒もがんのリスクを高める要因の1つ。2019年末に東京大学で発表された論文では、日本人において少量の飲酒でもがんのリスクになると報告されている。

飲酒による影響が大きいのは「どの部位のがん」なのか、そしてがんのリスクを少しでも小さくするために飲酒面で注意すべきことは? 前回に引き続き、論文の発表者の1人である財津將嘉さんに話を聞いていこう。

前回の記事(「がんのリスク 日本人がお酒を1日1合飲み続けたら」)でお伝えした通り、たとえ少量であっても、飲酒年数を重ねていけば、がんの罹患リスクが上がることが分かった。ただし、一口にがんといっても、肺がん、胃がん、肝臓がんなど、さまざまな部位のがんがあることも忘れてはならない。飲酒により影響を受けやすい部位と、受けにくい部位があるだろうことは素人でも想像できる。果たしてどのがんのリスクが高くなるのか、気になるところである。

後編となる今回は、 前回に引き続き、論文の発表者の1人で、獨協医科大学医学部 公衆衛生学講座 准教授で医師・医学博士の財津將嘉さん(3月まで東京大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学 助教)に話を聞いていく。

飲酒によりリスクが上がるのは、どの部位のがん?

先生、研究の結果、がん全体で1.05倍罹患リスクが上がることが示唆されましたが、部位別で見るとリスクが高いのはどのあたりなのでしょう? そう尋ねると、財津さんは丁寧に解説してくれた。

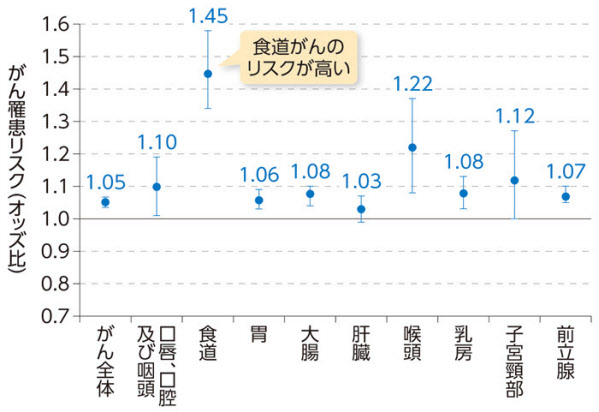

「最もリスクが高かったのは『食道がん』で、そのリスクは1.45倍になりました。また、『口唇、口腔及び咽頭がん』も1.10倍という結果が出ています(咽頭は口腔と食道の間にある器官)。元々飲酒によってがんのリスクが上がるのは、食道より上部の器官、つまり『お酒の通り道』になるところと言われていますが、今回の結果でもその傾向が見られます」(財津さん)。なお、気管と咽頭をつなぐ器官である「喉頭」のリスクも1.22倍と高い。

各部位のがんの罹患リスク(10drink-year時点)

念のため補足しておくが、これらのリスクはいずれも、1日、日本酒1合(純アルコールにして23g)相当の飲酒を10年間続けた時点(10drink-year)におけるデータである。飲酒期間がより長くなり、飲酒量が多くなれば、ほとんどの部位でがんのリスクは着実に上昇する。最も顕著な食道がんの場合は、1日1合の飲酒を10年間(10drink-year)で1.45倍だったリスクが、1日2合で30年間(60drink-year)なら4倍を超える。

食道がんと飲酒が密接な関係にあることが裏付けられた

なるほど、お酒を口から飲んで胃に至るまでのルートで飲酒による影響が大きくなる。特にそこで顕著なのが食道がんというわけだ。

食道がんについては、ヘビードランカーの知人が食道がんで亡くなっているだけに大いに気になる。食道がんと飲酒の関係については、当コラムでも以前に触れているが(「のどに刺激のある強い酒 飲み続けた人の末路は?」を参照)、そこでも紹介したように、40~69歳男性約4万5000人を対象にした国内の多目的コホート研究から、飲酒習慣がある人は、飲まない人に比べて食道がんのリスクが高いことが明らかになっている(Cancer Letters. 2009;275:240-246.)。今回の研究結果において、食道がんと飲酒が密接な関係にあることが裏付けられたわけだ。

また、胃がん(1.06倍)、大腸がん(1.08倍)なども、がん全体と比べてリスクが若干高くなっている。女性の私としては、乳がんのリスクが1.08倍と、がん全体のリスク(1.05倍)より高くなっていることも気になるところだ。

じつは飲酒は乳がんのリスク要因の1つ。今回の研究で、少量であってもリスクになるという結果が出た。女性はアルコールの分解能力が低いケースが多いだけに、より一層お酒の飲み方に注意せねばなるまい。このほか、子宮頸がん(1.12倍)、前立腺がん(1.07倍)などもリスクは高めだ。

国立がん研究センターでは、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っている。国内外の最新の研究結果を基に、全体および個々の部位のがんについてリスク評価を「がんのリスク・予防要因 評価一覧」としてホームページで公開している。「データ不十分」⇒「可能性あり」⇒「ほぼ確実」⇒「確実」の順に科学的根拠としての信頼性が高くなる。

この評価では、「飲酒」により全部位のがんのリスクが上がるのが「確実」となっている。部位別に見ると、「食道」「肝臓」「大腸」が確実になっている。

注意すべきはお酒の種類ではなく、お酒の総量

少量の飲酒であっても、がんの罹患リスクが上がることが明らか――。こうした事実を踏まえても、酒好きが「酒を完全にやめる」というのは難しい…。せめて、がんのリスクができるだけ上がらないお酒の飲み方を実践したいところだ。

先生、がんの罹患リスクをできるだけ上げないためには、どんな飲み方がいいのでしょうか。醸造酒や蒸留酒といったお酒の種類を変えるといった対策はアリなのでしょうか…。

そう尋ねると財津さんは、「最も着目すべきポイントは『お酒の総量』、お酒の種類うんぬんより酒量です」と言い切る。

「アルコールそのものに発がん性があり、さらにアルコールの代謝副産物であるアセトアルデヒドもがんの原因となることが分かっています。私たち日本人は遺伝的にアセトアルデヒドの分解能力が低い人が一定数いますから、少量でも影響を受けやすいのです。このことから、飲み始めた年数から今に至るまでどれだけアルコールを飲み、そのリスクにどれだけさらされてきたかが重要となるのです」(財津さん)

薄々想像できたこととはいえ、結局のところ、お酒の量を減らす、それに尽きるということだ。ガックリ肩を落とす私たちに財津さんは優しくこうフォローしてくれた。

「本研究では『お酒は少量でもがんのリスクになる。飲まないに越したことはない』と結論づけましたが、実際のところ、お酒好きの人がお酒を完全にやめることは、なかなかできませんよね。しかし、この研究結果を知っているのと、知らないのとではお酒に対する『意識』が違ってくるのではないでしょうか。1日1合程度という適量を目標に、飲む量は減らしたほうがいい。『総量』に留意し、今飲んでいる量より『少しでも減らす』ことを目標にしてください」(財津さん)

お酒を飲むことが習慣化してしまうのが怖い

財津さんによると「お酒を飲むことが習慣化してしまうのが怖い」という。確かに、左党の多くは、さして飲みたくもないのに、飲むことが「クセ」になっている人が多いように思う。夕方になったら当たり前のようにカシュッとビールのプルトップを開ける、風呂あがりに水代わりにチューハイを飲む、仕事帰りにコンビニに寄って酒を買ってしまう…。左党がよく行う日常のクセを挙げたらキリがない。

「まずはこうした『飲むクセ』の行動を変えていくといいですね。最初は週一でいいので、飲まない日『休肝日』を作ってみましょう。ここで『一生で飲むお酒の量は決まっている』と考えてみてください。休肝日で『飲まない日貯金』をして、『飲酒寿命』を延ばすことを考えてみるのです」と財津さんは提案する。もちろん、休肝日を取ったからと、翌日倍の量を飲んでしまっては総量が変わらず、元の木阿弥である。飲む日も酒量は増やさず、できたら減らす方向にしたい。

繰り返すが、少量飲酒によるがんのリスクを考えた場合、重視すべきは「酒量」だ。休肝日の翌日も酒量を増やさず、「飲まない日」を貯金し、長く飲むための「飲酒寿命」を延ばしていきたい。

このほか、財津さんは、「お酒をストレス発散の道具にしたり、睡眠導入剤代わりにするのも避けてください」と話す。確かにこうした行動もまた「習慣化」を促進してしまいそうだ。

最後に、財津さん自身が飲酒について日々気をつけていることを教えていただいた。

「私自身もそうですが、他の方にお勧めしているのが『お酒と一緒に水を飲むこと』です。血中アルコール濃度の急激な上昇を抑制する効果もありますし、アルコールによる脱水を防ぐのにも役立ちます。このほか、一気に飲まない(ゆっくり飲む)、酒だけを飲まずに食べ物も一緒にとる、といったことも実践してください」(財津さん)

水を飲むことは、アルコールによるダメージを少なくさせ、悪酔い、二日酔いを防ぐことにつながる。本連載で登場した先生方が推奨しているのはもちろん、日本酒造組合中央会でも、日本酒の合間に水を飲むことを推奨している。

◇ ◇ ◇

イギリスでは公衆衛生キャンペーンの「Dry January」(1月の禁酒月間)、オーストラリアでは募金活動でアルコールをやめることを奨励する「Sober October」(10月の禁酒月間)があり、世界的に見ても「健康のために酒量を減らそう」という動きが高まっているように思う。

酒にはいい面も、悪い面もある。そして今回の研究から、日本人において、少量の飲酒であってもがんのリスクがあることが明らかとなった。これからの人生、お酒を長く楽しむためにも、カラダに留意しながら、お酒の「総量」を意識し、「飲まない日貯金」を今日から始めてみてはいかがだろうか?

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版 増田真一)

[日経Gooday2020年5月14日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界