19世紀の英国からフランスへと広がったダンディズムとは、表面的なおしゃれとは異なる、洗練された身だしなみや教養、生活様式へのこだわりを表します。服飾評論家、出石尚三氏が、著名人の奥深いダンディズムについて考察します。

若者に説いた服装の「規則」

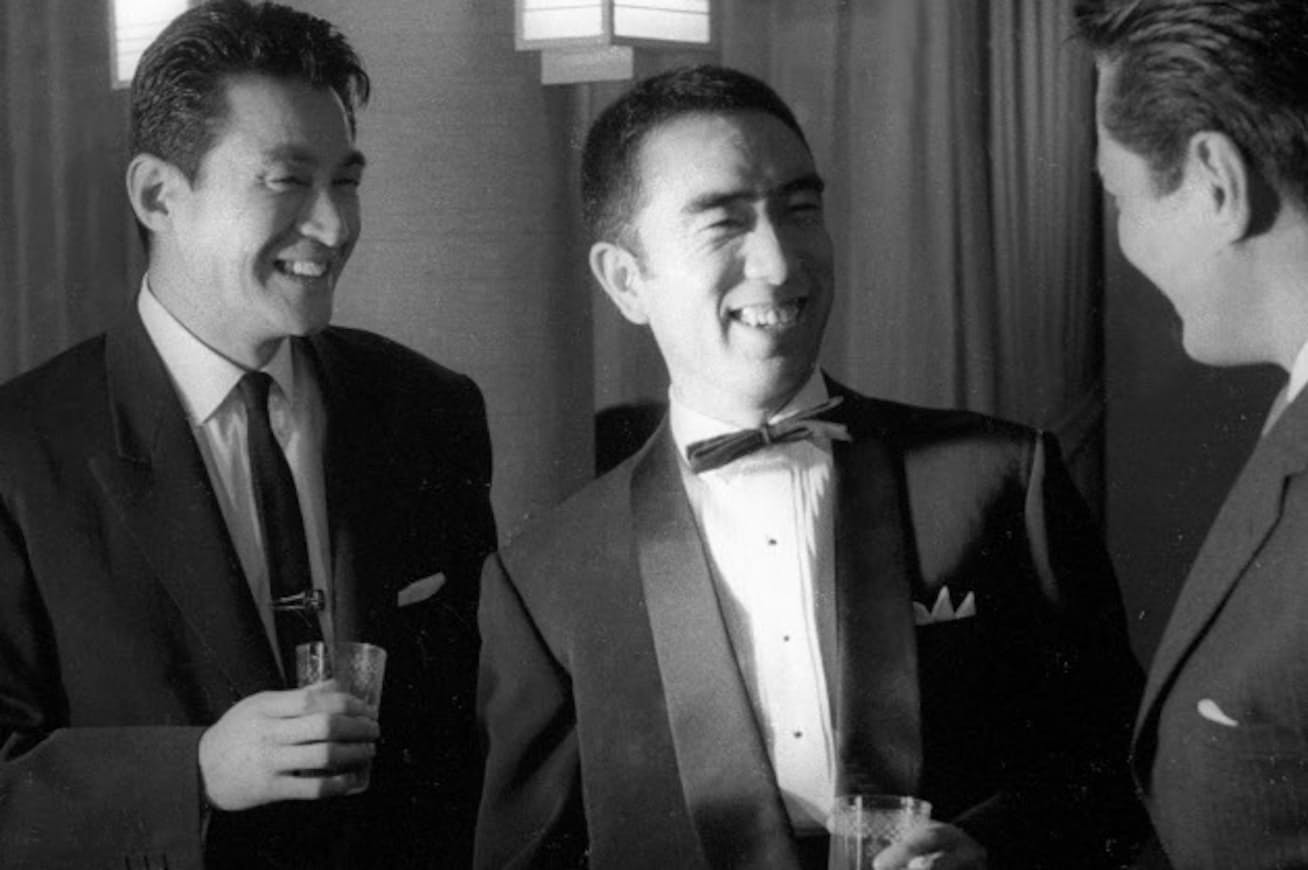

三島由紀夫が劇的な人生の幕を劇的に下ろしてから、50年になります。半世紀。まことに時の経つのは早いものです。三島由紀夫と東大全共闘との討論会の様子を追ったドキュメンタリー映画も3月に公開されました。

1970年11月25日。当時、東京・市ヶ谷にあった自衛隊駐屯地に乗り込み、隊員に決起を呼びかける演説をぶち、最期は割腹自殺を遂げました。45歳にして自らの手で人生を終えたわけです。

本名は平岡公威(きみたけ)といい、学習院高等科を首席で卒業し、東京大学法学部に入学。同級生にはアパレル「ニューヨーカー」を興した小林三郎氏がいました。小林氏は三島のことをこう評しています。「平岡君は我々と違って秀才だったよ」

三島由紀夫は、1969年に「若きサムライのための精神講話」と題する原稿を書いています。初出は「ポケットパンチOh!」という若者に人気の雑誌で、三島が若者に説教するつもりで、諄々(じゅんじゅん)と説いた内容になっています。全12章で構成されていて、その第7章が「服装について」でした。

三島はこの「服装について」の中で、タキシードについて延々と語っているのです。「タキシードは決まりによって成り立っている。規則がある以上、規則に従うのが、道理である」。ざっとそんな趣旨になっています。

三島自身、当時の日本の作家としては珍しく、機会があるごとにタキシードを着用した人物でありました。「言動一致」を重んじ、何度もタキシードを着こなしていた三島ですから、規則を語るのにも説得力があります。当然のように、黒のタキシードに黒の蝶ネクタイを結んでいました。