サバ缶ブームの裏に北欧とアフリカ(値段の方程式)

空前のサバ缶ブームです。サバに含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)が体に良いという健康食として様々なメディアで紹介され、人気に火が付きました。手軽なお酒のつまみにも最適です。健康にいいということで罪悪感なく、お酒も楽しめそうです。

ツナ缶抜き、生産量1位に

2016年にはそれまでずっと水産缶詰で生産量1位だったツナ缶を抜いてサバ缶が1位になりました。いまや水産缶詰の王様です。サバ缶ブームを反映して様々な種類の商品が出ています。スーパーの売れ筋である極洋のサバの水煮や岩手の企業が震災復興を目的に作った「サヴァ缶」、伊藤食品の「美味しい鯖」…。「サヴァ缶」にはオリーブオイル漬けやレモンバジル味といった種類があり、人気を集めています。

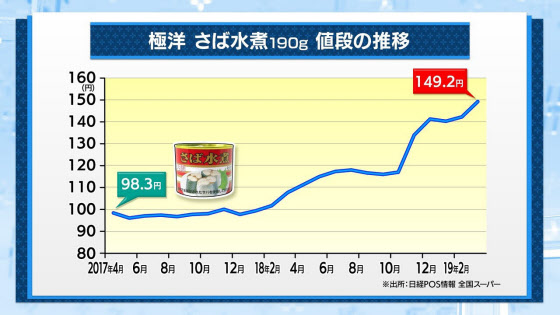

極洋のサバ缶のスーパーの店頭価格をみてみましょう。

2年前は1缶100円を切っていたものが、この1年で1.5倍ほどになりました。特に2018年秋からの上昇カーブがきつくなっているのがわかると思います。18年9月に極洋やマルハニチロといった大手が出荷価格の引き上げに動きました。スーパーの価格にも転嫁が進んでいるようです。大手各社は今年の3月にも値上げしていますので、今後はさらに高くなりそうです。

アフリカ諸国への輸出が急増

サバ缶の原料が足りなくなっています。実は、普通の値段の缶詰で使われるサバというのは、焼き魚で使うようなサバより小さいものを使っています。サバは大きいほど脂がのって美味しくなるので基本的にサイズが小さいものは鮮魚店なんかでは売れないんですね。その小さいサバを缶詰の業者が安くで買い取って、サバ缶に加工していました。

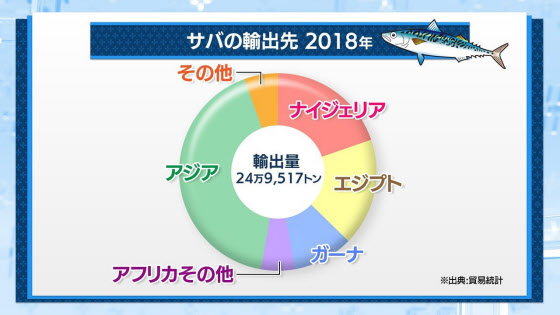

この缶詰で使う小さなサバ。近年、日本からナイジェリアなどアフリカ諸国への輸出が急増しています。そのため日本国内で出回るサバ缶用のサバが減っているという構図です。

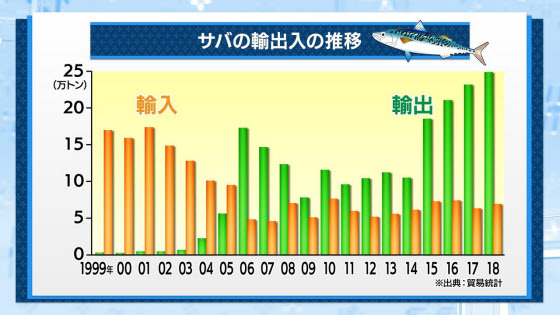

上のグラフは日本のサバの輸出量ですが、日本は2006年以降、鯖の輸出量が輸入量を上回っており、近年は圧倒的に輸出が多くなっています。「サバの輸出大国」です。2018年の国別輸出量をみるとおよそ半分がアフリカ向けです。

アフリカは煮込み料理にサバをよく食べています。昔は主に地理的に近いノルウェーから輸入していました。ところが近年、ノルウェーで「サバの取りすぎ」が問題になった。主な漁場である北大西洋のサバの資源量は11年には500万トン近くあったが、年々減少して18年にはおよそ半分になってしまいました。水産資源を守るために、サバを取る量を制限することになりました。

ノルウェー産サバは日本に

その結果、値段の安い、小さいサバを取らなくなりました。高く売れるように大きく太らせてから捕る。結果、今まで安く買える小さいサバを輸入していたアフリカは大きくて高いサバばかりになって買えなくなってしまった。ここで、目を付けたのが日本のサバです。日本はノルウェーほどの厳しい漁獲量の調整はなく、小さなサバも獲ります。それをアフリカに輸入するようになった結果、サバ缶の原料である、小型のサバの値段が上がった缶詰の原料の値段が上がって、さらに「サバ缶ブーム」も相まって、サバ缶の値段が高騰したというわけです。

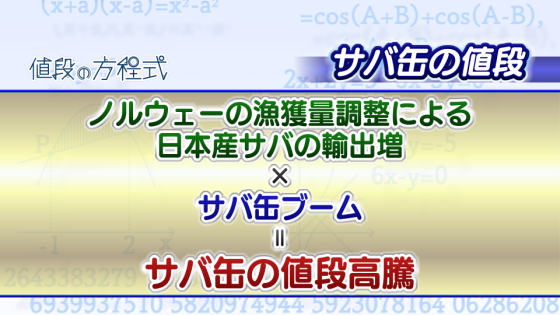

値段の方程式はこうなります。

ノルウェーのサバ漁獲量調整による日本産サバの輸出増×サバ缶ブーム=サバ缶の値段高騰

ノルウェーでは小さいサバは取らずに、大きくなってからとるようにシフトしていますが、実はこの大きい鯖の主な輸出先は日本なんです。日本のスーパーに置かれているようなサバのおよそ5割はノルウェー産なんです。自分の国でとれるサバはアフリカなどに輸出して、食べているサバは輸入しているという、変わった状況が生まれているんです。

サバは日本でもっとも獲れる魚。世界的な魚食ブームの波にのり、さらに増える可能性はあります。ただ、日本近海ではサンマやイカといった水産物の漁獲量が減少傾向にあります。地球温暖化の影響も指摘されています。サバを輸出の看板商品に育てていくには適正な資源管理が前提になるのは間違いありません。

(BSテレ東日経モーニングプラスFTコメンテーター 村野孝直)

BSテレ東の朝の情報番組「日経モーニングプラスFT」(月曜から金曜の午前7時5分から)内の特集「値段の方程式」のコーナーで取り上げたテーマに加筆しました。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界