元セブン会長のリーダー論「決めれば人はついてくる」

20代へ80代から伝言(2) 鈴木敏文氏

1970年代に米国からコンビニを日本に持ち込み、POS(販売時点情報管理)導入や共同配送の実現など、新しい小売りのビジネスモデルを作り上げた鈴木氏は「コンビニの父」と呼ばれる。「消費は心理学」が口癖で、顧客目線での商品づくりにこだわり、トップ自ら商品の試食もしていた。しかし2016年、会社の幹部人事を巡る混乱から、突然退任を発表。現在は東京都内のホテルの一室で静かに過ごしている。心理学を勉強する慶應義塾大学の山田璃々子さんが鈴木氏の執務室を訪ね、人の心理のつかみ方や、リーダーのあり方について聞いた。

「僕はビッグデータは好きじゃない」

山田 私は大学構内で食事を提供する「キッチンカー」を運営しています。大学生って朝ごはんを抜いている人が多いんです。ほっと一息をつける場所を提供できればいいなと思って始めました。ところが、鈴木さんがよくお話されている「お客様の立場にたつ」というのが全然できていなくて。どうしたら人の気持ちをつかめるようになるのか、お聞きしたいです。

鈴木 僕が新卒で入ったのはトーハンという出版取次の会社だったの。入社した頃に出版科学研究所ができて、そこに配属された。どんな本がどんな人に売れているのかを調べたり、読者に集まってもらってグループディスカッションしてもらったり、というのが最初の仕事。それには統計学や心理学を知らないといけないでしょ。毎日仕事が終わって夕方5時ぐらいから、大学の先生の講義を受けてたんです。

山田 著書のなかで、誰かがコーヒーがほしいと言ったわけじゃないのにコーヒーマシンを導入して成功したというお話がとても気になって。まだ「声」になっていない「声」を鈴木さんはどうやって聞いていたのでしょうか。

鈴木 最近よくビッグデータという言葉を聞くでしょ? 僕はビッグデータというのは好きじゃない。それは過去の集積だから。過去の集積が将来を物語るということはない。まず自分で仮説を立てるわけ。たとえば店頭で牛乳はだいたい何本くらい売れるだろうか、どこのメーカーのが売れるだろうかということの仮説を立てて、POS(販売時点情報管理)で数字を見る。つまり、自分の仮説を検証する。

山田 仮説が大事なんですね。それはどうやって思い浮かぶんですか。

鈴木 人の心を読むと言ったって、何かを買うのは全部、人間心理のなせるわざでしょ? 人間心理を先んじて数字で捉えることがおかしい。例えば消費増税。8%から10%に2%上がったときに、過去に5%から8%に3%上がったときよりも景気は悪くなった。これはどういうことか。今はモノが余っている豊かな時代、そして先行きは不透明だと言われているときだから、じゃあモノを買わなくていいや、となる。心理で落ち込む。理屈じゃない。

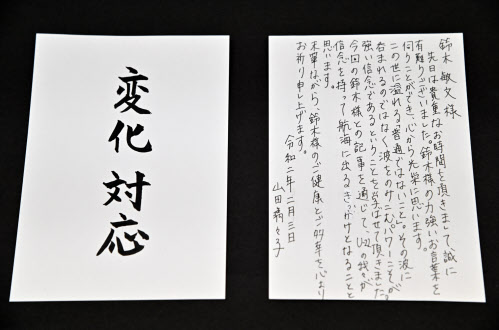

価値は時代とともに変わるのに、多くの人は数字だけを読んでしまう。「数字じゃなくて、変化を読みなさい」と、いつも社内で言っていたね。要するに「変化対応」。変化があればあるほど、仕事がある。

やりたいことが変わるのは「成長」

鈴木 ところで山田さんは将来どんな仕事をしたいんですか。

山田 私は毎日やりたいことが変わっちゃうんです。

鈴木 どんどん変わっていいんじゃない? 僕は学生のとき、政治家になろうと思ったの。でも実際に政治家の秘書の仕事を見てみると大変そうだったから、とても僕にはできないなと思って就職した。トーハン時代にテレビの番組制作の会社を作ろうと思ってスポンサーを探しているうちにイトーヨーカ堂に転職した。そんな風に僕自身、考えはどんどん変わってきた。

山田 情報を聞けば聞くほど、選択肢が増えてしまって。

鈴木 それは成長なの。絵が特別好きとか得意なことややりたいことが決まっている人はそれでいい。でも普通の人だったら、常にキャンバスを白にしておいて、その時その時に自分で絵を描いて、これがいいなと思ったらそれに進めばいい。

山田 それを聞いて安心しました。将来の夢は何かと聞かれても、ないことが悩みだったんです。

鈴木 今はまだ決めてないと言えばいいの。それから、人間というのは何となしに備わっている運命というものがあると思う。番組制作の会社を作るためにイトーヨーカ堂に入社したから、流通なんて興味はなかった。でも僕はそこに仕事があったら、それをきちんとやらないと気が済まない性格でね。何でもいいんだよ、真剣にやることが大事。

山田 コンビニを始めるときなど新しい試みはどれも最初は反対されたという話を読んで、やり抜く力のすごさを感じました。その力はどこから来ているんですか。

鈴木 自分で何かを始めたら、ものにしないと。中途半端が嫌いなの。すごく気が大きいとかじゃないんだよ。

山田 反対されても、これはいけると勝算があったんですか。

鈴木 皆に反対されることの方が、逆にすごくやりがいがあるんだよ。皆が賛成するということは、他人も同じことを考えるでしょ? それは競争相手が多いということ。銀行をやろうとしたときも皆反対で、メインバンクの頭取が「小売企業に銀行なんてできませんよ」とわざわざ忠告に来られた。でも僕は別に都市銀行を作ろうなんて思ってない。例えば銭湯へ行くついでにお金を下ろしたり入れたりすることができたら便利だろうなって、それだけ。

山田 そういうときは誰か相談できる人や味方がいらっしゃったんでしょうか。

鈴木 そういうことはないね。自分で決めちゃう。僕は社長をやっていた頃は、ものすごく厳しいと言われていたの。でも、新しく始めたことのほとんどは自分で発想したものをまわりの皆にやってもらっていたんだよね。「鈴木というのは厳しい」とまわりから思われつつも、ついてきてくれる人がいたから、やってこられた。

多数決で決めるのはリーダーじゃない

山田 私はつい他人の目を気にしてしまいます。

鈴木 それは誰でもあること。僕は人事をやっていたこともあるんだけど、人を動かすというときに、自分の気に入った人やよく知っている人だけを集めるのはまずいね。友達を作るときもそうだと思うよ。やはり色々な人と付き合うのが大切じゃないかな。

山田 引退されたときには鈴木さんの提案が通らなかったそうですが、今どう受け止められているんですか。

鈴木 僕は前から、自分の考え方が(会社の中で)通らないときには、もう自分が必要ないということだと考えていた。僕が辞めたのが83歳。80歳になったら辞めなくちゃ、と思っていた。人事をやっていた若い頃、役員定年は70歳というルールを作っていた。自分で作っておきながら通り越して、80歳を過ぎてしまった。

辞める前、たまたま自分の提案が通らなかった。「ああ、通らないんだったら」って、その瞬間に辞めることを決めた。何かじっくり考えたわけではなくて、会議が終わって自分の部屋から妻に電話して、「僕は今日で辞めるからね」と。今、振り返って考えても、あの「自分の提案が通らない」ということがあったから辞められたと思う。

山田 もし、なかったらどうですか。

鈴木 なかったら、(辞めるのは)難しいよねと思う。やっぱり。目の前に仕事があるから。

何年も社長をしてきて思うのは、リーダーというのは決めることが大切。ものすごく抽象的だけど。全員が仲良くてなんていうのはリーダーじゃない。全ての責任を持って決定すること。決められない性格だったらリーダーになるべきじゃない。

山田 ……。すみません、涙が出てしまって。言葉の重みがすごくて……。

私は高校のときにミュージカル部の部長をやっていたんですけど、まさに方針を決めるときに人のことを気にしすぎてどうしたらいいかわからなくなってしまったので、今の話を2年前の自分にも聞かせたいし、これから何かやるときに心がけたいです。

鈴木 最近、よくボトムアップ型の組織って言うでしょ? 僕はね、皆の意見を聞いて、多数をとるというのは、ボトムアップではないと思う。10人いて、A案が6人、B案が3人、C案が1人だからA案がよかろうというのは違う。自分の方針をきちんと出した上で、その方針に賛同する人から様々な意見を得ることがボトムアップ。リーダーが方針を出さないボトムアップでは、組織は成り立たない。リーダーがきちんと決められるなら、厳しいと思っていても人は付いてくる。

自分で決める習慣を付けていけばいい。そのためには、前提として公平であることが大事。あの人の意見だけ聞くとかはダメ。下の人たちがどう思って見ていたか知らないけど。まわりからは相当、ワンマンに見えていたと思うけどね。

(文・構成 安田亜紀代)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。