増えた保育園、今も足りない学童 子育て調査で判明

認可保育園などに通う3~5歳児の保育料を無償化する「幼保無償化」が大きな話題となっています。待機児童問題への対応も含め、自治体の取り組みはどこまで進んだのでしょうか。日経DUALと日本経済新聞社による共同調査「自治体の子育て支援制度に関する調査」の結果を基に「子育てしながら働きやすい街」を考えます。

◇ ◇ ◇

日経DUALと日本経済新聞社は、2015年から自治体の子育て施策を共同調査してきました。この間、自治体の施策はどう変化したのでしょうか。調査対象が現在と同じ全国162自治体になった16年の調査結果と比較し、保育施策の変化と、今後の課題を考察しました(回答数は16年=147自治体、19年=138自治体)。

保育園への申請数、自治体の定員数共に増加

まず、0歳児の認可保育園等(注)への入りやすさを比較しました。16年時点で、0歳児の認可保育園への申請児童数は平均556.4人でしたが、19年には644.7人と、約90人増加しています。それに併せて、0歳児クラスの定員数も、平均646.1人から809.2人へと、約160人分増加。また、全年齢クラスの利用定員を見ても、16年の7763.2人に対し、19年には9449.7人と、約1680人増加しています。

この5年間、保育ニーズの高まりに後押しされる形で、待機児童対策などに力を入れる自治体が増えましたが、調査結果はまさにそれを裏付けるものとなりました。

保育施策に詳しい日本総合研究所・主任研究員の池本美香さんは「女性の就業率が特に伸びた時期と重なる」と分析します。総務省の労働力調査によれば、15~64歳の女性の就業率は12年以降特に顕著に上がり、18年調査結果では過去最高の69.6%に達しました。「子どもがいても働く、という認識が広まり、専業主婦が多かった地域でも母親の就業率がアップ。待機児童問題を受け、0歳児のうちに保育園に預けようと考える人が増えた時期でもあります。そうした流れに合わせて自治体が対策を打ってきたことの表れだと思います」(池本さん)

当初は17年度の待機児童ゼロが目標だった

とはいえ、急拡大する保育ニーズを満たし切れたとは言えず、自治体の施策が後手に回っていた感は否めません。本調査が始まった15年当時、政府は「17年度末までの待機児童ゼロ」を目標に掲げていました。

しかし就業意欲がある女性が増えたことで待機児童はますます増加。日経DUALが16年調査で「17年度末までの待機児童ゼロは達成できそうか」と聞いたところ、「達成できそう」と答えた自治体は38.1%止まりでした。当時は保育需要のピークを「17年度」と予想した自治体が最も多かったのですが(20.4%)、実際はその後も保育ニーズは高まり続けました。

その後政府は、待機児童ゼロ達成の目標時期を「20年度末」に修正。今回の19年の調査では、その目標が達成可能かどうか聞きましたが、20年度末までの待機児童ゼロ達成が「十分達成可能」「ほぼ達成可能」と答えた自治体は、合計で55.3%。16年調査時よりは達成見込みが増えたものの、まだ半数の自治体で、待機児童ゼロ達成が政府の目標よりも遅れる見込みである状況が明らかになりました。

この結果を受けて池本さんは、「自治体にとっては、保育需要の予測の難しさも課題の1つ」と分析します。「都市部の場合、大型マンションができて子どもの数が一気に増えたり、専業主婦が多かった地域で女性の就業率が上がったりすれば、保育需要は高まります。一方で、将来的に子どもの数がますます減少していくと予想される中、保育施設を増やしすぎることへの懸念もある。そのバランスをどう取っていくかが難しい」

一方で、待機児童ゼロを達成できる見込みの自治体にとっては、「量から質を求める段階に来ている」と池本さん。「保育施設が増え、保育時間が延びている一方、保育士は不足。こうした中で心配なのは、子どもの安全対策です。保育施設などにおける負傷事故の件数は年々増えています(内閣府「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告(令和元年)」より)。保育施設内での虐待も報じられており、対策が急務となっています」

病児保育の枠はやや増えている

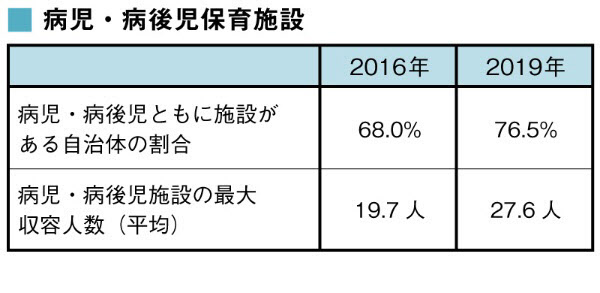

次に病児保育です。「病児・病後児ともに施設がある」と回答した自治体の割合は、16年の68.0%から19年は76.5%と、8.5ポイント増加。1日の最大収容人数の平均も、19.7人から27.6人へとやや増加しました。

病児保育は、共働きの親にとっては欠かせません。ただ池本さんは、「自治体の努力で施設を増やすことだけが解決策ではない」と話します。「海外では病児保育の話をほとんど聞きません。それは、企業の看護休暇制度が整っており、子どもが病気になったときには親が気兼ねなく休めるから。日本は、『子どもが病気になっても仕事に行かねば』という意識が強く、しかもその負担を女性だけが担うケースがまだ多いと感じます。本来は、母親だけでなく父親も看護休暇を取りやすくするなど、企業の働き方改革とセットで考えるべきで、それでも困った場合の受け皿として病児保育が存在する、という形が理想的だと思います」

学童保育はいまだに課題も

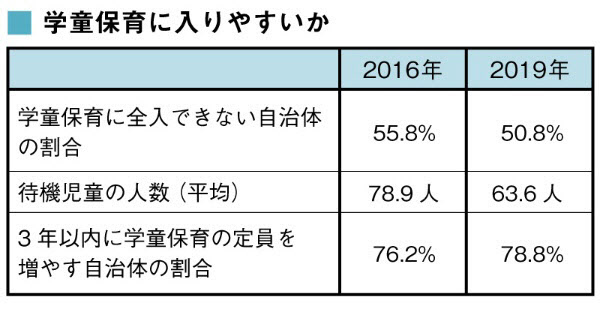

学童保育については、「小3までの希望者全員が学童保育に入れるか」という趣旨の設問に、「いいえ」と回答した自治体(待機児童がいる自治体)の数を比較しました。

19年4月時点で学童保育の待機児童がいる自治体の割合は50.8%と、いまだに高く、16年の55.8%から5ポイントしか減っていません。待機児童の平均数は15人減りましたが、それでも、希望する全員が学童保育に入れる状況とは言えません。7割以上の自治体が「3年以内に学童保育の定員を増やす」と回答していますが、子どもの成長は待ったなし。迅速な状況改善が求められます。

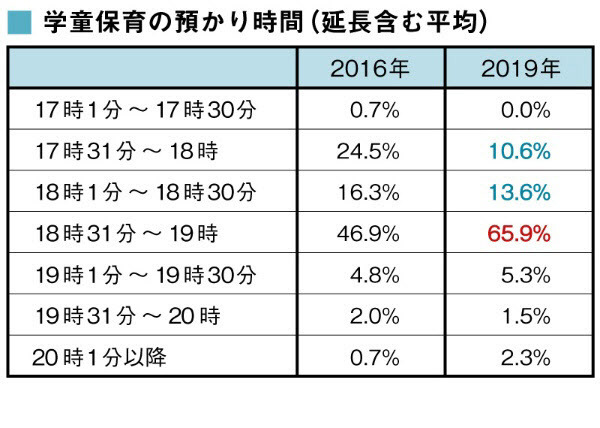

一方、学童保育の預かり時間は、延びている傾向が見られました。学童保育の最長預かり時間(延長含む)の平均が18時31分~19時と答えた自治体は、16年調査では46.9%しかありませんでしたが、19年調査では65.9%に増加。逆に、18時30分よりも前に預かりを終了すると答えた自治体の割合は減少していました。

学童保育の待機児童対策が遅れている理由は何なのでしょうか。「学校は文部科学省、学童保育は厚生労働省と管轄が分かれており、学校と学童保育との関係づくりがなかなか進まなかったことに加え、学童保育の指導員不足もハードルとなっています」と、池本さん。

「自治体としてはまだ『とりあえず小1の壁を解消する』という段階で、面積を増やすために学校の教室の一部を学童保育に転用する自治体も増えています。ただ、子どもの負担を考えると、それが正解なのかどうか。大切なのは、指導員の十分な確保や活動内容の充実によって、『子どもにとって行きたい学童保育を作る』こと。小学生の子どもがいる親の働き方の見直しや、学童保育以外の子どもの居場所を増やすことも重要です。『子どもにとってふさわしい放課後』についてのビジョンを、国または自治体が示して方向付けすることが必要です」

保育の課題は土地から人材確保へ

ここまで自治体の取り組みの変化を見てきました。増え続ける保育ニーズに自治体も応える姿勢を見せているものの、施策がニーズに追いつき切れないのが現実です。取り組みを阻んでいるものは何なのか。調査では、「認可保育園の整備を進めるに当たっての最も大きな課題」も聞きました(複数回答)。

16年調査では、「最も大きな課題」の1位は「用地・物件の確保」(30.6%)でした。しかし19年調査では、1位が「保育士の確保」(34.1%)に変わり、「用地・物件の確保」(27.3%)を上回る結果に。保育定員を増やすための課題が、土地や建物などのハード面から、人材というソフト面に移ってきたことが見て取れます。

<2016年>

1、用地・物件の確保 30.6%

2、保育士の確保 28.6%

3、財源の確保 12.9%

↓

<2019年>

1、保育士の確保 34.1%

2、用地・物件の確保 27.3%

3、将来の需要予測の把握が難しい 10.6%

保育士不足がますます顕在化してきた背景としては、「手厚い配置が必要な0歳児の申請数が増えていることに加え、保育士の業務負担が増えていることも見逃せません」と、池本さん。「保育時間が長くなっていることに加えて、教育的なプログラム、園児のアレルギー対策、ときには虐待対策や貧困対策まで、保育士の業務の幅が拡大しています。賃金に見合わない負担の重さに離職する人も多く、このため経済協力開発機構(OECD)諸国に比べ日本は若い保育士の割合が高い傾向にあります。保育士を増やすには、賃金アップはもちろん、クラスを少人数化して負担を減らすなどの処遇改善が必須です」

人材面の課題については保育園にとどまらず、学童保育の指導員不足も指摘されています。「学童保育の指導員の勤務時間は、平日は夕方以降、土曜日や夏休みなどは1日中と不安定で、賃金も低いため、なり手が少ないのが現状。また、開所時間が延びているのは、共働きの親にとってはありがたいのですが、指導員の確保という意味ではマイナスの要因となっています」

これまで学童保育については1教室に常時2人以上の職員を配置し、そのうち1人は保育士などの有資格者であることが義務付けられていました。しかし19年度にこの運営基準が緩和され、職員1人でも学童を運営することが可能に。今回の調査では「職員1人でも運営する」と答えた自治体はありませんでしたが、今後は質の担保が課題の1つになっていくでしょう。

「海外では、学童保育の指針が学校の教育カリキュラムと一緒に定められていたり、指導員の資格が教員免許と同等に扱われたりする国も。学校と学童保育のコミュニケーション不足が解消され、指導員の雇用も安定します。こうした取り組みを、日本も参考にすべきではないでしょうか」と、池本さん。

保育園、学童保育などを含む福祉に関わる人材の育成や待遇改善など、自治体には一層の努力が求められます。

(文/久保田智美=日経DUAL編集部、写真/鈴木愛子)

[日経DUAL 2019年12月27日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。