コンサル人気のなぜ 「とりあえず銀行」組が流入?

人気過熱のコンサル就活事情(1)

5人の採用枠に4000人が応募

夏のインターンシップが終わり、2021年卒生の就職活動が本格化しているが、東京大大学院1年の男子学生はすでに就活を終えた。3月から外資の投資銀行・コンサル志望者が集う「選抜コミュニティ」に通い、8月半ばに外資系コンサルから内定を得たのだ。

「スタートアップに行くか迷いましたが、結局コンサルに決めました。将来起業を考えていて、成長スピードの速いコンサルへ行くことが近道になるのかなと」

高学歴の学生の間でコンサル人気が止まらない。以前から就活生の憧れといわれてきた外資系戦略コンサルの一つ、ベイン・アンド・カンパニーでは「ここ2年で応募数は1.5倍に増加。ビジネスの好調に伴い、採用枠を増やしてはいるものの、競争倍率はむしろ高まっています」(採用担当パートナーの堀之内順至さん)。

別の戦略コンサルでも過去3年で、志願者数は年1・2倍のペースで増えている。僅か5人の採用枠に4000人近くが応募し、担当者は「うれしい半面、選考が大変で正直困っている」とこぼすほどだ。

就活サイトを運営するワンキャリア(東京・渋谷)が発表した、21年卒東大・京大生の人気企業ランキングでもコンサルは1位から7位を独占した。同社経営企画室の林裕人さんは、こう指摘する。

「以前から外資系戦略コンサルの『MBB』(マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストンコンサルティンググループ、ベイン・アンド・カンパニーの3社を合わせた呼び名)は一部の超優秀層に人気でしたが、特筆すべきは1位に浮上したアクセンチュアなど総合コンサルの台頭です。躍進が始まったのは19年卒からで、21年卒ですっかり人気が定着したことがうかがえます」

人気の背景に総合コンサルの採用拡大

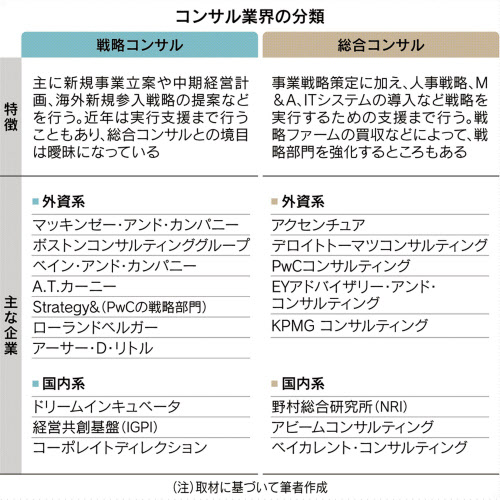

ちなみに戦略コンサルは、営業戦略やブランド戦略、新規事業立案、中長期経営戦略などの提案が中心。一方、総合コンサルは、戦略を立てるだけでなく、人事やIT(情報技術)システムなどを含めた実行支援までするのが特徴だ。クライアントに常駐することも多い。その総合コンサルが躍進した理由の一つが、採用枠の拡大だ。

背景には、人工知能(AI)など先端テクノロジーを導入したい企業からの案件が増加し、人手が足りないという事情がある。需要が増えているのは戦略コンサルも同様だが、もともとが少数精鋭。MBBも新卒採用を増やしたとはいえ、20~30人程度にとどまる。一方、総合コンサルの新卒採用枠はこのところ急激に増え、アクセンチュアやアビームコンサルティングに至っては300人規模と桁違いだ。

ワンキャリアの林さんによると、志望する学生は従来コンサルを受けていた東大・京大・東工大・一橋・早稲田・慶応からGMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)などにも裾野が広がり、日系大手企業との併願も増えてきているという。

リーマン・ショック世代、「安定」を求めてコンサルへ?

もちろん、コンサル人気が過熱するのは、採用の門戸が広がったことだけが原因ではない。「学生にとって『安心』の方向性が変わってきていることが大きい」と指摘するのは、人材サービス企業の元社員で、SNS(交流サイト)などを通じてキャリア相談に乗ることも多い就活インフルエンサーの中山明子さんだ。

「少し前なら『とりあえず銀行』とメガバンクを受けていたような安定志向の学生も、リストラや採用枠の減少などのニュースで銀行の将来に不安を感じています。彼らは、どこの会社でもやっていける基礎能力をつけることで安心を得たい。そう考えたときにコンサルが魅力的な選択肢として浮上してきているのではないでしょうか」

山一証券が破綻した1997年に生まれ、小学生の時に起きたリーマン・ショックのことを鮮明に覚えている学習院大3年の男子学生はこう話す。

「子どもながらに『どんな企業も安泰ではない』というのを実感しました。今から大企業の総合職なんてリスクが高すぎると思う。あちこち異動させられて、28歳で何のスキルもついていないなんてことになりかねない。早く成長してどこでも通用するスキルをつけることが人生における最大の防御になると思います」

彼もコンサル志望。取材していくなかで、コンサル志望の学生に共通する志望理由として主に次の5つが浮かび上がった。

(2) 「地頭の良さ」を証明できる

(3) 成長スピードが速そう

(4) 給与が高い上に、働き方もホワイトなイメージ

(5) 将来転職する際にもつぶしが利きそう

いま、優秀な学生の中でもトップ層は、学生時代に起業することが珍しくなくなった。ベンチャー企業で長期インターンをして、そのまま就職したり、そこでやりたいことが明確になって起業を目指すケースも多い。

「一方で、非常に優秀だけれどもそこまで具体的な目標が見つかっていないとか、まだ業界や仕事を絞りたくないというモラトリアム型の学生にとって、コンサルは魅力的に映っています」(中山さん)

幅広い業界を見ることができるのがコンサル。そこで得られる知見が、いざやりたいことが見つかって起業や転職をする際に役立つ――そう期待するからだ。

「とりあえずコンサル」に採用担当者は複雑な思い

ある戦略コンサルの採用担当者は、学生の間に広がる「とりあえずコンサル」的な考え方に、複雑な思いを抱く。「早くスキルをつけたい」というのも結局は安定志向の裏返しだと見るからだ。

「面接でもよく見られるのは『御社ではどう成長できますか? 何が学べますか?』という姿勢。コンサルという仕事そのものに興味があるわけではなく、手っ取り早くわかりやすいスキルを身につけて、安心・安定したいのでしょう。コンサル企業の中には、そういう学生におもねるかのように『当社に来れば、こんなスキルがついて、将来の道も開けます』とアピールするところもありますが、結局それを続けていくと、人材はどんどん辞めていく。辞めるのを見越して大量採用しているのだとしたら、違和感を覚えます」

この担当者によると、本来、コンサルの仕事の魅力は、圧倒的な成長を続けなければいけないところにある。事業環境が激しく変わり、新しいテクノロジーへの対応を常に迫られる中で、クライアント企業の経営陣を納得させるためには、常に彼ら以上に勉強し、高い視座を持ち続けなくてはならない。

「永遠に山登りをしているようなもの。いわば安定がないのが魅力であるはずなのに、安定を求め『スキルをつけて逃げ切る』といった発想でコンサルに来るのは、矛盾している気がします」

自身も新卒で野村総合研究所に入り、戦略コンサルと採用を担当。現在は、クライス&カンパニーでコンサルタントの転職・キャリアサポートをしている山本航さんは最近、入社2~4年目のコンサルタントで「特にやりたいことがないので、コンサルに就職し、働き始めてからもやりたいことが見つからないと悩む人が増えている」と話す。

「やりたいことがないので、とりあえず偏差値の高い大学に行く、というのと似た発想でコンサルを選ぶと後々困ります。いつかやりたいことが見つかるというのは幻想であり、どこかで自分と向き合って決めるしかない。そこは学生さんにも覚悟して進路を選んでほしいですね」

(石臥薫子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。