実は怖い「一見、いい人」 疲れたら「離れる」が鉄則

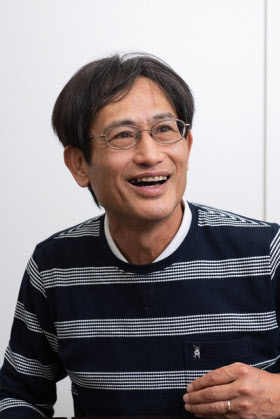

元自衛隊心理教官の下園壮太さんに聞く(下)

「いい人なのだけど、なぜか疲れる」、こんな「一見、いい人」はあなたの周りにいないだろうか。人当たりが良く欠点も見当たらないため、自分の感情を周りに共感してもらえず、自分が消耗してしまう――。こんな対人ストレスのメカニズムを著書『「一見、いい人」が一番ヤバイ』で解き明かしたのが、自衛隊で心理教官を務め、退官後は一般の人を対象に心理カウンセラーとして活動する下園壮太さん。最終回となる今回は、一筋縄ではいかない人間関係をどう受け止め、どう対処すればいいのか、下園さんに聞いた。

◇ ◇ ◇

編集部:第1回「ホントは怖い『一見、いい人』 元陸自心理教官の教え」では、「一見、いい人」に悩む人のメカニズムを、そして、第2回「実は怖い『一見、いい人』」 職場で逃げられない理由」では、「一見、いい人」に悩んでいる人は、その人からなぜ逃げられないのか、そしてどんな人が「一見、いい人」に悩むのかを下園さんにお聞きしました。最終回となる今回は、「一見、いい人」に悩んでいる人は、人間関係をどう受け止め、どう対処すればいいかをお聞きしたいと思います。

下園さんの著書の中で、「一見、いい人」に悩み続ける人の心には、「消耗苦」「警戒苦」「自己嫌悪苦」の3つの感情が湧き上がり、やがて疲れ切った人はうつ症状になることもある、と書かれていました。なかでも、「自己嫌悪苦」、つまり「自分を責める気持ち」は、うつ状態のときに特徴的に出てくる感情であり、カウンセラーにとって扱いの難しい感情ランキングの第1位だと。自責感情は、特に慎重に取り扱うべき感情なのですね。

下園さん:そうなんです。自分を責める気持ちは、とてもデリケート、かつ「かたくな」です。心にアプローチをするときに重要なのは、「直接、傷に触らない」ことなのです。ところが、通常、人は誰かが「つらい」と訴えていると、なんとかしようとして、直接その傷に触ろうとします。「こうすればいいんじゃない?」「考えすぎじゃない?」「思い出してごらんよ、今までだってこうだったじゃない」というふうに。

でも、今、問題そのものを考えようとしても、過去を思い出しても、当人にはネガティブな側面しか見えてこないのです。だから苦しんでいるのです。私が基本としているやり方は「傷は最後に触りましょう」です。

編集部:なるほど、傷に触れるのは最後、なのですね。では、下園さんは悩んでいる人に、どんなふうにアプローチされるのですか。

下園さん:苦しい対象の人物がそばにいる限り、怒りや不安の感情は立ち上がりやすい。だから、まず「離れてください」。疲れがたまっているかもしれないから「寝てください」。そして、エネルギーを回復するために「食べてください」。優先順位としては、「離れる」「寝る」「食べる」です。

今までは、ずっと理性で考えて「頑張らなければ」と踏ん張ってきた。しかし、気持ちがネガティブになっていると、いくら理性で前を向こうとしても、必ずブレーキがかかるのです。心は、すごい力を水面下に秘めています。すごい引き潮の中にいるのに、気づかずに浜辺に向かって泳ごうとしている状況にあるのが、その人です。一生懸命泳いでいるのに、どんどん後退していく。

だから、「離れる」「寝る」「食べる」によって、心の傷から距離をとる。「フラットに、潮目をもう一回見てみましょう」「問題を見るのは、元気になってからですよ」とお話しします。

誰かに寄り添ってもらうことで「動けそう」な気になる

編集部:その人から距離をとることが大切なことは分かります。離れて、眠って、食べれば、疲れもとれて体の調子もある程度回復すると思いますが、気持ちも変わってくるのでしょうか。

下園さん:変わってきます。「ああ、引き潮なのに、いくら泳ごうとしても無理だったよな」というふうに、状況を俯瞰(ふかん)できるようになってきます。理性では、ひたすら「陸地まではこれだけの距離なんだから行けるはず」と思っていた。しかし、「案外、陸地は遠かったな」と分かるのです。自分がいかに、難しい課題に直面していたのかが分かる。苦しかったんだと認められる。これが大切です。

そうすると少し冷静になり、立ち泳ぎで周囲を見渡すと、案外横に近い岸を見つけることができたり、岸の方ではなく、流れを横切る方に泳いだりする方法も見えてきます。

編集部:優先順位の最初にある「距離をとる」ですが、苦しみの対象が職場に存在する場合、なかなか難しいケースもあると思います。組織の中では、別の場所(部署)に異動するのは難しいというとき、「距離をとる」ということは、会社を休む、もしくは辞める、ということになるのではないでしょうか。

下園さん:おっしゃるとおり、難しいことです。ただ、いったん会社をお休みする、というのは、環境から離れるという意味でとても重要な場合があります。

ここで一つ問題なのが、うつ状態になっていると、「休んだりしたら、人生終わりだ」と思ってしまうことです。冒頭でお話ししたように、自責感が高まっていますから、「周囲に迷惑をかけてしまうから休めない」「もう元のように働けなくなってしまう」という気持ちが強くなる。こういうときにこそ、カウンセラーがそばにいることが大切です。

マラソンをして飛ばしすぎて道に倒れてしまったら、引き起こしてあげる。溺れている人に浮き輪を差し出す。これが、カウンセラーの役割です。ちょっと息をつかせて、感情の勢いを少しだけ落として、事態を少しだけ冷静に見られるようにする。「僕も一緒に対処するからね」、それが、「その人の味方になる」という支援なのです。

1人だけで闘うのは大変です。1人だけで問題に対応しようとすると難しいのですが、2人で考えると、ちょうどいいのです。2人で「これ、難しいね~」とあれこれ話しているだけでも、ちょっと浮き上がることができます。

イメージで言うなら、コップにあふれそうな、表面張力"いっぱいいっぱい"の水が入っている。それを持って身動きできなくなっている人がいるとします。少しでも動いたら、水がこぼれてしまうから、一歩も動けない。

でも、「これ、1cmぶんだけ水を吸って飲んだら、動けるよね」という状況に持っていくのが、心の傷にアプローチする糸口になります。問題はまったく解決していなくても、状況は動かなくても、本人が少しだけ動けるような気持ちになったら、そのときに「まず3日間休んでみよう」とか、「別の会社で勤めるという選択肢も考えてみよう」という展開が見えてきます。

ストレス源から離れるのは敗北ではなく、前向きな選択

編集部:著書の中には、12のパターンの「一見、いい人」の事例があり、それぞれの処方箋と殺し文句(その人に返すフレーズ)も提案されていますね。

例えば、「正論しか通じない熱血ポジティブ上司」に対しては、「私は私のペースで生きることに決めました」と返す。また、「困難は成長のチャンス、とばかりにコーチングしてくる上司」に対しては、「今は成長よりも、ペースをゆるめてみたいと思うんです」と返すというように。具体的な視点の切り替え方や台詞(せりふ)があるので、分かりやすいですね。自分も、いざというときには試してみようと思いました。

下園さん:ありがとうございます。ただし、本で紹介したパターンは、この通りにしたら解決する、というものではありません。あくまでも、対処法のイメージをふくらませる材料にしてほしいと思っています。

人付き合いは、どんな人にとっても難しいものです。ときには、ウソも方便で、うまくごまかしたりするのも、賢いやり方なんですね。相手を傷つけないで、しかも相手がこれ以上自分に干渉してこないように線を引く技術を身につけるのも、大人の賢い防御法です。

どんな場合も、「自分は楽になっていい」「苦しい相手からは離れてもいい」と思えるような、一つのひらめきにつなげていただければと思います。頑張り屋の人ほど、苦手な人から離れる、ということを「敗北」のように捉えてしまいがちなのですが、自分の心を軽やかにする前向きな選択だと思ってください。

必死に生きているうちに、気づかず誰かに迷惑をかけている

編集部:下園さんは、著書の中で、疲れさせる原因である「一見、いい人」についても分析されています。「一見、いい人」も必死で生きている、という指摘は印象的でした。自分を困らせている相手も、悪気があるわけではなく、社会でなんとか生きていくためのスキルを高めた結果、その生き方を身につけているのだと。これは大切な視点だと思いました。

下園さん:そのこともぜひお伝えしたいと思ったのです。

人間は、"いっぱいいっぱい"になると、対人関係を「敵か味方か」に分けたがるのです。敵に対しては、無意識のうちにさらに邪悪なイメージを付け加えて、「邪悪認定」をする。もしかしたら、自分は相手に邪悪イメージを塗り重ねてはいないか。その場合は、先ほどお話しした「離れる」「寝る」「食べる」で、現実が見えてきます。

この世のすべての人に対して「いい人である」、という人間なんてありえません。銭湯で、一生懸命シャンプーをしているうちに、気づかずに周囲に泡をかけてしまっていた、ということがありますね。必死に生きているうちに気づかずに誰かに迷惑をかけてしまうのが、人間というものです。

幸いにして、私はまだ、「100パーセント悪意で行動している」人と会ったことがありません。もしかしたら、この世の中にはそういう人も存在するのかもしれませんが、感覚としては依然として「人は愛すべき存在」「憎めない存在」です。

もちろん、自分に危害を与える人からはしっかりと距離をとるべきですが、少なくとも「どんな困った人にも、それなりの理由はある。それぞれが生きる上で、必死で築き上げた結果、今のキャラクターや不器用な生き方が形成されているのだ」という目で人を見つめたいな、と思っています。

編集部:それはきっと、不器用な自分を認める上でも大切な視点なのでしょうね。どうもありがとうございました。

(ライター 柳本操、インタビュー写真 菊池くらげ)

[日経Gooday2019年5月17日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。