実は怖い「一見、いい人」 職場で逃げられない理由

元自衛隊心理教官の下園壮太さんに聞く(中)

「いい人なのだけど、なぜか疲れる」、こんな「一見、いい人」はあなたの周りにいないだろうか。人当たりが良く欠点も見当たらないため、自分の感情を周りに共感してもらえず、自分が消耗してしまう――。こんな対人ストレスのメカニズムを著書『「一見、いい人」が一番ヤバイ』で解き明かしたのが、自衛隊で心理教官を務め、退官後は一般の人を対象に心理カウンセラーとして活動する下園壮太さん。今回は、「一見、いい人」に悩んでいる人は、その人からなぜ逃げられないのか、そしてどんな人が「一見、いい人」に悩むのかを下園さんに聞いていく。

◇ ◇ ◇

編集部:第1回「ホントは怖い『一見、いい人』 元陸自心理教官の教え」では、「一見、いい人」に悩む人のメカニズムを解説していただきました。また著書には、「一見、いい人」との付き合いには、ほどよい心地よさがあって、その感覚はほどよく暖かいがために、自分が消耗してしまっているのに気づかず、逃げ遅れてしまう、と書かれていました。確かにそうだと思う半面で、「苦しいなら、(その人から)逃げればいいのに」とも思いました。「一見、いい人」に悩んでいる人は、その人からどうして逃げ遅れてしまうのでしょうか。

下園さん:そこには「理性と感情のバランス問題」があるのです。

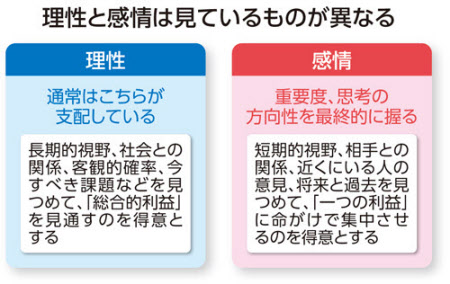

人間というものは、日々、常に「理性」と「感情」の間で揺れ動きながら現実を調整しています。ポイントは、理性と感情は、そもそも、物事の捉え方がまったく異なるということです。

例えば、「この人といるとイライラする」というテーマを理性目線で見ると、「第一印象は良かったから、今、欠点のように見えているのは相手のほんの一部かもしれない」「この人の下にいると将来的にもメリットがある」「ほら、いつまでも悩んでいると仕事が止まってしまうぞ」というふうに客観的事実を積み上げ、総合的な見方が生まれます。

一方、感情目線は、「すぐ、そば」のものを見つめます。感情は、「自分の命を守る」という根源的なミッションを担っているため、どんなリスクも見落とすまい、と隅々まで照らし出すように目をこらすという性質があるのです。

「あのとき、あんな発言をした」「信用できないかも」「本当は自分を軽蔑しているのかも」と、通常は見落としそうなリスクまで拾い上げようとします。最初は相手に対していい印象を持っていたとしても、感情目線は、だんだん、悪い印象へと後退させた見方を提示してくる。理性と感情との分裂が大きくなって、葛藤が起こります。

編集部:なるほど。著書にも、第一印象が良すぎると、現実に見える素顔とのギャップが大きくて葛藤も大きくなる、とありますね。

下園さん:そうなんです。もともと第一印象が「ほどほど」だと、相手への期待もさほど大きくないので、欠点も「まあ、そんなもんだ」と許容できるでしょう。しかし、第一印象が良すぎると、こちらの期待値も最大限に高くなっている。現実を知ったときの、理性と感情の分裂がさらに大きくなります。恋愛関係でも割とそういうところがありますよね。

「惚(ほ)れさせる」側面が大きいのが、「一見、いい人」の特徴であり、逃げ遅れる理由です。全力で「逃げろ」と感情が言っても理性の声のほうがはるかに大きくて、結局、逃げ遅れてしまうのです。

「嫌い」という気持ちを封じ込めやすい日本人

編集部:また、「一見、いい人」に悩む理由の一つに、この気持ちに対して周囲が同調してくれないから、という要素を指摘されていますね。確かに、周りの人の印象が「一見、いい人」だと、それを否定しにくいですよね。こんなとき、悪いのは自分なのかな、などと自分を責める方向に動く人は少なくないでしょう。特に、日本人に多いように思います。

下園さん:おっしゃるとおり、日本人的な悩みだと私も理解しています。

日本人には、「田植えをするときにはみんなでやりましょう」、つまり、周囲と歩調を合わせることこそ大事、という精神文化があります。

学校生活でも「好き嫌いを明確に判断するトレーニング」を受けていません。子どもの頃、給食で嫌いなものがあったときに「みんなと同じように食べなさい」「残さず食べなさい」と言われませんでしたか。こういう指導法は、集団生活を学ぶ上で大切な側面でもあるのですが、問答無用に「みんなと同じ」を強制することは、ともすれば「我慢しなさい」「自分の気持ちを抑えなさい」という教育にもなりえます。

すると、大人になっても、自分の行動を自分の判断だけで決められない。周囲の影響がとても大きいのです。あの人が苦手、と思ってもその瞬間に、その人の支持者が複数いる様子が目に入ると、言えなくなる。

やがて、「自分の思い」を置き去りにして、「みんなと同じように、あの人について行けない自分がダメなんだ」と思うようになるのです。「自分はどう考えるのか」をしっかり考え、表明できる強さを持つ、というのは、子どもならずとも大人にこそ大切なことです。

適正な目標に変換する技術を持つことこそ、大人の生き方

編集部:「一見、いい人」に悩む人はこんな人、というような共通した特徴はあるのですか。

下園さん:この種の悩みに困っているのは、働いている人が多いですね。友達付き合いは自然にフェードアウトもしやすいですが、職場の部署や上司を自分で選ぶのは難しいですから。

年代的に一番多いのは、30~40代の働き盛り世代です。大まかなイメージでご説明しますね。20代くらいまでは、夢を追いかける気持ちがあるし、体力もあります。しかし、30~40代になると、思うようにはいかない現実に直面してくる。しかし、まだ、自分に対しても社会に対してもあきらめていない世代です。

そこそこエネルギーもあるから、「我慢ができないのは心の弱さだ」と言われれば、そんな気もする。周囲を見たときに、能力を発揮して活躍している同年代がいる。自分は単に努力が足りないだけだ、とさらに自らを追い込んでしまいます。「一見、いい人」が有能な場合、知らず知らずのうちに消耗し、孤立化していきます。疲れとともに、孤独感も強く感じます。

編集部:もっと上の50~60代になると、ある意味、先が見えてくるから力が抜ける、というようなことがあるのでしょうか。

下園さん:少しニュアンスが違います。自分の実力を客観的に認識できてくると、適切な目標設定ができるようになるのです。さまざまな経験を積み重ねてきて、「エネルギーには限りがある」ことが身にしみているのがこの年代です。無駄なことに労力を費やすと徒労になってしまうことが分かっている。

だから、目標を自分に合うものに切り替えるようになります。この目標変換の技術こそ、「あきらめる」ということです。あきらめるという言葉は、仏教用語で「明らかにする」という意味を持っています。目標を失うのではなくて、目標を自分にとって適正なものにできるのが、大人の生き方であり、技術なのです。

人に相談しにくい人は、「本」を活用する手も

編集部:なるほど。ところで、悩み方や対処の仕方について、男女差はありますか?

下園さん:どちらかというと「相談をする力」は女性のほうが強いですね。女性の何がすごいかというと、一人だけに相談しないのです。誰かに相談して納得がいかなかったら「この人にも相談してみよう」といろいろ試行錯誤してみる人が多い。悩みのジャンルごとに、相談する人を決めていたりもします。それが結果的に、いろいろな視点を得ることになるのです。

一方の男性は相談する力が弱い人が少なくありません。人に弱みを見せたくない、というプライドが高い人がどうしても多い。産業医などに相談したとして、そこでのやり取りに納得できなくても「プロの意見だから間違いないのだろう」と思い込み、一人で悩み続けている人がけっこう多いのです。

そのような人に対して私は「産業医の言うとおり、と信じ込んでしまうのは、あなたの人生にとって無責任ではないですか」と言うことがあります。本当の意味で、自分の悩みを分かってあげられるのは自分だけです。苦しい思いに対処する筋道を見つける一つの手段として、相談してみる。そうやって自分の悩みを軽くする対処ができる人は浮上しやすいのです。

男女関係なく、ここまで積み上げてきたキャリアがありますから、そこから降りるのはとても怖いことです。周囲に相談すると、情報が漏れそうで怖い、ということもあるでしょう。また、人間は、疲れていると警戒心が高まり、いつも以上に生身の人が怖くなるものです。

そんなときには、手前味噌ですが拙著も役立つはずです。本であれば、素直に情報を得ることができますし、弱っている自分につけこまれるのでは、という怖さもありません。いろいろな意見を取り入れて、そのときの自分が「いいな」と思うことを、自分勝手に取捨選択すればいいのです。今の自分が感じていることも、問題の質も、ケースバイケースで全然違うのですから。

◇ ◇ ◇

次回は、下園さんが実践のカウンセリングにおいて、どのようにクライアントの心の傷に直接触らずに寄り添っているか、現場の話を聞いていく。

(ライター 柳本 操、インタビュー写真:菊池くらげ、図版:増田真一)

[日経Gooday2019年5月14日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。